La Mise en abyme imagée

- Jean-Marc Limoges

_______________________________

La mise en abyme (l’œuvre dans l’œuvre) est une configuration dont tous les arts – littérature, théâtre, peinture, photographie, cinéma, musique, bande dessinée – nous auront fait entrevoir les multiples visages. Cependant, comme la mise en abyme ne se résume pas au simple « roman dans le roman », « tableau dans le tableau » ou « film dans le film » mais qu’elle peut aussi nous offrir divers métissages – bande dessinée dans le film, pièce de théâtre dans le roman, tableau dans la photo –, cette configuration peut vite gagner en complexité. Nous voudrions ici comparer la mise en abyme littéraire et la mise en abyme cinématographique, et plus particulièrement la mise en abyme cinématographique imagée (que l’on pourrait distinguer des mises en abyme sonores – voire bruitées, parlées ou musicales – et écrites) ; film dans le film certes, mais aussi émission de télévision dans le film, tableau dans le film, photo dans le film, etc. Plus précisément encore, c’est aux rapports temporels entre l’image dans le film et le film lui-même que nous voudrions réfléchir afin d’établir ceux qui seraient propres à la mise en abyme cinématographique imagée (et que les mises en abyme littéraires – ou que les mises en abyme cinématographiques sonores ou écrites – ne sauraient nous offrir, sinon au prix de diverses contorsions). Nous proposerons, à partir des incontournables travaux de Lucien Dällenbach sur la mise en abyme en littérature, de la brillante suite que lui a donnée Dominique Blüher au cinéma et d’une précision sur laquelle Sébastien Févry a attiré notre attention, cinq rapports temporels possibles, dont le dernier seulement – celui que nous ajouterons à la liste – sera propre à la mise en abyme cinématographique imagée.

Types de mises en abyme

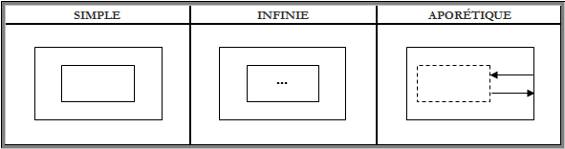

Dans Le Récit spéculaire : essai sur la mise en abyme, Lucien Dällenbach, passant en revue les ouvrages ayant porté sur la mise en abyme depuis le fameux Journal (1889-1939) d’André Gide, remarque d’abord que plusieurs « auteurs confond[ent] sous un terme unique [« mise en abyme »] des réalités distinctes » (p. 59). Il soutient, au terme de ce survol, que la mise en abyme peut les incarner toutes les trois « sans jamais cesser de rester une » (p. 52). Il en propose alors trois « types » [1] : la mise en abyme est « simple » quand le « fragment [emboîté] entretient avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude » (p. 51), elle est « infinie » quand le « fragment [emboîté] entretient avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude et (…) enchâsse lui-même un fragment qui…, et ainsi de suite » (p. 51) et elle est « aporistique » – ou peut-être faudrait-il dire « aporétique » – quand le « fragment [emboîté est] censé inclure l’œuvre qui l’inclut » (p. 51). Ces précisions permettent ainsi à l’auteur de reformuler la définition de la mise en abyme qu’il avait donnée (définition que nous reformulons à notre tour pour des besoins de clarté tout en respectant la pensée de l’auteur) : « est mise en abyme tout miroir interne [ou toute œuvre emboîtée] réfléchissant [un aspect] du récit [ou de l’œuvre emboîtante] par réduplication simple, [infinie] ou [aporétique] » (p. 52). Nous reproduisons le tableau suivant (dont les icônes sont de nous) :

Pour

illustrer ce qu’il entend par mise en abyme simple,

Dällenbach donne plusieurs exemples tirés notamment

du roman français du XIXe siècle. Il cite La

Muse du département de Balzac, où nous

pouvons lire les fragments d’un autre roman, Olympia

ou les Vengeances romaines,

réfléchissant une partie de l’histoire

; L’Homme qui rit de Hugo,

où nous trouvons le résumé

d’une représentation écrite par Ursus, Chaos

vaincu, mettant en scène, de façon

métaphorique, le propos même du récit ;

La Curée de Zola, où on

présente d’abord la Phèdre

de Racine, mais aussi le poème dramatique de M. Hupel de la

Noue, Les Amours du beau Narcisse et de la Nymphe

Écho, pièce dans laquelle la relation

unissant les protagonistes renvoie à celle

qu’entretiennent Renée et Maxime ; La

Légende de saint Julien l’Hospitalier

de Flaubert, où nous pouvons entendre une

prophétie préfigurant le destin du

héros, Julien ; et Une vie de

Maupassant, où le narrateur décrit une tapisserie

représentant les malheurs de Pyrame et de Thisbé

annonçant également le destin de

l’héroïne, Jeanne. Dans tous ces cas, une

œuvre (roman, pièce, poème,

prophétie, tapisserie) [2]

réfléchit

un moment de l’histoire (passé, présent

ou à venir) du roman dans lequel elle se trouve.

Pour

illustrer ce qu’il entend par mise en abyme infinie,

Dällenbach évoque Paludes

d’André Gide, qui met en scène un

romancier écrivant Paludes (pp. 42-45

et aussi p. 146, n. 2) et Contrepoint

d’Aldous Huxley, contenant des « extraits

du carnet de Philip Quarles », également

romancier, rêvant d’« introduire

dans le roman un romancier », puis

« un second, dans le roman du

premier », puis « un

troisième, dans le roman du second » et

« ainsi de suite, jusqu’à

l’infini » (pp. 32-40 et aussi p. 146, n.

1). Il faut toutefois admettre qu’il n’y a pas,

à proprement parler, dans les romans de Gide ni de Huxley,

de roman reprenant le roman reprenant le roman… Dans un cas,

le roman Paludes qu’écrit le

narrateur de Paludes n’est pas

l’histoire de quelqu’un écrivant Paludes

(mais bien l’histoire de Tityre), dans l’autre, il

n’y a même pas de roman, mais simplement

l’« idée »

d’un roman.

Mais

Dällenbach mentionne aussi Les mille et une nuits,

fresque dans laquelle évolue un personnage –

Schéhérazade – devant passer le reste

de ses jours à raconter des histoires au Sultan, et dont

l’une – du moins dans la

« version » de Borges –

constitue l’histoire d’un personnage racontant des

histoires au Sultan (p. 145, n. 1). Tzvetan Todorov rappelle le

passage, tiré des Enquêtes

de Borges :

Aucune [interpolation] n’est plus troublante que celle de la six cent deuxième nuit, magique entre les nuits. Cette nuit-là, le roi entend de la bouche de la reine sa propre histoire. Il entend l’histoire initiale, qui embrasse toutes les autres, qui – monstrueusement – s’embrasse elle-même… Que la reine continue et le roi immobile entendra pour toujours l’histoire tronquée des Mille et une nuits, désormais infinie et circulaire… [3]

Bien que cette lecture soit des plus convaincantes, il faut toutefois souligner que Dällenbach est revenu sur ce passage en ces termes : « La vertu auto-enchâssante (d’ailleurs partielle, contrairement à ce qu’affirme Borges dans Enquêtes) de cette six cent deuxième nuit est sans doute imputable à la manière dont les contes ont été réunis en recueil. Felix culpa ! » (p. 121, n. 1). Réservons quand même l’exemple, et admettons que Schéhérazade raconte bel et bien au Sultan l’histoire de Schéhérazade racontant des histoires au Sultan…

[1]

Nous ne parlerons pas, ici, des

« espèces »

– ou des « mises en abyme

élémentaires » (les mises en

abyme « fictionnelle »,

« énonciative »,

« textuelle »,

« métatextuelle » et

« transcendantale ») –

que recense aussi Dällenbach, afin de ne pas alourdir

inutilement notre propos. Il n’est qu’utile de

savoir que toutes les mises en abyme dont nous parlerons seront des

mises en abyme « de

l’énoncé » ou plus

précisément des « mises en

abyme fictionnelles ».

[2]

On aura compris que l’œuvre dans

l’œuvre peut revêtir diverses formes. Ce

qui, dans l’œuvre, réfléchit

(ou cite ou résume) la fiction elle-même peut

être, égrène Dällenbach, une

« lettre » (p. 77, n. 3), un

« manuscrit » (p. 92), un

« livre » (p. 92), un

« roman » (p. 86), une

« nouvelle » (p. 77, n.1 et p.

96), un « conte » (pp. 80-81 et

p. 97), une

« légende » (p. 97),

un « mythe » (pp. 80-81), un

« refrain » (p. 94, n. 3), une

« chanson » (p. 84), un

« oratorio » (p. 88), une

« représentation

théâtrale » (p. 77, n. 3, p.

94, n. 2 et pp. 97-98), voire une

« prophétie » (p. 84)

ou un « présage » (p.

84) ou encore une « tapisserie »

(p. 86) ou un « tableau » (p. 88

et p. 94, n. 3), bref, une « œuvre

d’art » (p. 95), que celle-ci soit

« peinture, pièce de

théâtre, morceau de musique, roman, conte,

nouvelle » (p. 95).

[3] T.

Todorov, Poétique de la prose,

Paris, Seuil,

« Poétique », 1971, p.

84.