[20] « Le pauvre regnard estoit bien mal à son ayse : car il ne sçavoit de quel cousté se virer : pour evader le parfun des vesses de la vieille : et ainsi qu’il se tournoit il veit que au derriere estoit encores un aultre pertuys, non si grand que celluy qu’il esmouchoit, dont luy venoit ce vent tant puant et infect. » (Pantagruel, chap. 15, p. 111).

[21] Rabelais, Gargantua, prologue, p. 269.

[22] Rabelais, Tiers livre, chap. 14 (p. 647-649) : « Peu aprés me sembla que je feuz ne sçay comment transformé en tabourin, et elle en Chouette. Là feut mon sommeil interrompu (…) Au demourant je seray joyeulx comme un tabour à nopces, tousjours sonnant, tousjours ronflant, tousjours bourdonnant et petant ».

[23] Rabelais, Cinquiesme livre, chap. XLIII : la prêtresse Bacbuc s’adresse à Panurge en ces termes, « Mon amy, dist-elle, je n’ay à vous faire instruction qu’une, c’est que venant à l’oracle ayez soin n’escouter le mot, sinon d’une aureille ». Panurge chante ensuite le calligramme suivant, après que la prêtresse lui a soufflé dans l’oreille gauche : « O Bouteille / Plaine toute / De misteres, / D’une aureille / Je t’escoute… » (p. 1459-1463).

[24] Voir R. Cappellen, « A l’enseigne du masque : imprimeurs, libraires et éditeurs de Rabelais de 1552 à 1588 », Réforme, Humanisme, Renaissance, 2016/1-2 (n°82-83), pp. 65-115 (en ligne. Consulté le 27 mai 2024).

Habemus corpus.

Rabelais dans la toile de Garouste

- Myriam Marrache-Gouraud

_______________________________

Fig. 9. G. Garouste, La Dive Bacbuc

(détail du fer battu et décoratif), 1998

Fig. 10. G. Garouste, La Dive Bacbuc

(détail du fer battu et décoratif), 1998

Fig. 11. G. Garouste, La Dive Bacbuc (détail des cordes

et nœuds de la structure), 1998

Fig. 12. G. Garouste, Serpent

mordant le doigt céleste, 1998

C’est d’abord au corps du spectateur qu’il revient d’agir, de se mouvoir pour effectuer un trajet. Dès lors, la liaison entre les scènes est soumise aux hasards de la déambulation : les combinaisons se formeront selon des lois qui échappent à l’artiste, aussi bien quant à l’ordre suivi (se déplacer vers la droite ou vers la gauche ?) que quant à la répétition (les retours en arrière ne sont pas exclus) ou à l’exclusion (nul n’est contraint à tout regarder). Le spectateur suit d’abord l’appel des représentations peintes sur la surface extérieure, qui l’attirent pour l’inciter à regarder à l’intérieur. Ensuite, les lois de l’association mentale entre Couillatris, le torchecul, le temple de la Dive, Panzoust et la dispute par signes, placés dedans, sont laissées au spectateur, mais dépendent en grande partie du choix du sens de déplacement fait dehors – espièglerie du peintre : le sens que vous en tirez dépend du sens que vous avez adopté pour vous déplacer. Personnellement j’ai d’abord fait le tour de la structure pour en regarder l’extérieur, avant d’aller observer l’intérieur. Mais on pourrait faire autrement. Ce tour complet m’a ramenée à mon point de départ, non loin de l’entrée de la salle. J’ai alors regardé dedans, et le premier œilleton que le hasard m’a présenté fut celui, placé sans doute à dessein presque en face de l’entrée de la salle, du cul torché du géant. Mon regard à l’intérieur de la structure a ainsi été l’équivalent d’une plongée dans un corps. C’est ce corps à corps paradoxal – même maintenu à distance par un flottement de six mètres de diamètre – que je voudrais à présent considérer.

Après cette entrée non par le torchecul, mais par le cul torché, qui conforte la légende de l’outrance corporelle rabelaisienne, il reste en effet à comprendre comment dans le détail de la composition générale, le texte de Rabelais est finalement moins illustré qu’éclairé par l’expérience elle-même de la découverte de cette structure, contenant en puissance différents modes d’accès et de lectures.

La forme cylindrique de la toile tient grâce à une structure de « fer battu » (fig. 9) sur laquelle elle est attachée à l’aide de nœuds de corde épaisse, passée dans des œillets (fig. 11). Battu, le fer est décoratif (fig. 10), orné de volutes placées sur le socle des œilletons, mais il évoque aussi une forteresse défensive avec ses pertuis défendus (« ne vous fiez jamais en gens qui regardent par un partuys »), orifices machicouliens qui, saillant en pointes, viennent happer l’œil du spectateur qui menace sans cesse de se faire aspirer, au propre comme au figuré, par la lucarne tentatrice de la camera obscura.

On sait qu’il est chez Rabelais des pertuis dont il ne fait pas bon s’approcher [20]. Ces brèches régulières dans la toile de Garouste fonctionnent comme des invitations à regarder ce qui nous est caché, si ce n’est à percer le secret de l’œuvre, qui n’est donc pas donnée, mais conquise au prix de cette sorte de risque : oser regarder par les ouvertures. Dans l’œilleton en profondeur, pas de vitre, mais le vide qui s’ouvre comme une chambre noire capable de révéler une image cachée, derrière le tissu des Indiennes. L’œilleton est, dans tous les sens du terme, un objectif. Mais c’est aussi une œillère. Son angle de vue est étroit, et on a beau se pencher, on ne verra rien de plus que ce qui est autorisé par la forme métallique qui enserre le regard et le dirige. C’est cette étroitesse qui stimule l’envie d’en voir plus. Le geste est forcément volontaire : il y a quelque chose à voir, à lire, à imaginer pour qui consent à se plonger dans l’œuvre.

L’extérieur de la toile est un véritable appel qui s’inspire du mécanisme rabelaisien des silènes, dévoilé dans le prologue de Gargantua : des figures comiques nous entraînent vers un contenu qualifié de « celeste et impreciable drogue » [21], caché à l’intérieur. Chez Garouste, ces plaisantes figures sont les triangles noirs qui évoquent les tambours des enfants ou des bonimenteurs, comme celui du songe de Panurge [22], et au cœur de cette frise tapageuse placée en haut et en bas, beaucoup d’autres images : sur un fond de vagues tumultueuses qu’affrontera la Thalamège, un Saturne assis sur un tabouret nous montre ses fesses en dévorant ses enfants, le prophète Elie assis également et toujours de trois quart dos dévore son livre sans nous quitter des yeux, plus loin une main descendant du ciel sort d’un nuage pour aller donner son doigt à mordre à un serpent environné de flammes (fig. 12), une bouteille est fichée dans une oreille gigantesque (fig. 10)… les emblèmes, le rébus, les signes de l’œuvre et d’une forme de divinité sont posés. Comme les « cerfs limoniers », harpies et oisons bridés des boites d’apothicaires, ils appellent à « ouvrir la boite ». Le spectateur se prépare, surpris par l’hétérogénéité surprenante des figures, par leur caractère juxtaposé et sans logique, à rire peut-être de ce qui ressemble à une plaisanterie énigmatique dont on n’a pas la clé, mais surtout à regarder à l’intérieur pour voir s’il y trouvera des réponses.

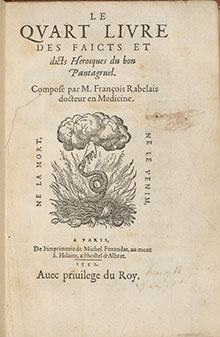

Cette toile extérieure dispose des signes cependant reconnaissables par le lecteur familier de certains symboles, qui comprend que le peintre a disposé des références rabelaisiennes essentielles sous couvert de bizarreries fantaisistes : la « bouteille à une oreille » est une évocation directe du mode d’écoute auquel Panurge est exhorté [23], le serpent sorti des flammes qui mord une main venue d’un nuage n’est autre que la marque de l’imprimeur parisien Michel Fezandat (fig. 13), chez qui Rabelais publie en 1552 la version complète du Quart livre, et celle, définitive, du Tiers livre, la même année. Sur la toile extérieure de l’œuvre, le peintre choisit donc de reproduire la marque de l’imprimeur ayant publié l’état final du texte romanesque, publié un an avant la mort de Rabelais, et qui servira de référence pour toutes sortes de contrefaçons ensuite [24]. Tambour battant, le spectateur entre sans s’en rendre compte dans le monde du livre, suivant les signes figurés qui accompagnaient déjà les lecteurs qui y entraient eux-mêmes par la page de titre portant la marque de Fezandat à partir de 1552. Il y a par ailleurs des passages d’écriture, lisibles ou illisibles, qui sont dispersés parmi les flots peints et les images énigmatiques. La toile appelle de ses couleurs criardes, de ses figures mythologiques étranges, l’hypertexte de l’intérieur, et nous attire vers un dedans encore invisible. Il faut s’approcher, vouloir ouvrir, tenter d’entrer pour accéder à la fiction rabelaisienne. La toile extérieure construit, comme une couverture de livre, un dehors qui conduit vers l’intérieur mais aussi dissimule les profondeurs de son espace intérieur.