L’image bégaie, elle aussi – Lisible et visible

dans l’œuvre de Gherasim Luca

- Suzuki Masao

_______________________________

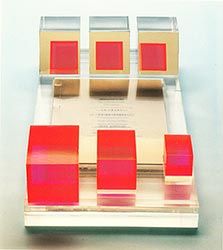

Fig. 7. Gherasim Luca, Le Chant de

la carpe, 1973

Fig. 8. Gherasim Luca, Le Chant de

la carpe, 1973

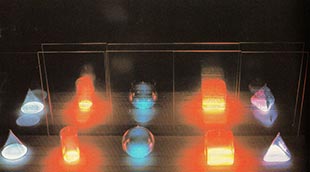

Fig. 9. Gherasim Luca et P. Kowalski, Sisyphe géomètre, 1966

Du livre-objet, on ne sait jamais qui en sera le possesseur, mais celui-ci ne sera jamais fortuit ; il sera lié à l’émetteur par le lien concret qu’est ce livre-objet. Tel est l’entretien entre deux personnes temporellement éloignées l’une de l’autre, rêvé par Breton toujours dans Introduction au discours sur le peu de réalité sous le nom de « Colloque des armures ». François Di Dio, fondateur des Editions du Soleil Noir, à qui nous devons plusieurs publications des années 1960 et 1970 liées au surréalisme, constate dans une interview qu’« il s’agissait pour le Soleil Noir de rendre au livre-objet, invention du surréalisme, son statut de multiple » [10] : il avait parfaitement compris le désir de Breton de concilier une technique permettant de s’approprier un texte et la possibilité de le mettre en circulation. Il n’est pas insignifiant que les ouvrages de Gherasim Luca occupent une place privilégiée parmi toutes les publications du Soleil Noir, comme le montrent les deux livres-objets qu’il a pu réaliser en collaboration avec Piotr Kowalski.

Le premier se présente sous la forme de trente exemplaires de luxe de Paralipomènes (1977) inclus dans un emboîtage comprenant un dessin en pointillés réalisé à l’eau-forte, emboîtage enrichi en outre par une cubomanie en couleurs. La relation du texte et de la couverture est littéralement établie entre les poèmes et les dessins ou la cubomanie, sans pour autant pousser plus loin la confrontation paradoxale du lisible et du visible. Plus surprenant encore est le deuxième livre-objet, Le Chant de la carpe (1973) [11], qu’on a même qualifié de « livre-objet le plus révolutionnaire produit par le Soleil Noir » [12]. Treize exemplaires de luxe – série A – sont rassemblés dans un emboîtage en altuglass (fig. 7). Six cubes installés de manière à mettre en scène un jeu de miroirs complexe privent le support de sa stabilité optique. Les textes eux-mêmes sont publiés sur des pages translucides en film d’acétate ; ainsi le livre « devient complètement immatériel » [13]. Ici c’est la distance entre le texte et la couverture qui est abolie ; les lettres dont on arrive à déchiffrer certaines à travers les pages transparentes constituent elles-mêmes l’image de la couverture. Le texte est un rappel de lui-même.

Les trois cents exemplaires qui constituent la série B du Chant de la carpe ne sont pas moins impressionnants (fig. 8). Ils s’accompagnent d’une sculpture en altuglass par Kowalski et d’un disque translucide de « Quart d’heure de culture métaphysique » dit par Gherasim Luca. L’illustration énigmatique de la couverture est un « sonogramme » qui visualise la voix du poète lisant son poème « Passionnément ». La couverture qui ne représente ni ne signifie pas la même chose que le texte, n’en est pas moins une trace irremplaçable de celui-ci ; bien que nous ne puissions pas reconstituer la voix du poète, cette image, désormais fermement liée à la mémoire du texte, fait du texte imprimé une espèce de partition dont l’interprétation se réalisera ailleurs. Ainsi une circulation s’organise entre la partition, l’enregistrement et la trace visible de celui-ci, circulation dans laquelle le lisible, le visible et l’audible s’entremêlent sans qu’aucun d’entre eux n’occupe jamais de position dominante.

Remontons, pour finir, vers une autre expérience commune de Gherasim Luca et de Piotr Kowalski qui date de 1966. Il s’agit de Sisyphe géomètre édité en trente exemplaires (fig. 9) [14]. Chaque exemplaire contient cinq poèmes, qui sont la définition d’une forme géométrique exprimée en vers et ponctuée des mots « angoisse », « angoissant », « angoissé ». Ainsi la définition du cône, « corps engendré par un triangle rectangle qui tourne autour d’un des côtés de l’angle droit », donne les vers suivants : « Corps angoissant engendré / par un triangle / rectangle angoissé / qui tourne angoissé / autour d’un des côtés angoissants / de l’angle droit de l’angoisse ». Les cinq poèmes sont imprimés sur des plaques transparentes, devant lesquelles sont placées cinq formes géométriques également en verre. Le gaz contenu dans les volumes en verre, rendu lumineux, nous empêche de lire facilement les textes poétiques. Dans le texte, la compréhension de la définition géométrique est bouleversée par l’insertion réitérée du mot « angoisse » ; sur le plan visuel, notre regard l’est par le gaz lumineux. Comme dans Les Orgies des quanta et dans Non-Œdipus X, le lisible et le visible, chacun perturbés, se pertubent aussi l’un l’autre pour empêcher toute relation stable.

S’y ajoute la dimension audible. Si on retire un des cinq objets, la lumière éclairant le gaz s’éteint, alors qu’une bande magnétique nous fait écouter la voix du poète qui récite le texte correspondant. L’interruption du visible produit l’audible et celle de l’audible le visible. S’établit ainsi un système où les trois niveaux – le lisible, le visible et l’audible – sont liés les uns aux autres par des liens indéterminés qui échappent à toute hiérarchie de subordination sémantique.

La question du texte et de l’image tend à se réduire en celle de la subordination de l’une à l’autre si elle est pensée en termes de relations entre le texte et ce qu’il signifie ou entre l’image et ce qu’elle représente. Il faut donc la repenser en termes de relations entre le texte et la couverture ou le livre lui-même – entre le texte et le support, en un mot – et s’intéresser à des expériences plurielles qui n’ont plus rien à voir avec une quelconque hiérarchie sémantique. Certes, les pratiques modernistes tel que le calligramme prouvent que le texte littéraire, qui semble moins attaché au support que l’image visuelle, n’est pas pour autant libéré de la matérialité du support, mais l’image délivrée de l’obligation de servir unilatéralement le texte tend, elle aussi, à retrouver un nouvel équilibre dans ses relations avec ce que dit le texte. La stratégie de Gherasim Luca consiste au contraire à pluraliser le lisible et le visible en eux-mêmes pour que, quand ils se rencontrent, ils ne fondent jamais de régime équilibré.

Nous finirons par une dernière remarque concernant la relation de Gherasim Luca avec le surréalisme. Il est évidemment impossible de saisir tout le travail du poète dans le seul cadre de ce mouvement, mais sa préoccupation plastique et théorique, à partir notamment de sa pratique de l’O.O.O. défini comme un dispositif permettant d’amorcer des événements chez un sujet foncièrement particularisé, n’a jamais abandonné la volonté propre au surréalisme de s’attacher à la particularité d’une voix qui retentisse dans son temps. Sans jamais refuser de partir du caractère matériel et objectif du support, le surréalisme note que c’est l’événement particularisant le plus profondément le sujet qui produit la plus grande opacité du texte ou de l’image, que c’est la voix appartenant au moi seul qui produit l’écriture la plus énigmatique. Gherasim Luca répète, intensifie et explore jusque dans ses limites ce paradoxe que le surréalisme a révélé avec l’écriture automatique. Ma logique, poussée à l’extrême, déchire l’objectif. Son Sisyphe, autre Non-Œdipe qui n’assume pas son destin, applique strictement la logique géométrique, si strictement que la pression excessive en arrive finalement à introduire dans la logique une force perturbatrice.

Breton a dit au sujet du « rocher de Sisyphe » évoqué par Albert Camus que les surréalistes « croient qu’un jour ou l’autre il va se fendre » [15]. Gherasim Luca tente de prouver que même si Sisyphe est voué à ne jamais terminer sa tâche, il peut trouver une manière propice de faire rouler ce rocher pour qu’il se fende. Son moyen ne réside pas toutefois dans l’invention d’une nouvelle technique, mais dans sa gaucherie même qui fait se heurter son rocher contre d’autres rochers, en d’autres mots dans le geste de bégayer et de faire bégayer, dans l’embarras causé par un signe à jamais indéchiffrable, non pas parce qu’il vient d’ailleurs, mais parce que c’est moi qui l’ai tracé.

[10] Le Soleil Noir, catalogue d’exposition, Nîmes, Carré d’art, 1993, p. 22.

[11] Gherasim Luca, Le Chant de la carpe, illustration de Piotr Kowalski, Paris, Le Soleil Noir, 1973.

[12] D. Ottinger (dir.), Dictionnaire de l’objet surréaliste, Paris, Gallimard / Centre Pompidou, 2013, p. 171.

[13] Ibid.

[14] Gherasim Luca et P. Kowalski, Sisyphe géomètre, Genève, Claude Givaudan, 1966. Voir J.-Ch. Bailly, Piotr Kowalski, Hazan, 1988, pp. 63-66.

[15] A. Breton, Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, 1999, p. 597.