L’image bégaie, elle aussi – Lisible et visible

dans l’œuvre de Gherasim Luca

- Suzuki Masao

_______________________________

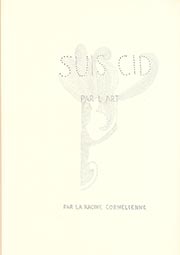

Fig. 4. Gherasim Luca, sans titre

Fig. 5. Gherasim Luca, sans titre

Du point de vue formel, ce sont des calligrammes renversés : au lieu que les lettres – le lisible – figurent le visible, ce sont les points – le visible – qui semblent avoir graduellement formé le lisible. Ceci dit, les dessins en pointillés se distinguent également des dessins plus automatiques d’un Henri Michaux où l’agglomérat des lignes d’encre impulsives fait surgir des figures moitié humaines moitié idéographiques. Par contre, la main formant à l’aide de pointillés ces formes nuageuses, si elle n’est pas totalement étrangère au hasard, est aussi minutieusement contrôlée, ce qui éloigne ces dessins des productions observées chez certains artistes de l’art brut, qui sont marquées par la disparition de la frontière du lisible et du visible (par exemple chez Wölfli ou Mackintosh). Calligrammes renversés, ces dessins ne donnent pas l’illusion d’un nouveau mode de concomitance désormais bien établie du texte et de l’image. Gherasim Luca propose des relations polysémiques et instables entre le lisible et le visible, comme celles que nous avons observées entre le récit et l’image de couverture. Examinons quelques exemples publiés dans un ouvrage posthume, La Voici la voie silanxieuse [6].

Dans l’un d’eux (fig. 4), les significations des mots sont toujours doubles : suicide / je suis (le) Cid ; racine / Racine. Ce redoublement est fortifié par une forme vaguement constituée : le nuage qui semble se prolonger en partant des lettres « SUIS CID » vers le bas ne figure-t-il pas une racine en forme de corneille ? S’agit-il d’un délire d’interprétation de notre part ? Mais ce délire est constitutif de l’ensemble de la composition. Nous sommes invités à découvrir la superposition « corneille / Corneille » grâce à la forme pointillée. La polysémie du lisible est redoublée par celle du visible.

La pluralisation réciproque du lisible et du visible ne s’accomplit pas toujours sur une page. Regardons une autre image (fig. 5) où des nuages pointillés se concentrent sur – ou s’étendent à partir de – un mot-valise « ECHORPS ». Plusieurs formes ondulantes dessinées font penser aux fragments d’un corps qui se font écho les uns aux autres. Ce mot-valise nous ramène à un poème inséré dans le premier recueil que le poète a publié en France : Héros-limite [7].

Ce poème intitulé « L’Echo du corps » est structuré d’une manière ouvertement méthodique [8]. Il commence par : « entre la nuit de ton nu et le jour de tes joues / entre la vie de ton visage et la pie de tes pieds / … » Tous les vers ont la même structure qui peut être formalisée comme suit : entre A de ton A’ et B de ton B’. A’ et B’ correspondent à une partie du corps ; A et B commencent par la même syllabe que A’ et B’. Les parties du corps font littéralement retentir leur nom dans une suite d’échos qui donnent une forme très régulière au poème. Notre attention est attirée sur le rapport entre A et B : le plus souvent il n’y a aucune contiguïté phonétique mais il arrive de temps en temps qu’ils partagent un même phonème, comme par exemple dans : « entre le poids de tes poils et la poix de ta poitrine ». Une dizaine de vers appartiennent à cette catégorie dans ce poème qui en contient une cinquantaine. Ils apparaissent plutôt tardivement dans le texte et surgissent sporadiquement sans jamais se côtoyer, ce qui fait que la première et la dernière moitié de chaque vers répètent très doucement le rapprochement et l’éloignement comme pour faire vibrer le texte, de façon à faire de chaque vers un écho des autres. Ainsi le mot-valise qui se trouve au centre du dessin en pointillé « ECHORPS » semble résumer la structure du poème publié indépendamment du dessin. C’est un mot de passe qui peut évoquer la totalité du poème. La relation du texte et de l’image est aussi polysémique ou aléatoire que celle entre le récit et l’image de couverture.

Citons encore un autre type de dessin pointillé qui fait rencontrer le lisible et le visible : si on compare ces deux exemples (figs. 6a et 6b), il est facile de remarquer que la silhouette du texte poétique de la seconde image est approximativement reproduite par les nuages pointillés de la première. Cette mise en parallèle d’une forme indéfinissable et de vers nous pose une énigme ; il n’en est pas moins vrai que le lisible devient ainsi directement visible, sans aucune intervention d’une image figurative comme dans le calligramme. Les dessins en pointillés permettent à Gherasim Luca de parcourir toute une série de moyens pour mettre en relation le lisible et le visible sans passer par la ressemblance formelle.

Gherasim Luca reproduit peut-être sur un autre niveau le geste de peintres comme Klee, Kandinsky et Magritte repéré par Michel Foucault, qui consiste à abolir les deux principes de la peinture occidentale : la séparation entre représentation plastique et référence linguistique, et le rapport de subordination entre le texte et l’image [9]. Le calligramme bouleverse les rapports des deux médias, mais n’échappe pas au désir de restituer la correspondance (et la subordination) entre eux. Les dessins en pointillés déjouent ce désir œdipien de retrouver, comme le font les cubomanies en introduisant entre le texte et l’image des liens polysémiques et ambigus. Ils ne représentent pas le dit ; celui-ci ne glose pas sur eux. Ils convoquent le dit pour une raison toujours inattendue.

Le texte (re)particularisé : le livre-objet

Des liens peuvent se nouer entre un récit et une image de couverture, entre deux pages éloignées et même entre une page presque abstraite et un texte absent de cette page. Du point de vue matériel, outre la couverture, le dos, les pages de garde, la page de titre, même un signet mis dans le livre et, finalement, le livre lui-même en totalité sont concernés. C’est ainsi que nous en arrivons à la position spécifique de Gherasim Luca dans l’histoire du livre-objet, qui est dans une certaine mesure liée à l’histoire même du surréalisme.

Il y a plusieurs réactions possibles par rapport à la révélation du rôle essentiel du support. A la différence des avant-gardes qui hypertrophient la matérialité des mots – les calligrammes d’Apollinaire, les mots en liberté futuristes, la typographie de Dada –, le surréalisme est toujours parti de l’hétérogénéité des expériences du lecteur/spectateur, où se mêlent nécessairement les niveaux intellectuel, affectif et même sensoriel. Il est en ce sens symptomatique que le livre-objet surréaliste ait son origine dans un rêve de Breton rapporté dans Introduction au discours sur le peu de réalité (1925). Ce livre rêvé, dont le dos était constitué par un gnome de bois, préfigure divers objets des années trente mais surtout les livres-objets proprement dits réalisés par Georges Hugnet. On est frappé par le contraste existant entre la typographie finement développée par le futurisme ou Dada, et la reliure monstrueusement revisitée par le surréalisme. Les techniques d’impression dé-indivisualisent mais la reliure ré-individualise. Le désir de particulariser son texte conduira Breton à exploiter l’écriture manuscrite dans ses ouvrages postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, dont l’admirable Volière. Il est à remarquer aussi que le livre rêvé par Breton a provoqué chez lui le désir de faire circuler les objets matériellement réalisés. Il faut faire directement rencontrer, Breton semble le désirer, mon expérience de donner forme au livre-objet et celle d’un inconnu qui le prendra dans les mains, et cela sans retomber dans l’anonymat des caractères d’imprimerie.

[6] Gherasim Luca, La Voici la voie silanxieuse, Paris, Editions José Corti, 1997. Les images analysées se trouvent aux pages 22, 26, 28, 31 et 32.

[7] Gherasim Luca, Héros-limite, Paris, Le Soleil Noir [1953], 1970.

[8] Gherasim Luca, « L’Echo du corps », Héros-limite, op. cit., pp. 72-75.

[9] M. Foucault, Ceci n’est pas une pipe, op. cit., pp. 37-45.