L’image bégaie, elle aussi – Lisible et visible

dans l’œuvre de Gherasim Luca

- Suzuki Masao

_______________________________

Fig. 2. Gherasim Luca, Douce et

pénétrante rencontre

Les surréalistes ont souvent tenté de désarticuler les relations hiérarchiques habituelles entre le texte et l’image, et cela non seulement pour produire de nouvelles significations inattendues, mais aussi pour ouvrir un territoire hétérogène et paradoxal où le texte et l’image se rapprochent mais s’excluent sans jamais atteindre un état d’équilibre. Un poète dont l’importance a été largement reconnue dès la fin du siècle dernier a entrepris de telles opérations avec une intensité particulière. C’est Gherasim Luca, qui nous intéressera ici.

Collages bégayants : les cubomanies

Plusieurs études publiées depuis la mort du poète en 1994 permettent de se faire une image de Gherasim Luca infiniment plus claire qu’il y a vingt ans. Il reste tout de même difficile de dire comment se sont formés la figure emblématique de sa philosophie, le « Non-Œdipe », ainsi que le procédé du bégaiement poétique, point de départ et noyau de tout son travail littéraire. Il en est de même pour l’expérience de la « cubomanie ». C’est au début des années 1940, dans le cadre de ses activités clandestines menées à Bucarest avec quatre surréalistes de ses amis, que Gherasim Luca a prouvé son originalité de manière décisive dans le domaine plastique, d’une part par l’invention de l’« objet objectivement offert » (O.O.O.) qui a renouvelé la conception surréaliste de l’objet, et d’autre part par l’établissement d’un nouveau procédé de collage dit « cubomanie » qui, à la différence des collages d’un Max Ernst qui insère des figures détachées de leur contexte originel dans un paysage imprévu, consiste à couper une ou des images choisies en plusieurs carrés puis à combiner ces morceaux d’une façon apparemment fortuite. Cette dernière pratique nous paraît particulièrement importante du point de vue des relations paradoxales et non illustratives entre le texte et l’image.

Certaines des premières « cubomanies » ont été rassemblées en 1946 – pendant la courte période où le groupe de Bucarest a mené ses activités de manière officielle, à la suite de l’écroulement du pouvoir fasciste – sous le titre Les Orgies des quanta [3]. Chaque cubomanie est accompagnée d’un titre comme Indéterminisme d’un amour, Douce et pénétrante rencontre ou Elle n’est jamais finie. Dans la plupart des cas, les rapports du titre et de l’image sont obscurs, mais l’image intitulée Douce et pénétrante rencontre (fig. 2), par exemple, semble venir d’une gravure où un garçon et une fille se regardent. Le titre n’est donc pas complètement arbitraire.

Comme nous l’avons suggéré ailleurs [4], la cubomanie est structurée pareillement au bégaiement poétique inauguré à la même période et cela justifie, ce nous semble, le sous-titre du recueil : Trente-trois cubomanies non-œdipiennes. Si le bégaiement poétique se définit comme la trace laissée par un sujet parlant incapable de prononcer une phrase – en l’occurrence « je t’aime passionnément » –, la cubomanie n’est autre qu’un dispositif qui oblige un sujet regardant à produire en imagination de nouvelles relations entre des morceaux séparés puis combinés, et à tenter de reconstruire l’image originelle, démarche vouée à l’échec en raison du manque de plusieurs pièces. Ces procédés sont non-œdipiens en ce qu’ils font avorter le désir œdipien de remonter vers l’origine perdue.

Le rôle que les titres jouent dans ce processus nous paraît significatif. Un titre volontairement arbitraire est tout de suite rempli de significations, sous l’effet de l’horreur du vide sémantique. Il arrive également que ce titre arbitraire soit joyeusement accueilli comme une énigme inoffensive (comme certains titres de Magritte). Au contraire, les titres des premières cubomanies réussissent à rester branlants parce qu’il est impossible de savoir s’ils décrivent l’image proposée ou l’image originelle qui est donnée à reconstituer. Le titre renvoie-t-il à l’image perdue, innommable ? Ou bien est-il destiné à osciller entre deux hypothèses inconciliables ? Notre impression est que le titre lui aussi échoue sans cesse à nommer. L’image bégaie. Le titre de même.

Les cubomanies que le poète a réalisées après son exil en France en 1952 sont le plus souvent dénuées de titre bien défini. Après les années 1950, les collages au sens large du terme seront toujours présents dans son travail plastique, mais ils seront rarement liés au texte. Une exception importante est Non-Œdipus X [5], une série de collages réalisés par Micheline Catti, compagne du poète, combinés avec des textes aussi énigmatiques que les images.

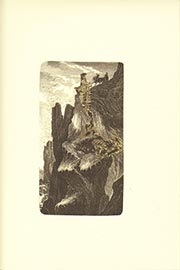

Les collages de Catti sont au nombre de huit, y compris celui qui sert de frontispice. Ils se trouvent sur les pages de droite, alors que les pages de gauche sont occupées par les textes de Gherasim Luca. Ceux-ci, très succincts, semblent former une phrase hermétique : « LE POETAIRE ET L’ARTISTHIMUS / SEXE PRIME / SE TROUVE PERDU / ICI-OUTRE / ICI-OUTRE / NYMFAUNE LICORNEMENTAL / SILENSOPHONE / ZEROHEROSEROS ». Remarquons ici l’interaction paradoxale du texte et de l’image. De même que les mots notés par Gherasim Luca sont écartelés en plusieurs significations, les collages de Catti sont eux aussi chargés d’une ambiguïté volontaire. Dans un des collages (fig. 3) la peau d’un lézard est incorporée aux rochers de façon à troubler les spectateurs : la figure de l’animal a été découpée sans respecter son contour. Quand on lit dans le texte : « … se trouve perdu ici-outre », il est donc impossible de savoir non seulement ce que signifie « ici-outre » mais aussi où se situe ce « ici-outre » dans l’image. Les images comme les mots donnent lieu à plusieurs interprétations possibles mais contradictoires les unes avec les autres ; leur rencontre redouble les contradictions intrinsèques du lisible et du visible. Dans Les Orgies des quanta, l’ambigüité de l’image produit celle du texte, mais ici l’opération est réciproque.

Renverser le calligramme : les dessins en pointillés

Une autre pratique particulièrement significative met en question les rapports du texte et de l’image chez Gherasim Luca : les dessins en pointillés. Après les années 1950, Gherasim Luca n’a cessé de multiplier ses dessins pointillés jusqu’au moment où l’affaiblissement de sa vue lui a interdit de continuer ce travail méticuleux. D’innombrables petits points noirs disposés sur la blancheur de papier, souvent une masse informe et abstraite, font apparaître de temps en temps des lettres ou même un texte poétique. Ces expériences qui font du visible le lisible, bien qu’occasionnellement utilisées pour « illustrer » ses recueils, n’ont jamais été rassemblées dans un volume. Il n’en reste pas moins que les relations du texte et de l’image chez Gherasim Luca nous y sont révélées comme nulle part ailleurs. Que peut-on dire de ces documents rarement abordés par les chercheurs ?

[3] Gherasim Luca, Les Orgies des quanta. Trente-trois cubomanies non-œdipiennes, Bucarest, coll. « Surréalisme », 1946.

[4] Suzuki M., Gerashimu Ruka – Non-Oidipusu no senryaku [Gherasim Luca, stratégie de Non-Œdipe], Tokyo, Suiseisha, 2009, p. 161.

[5] Gherasim Luca et M. Catti, Non-Œdipus X, Ampezzo, Le Parole gelate, 1998.