[20] Aragon, Le Paysan de Paris, Op. cit., t. III, entre les pages 88 et 89.

[21] Ibid., pp. 112-113.

[22] Ibid., p. 114.

[23] Aragon, Le Paysan de Paris, Op. cit., t. III, entre les pages 224 et 225.

[24] Ibid., entre les pages 328 et 329.

[25] « Plan général du jardin de Bagatelle du grand Pavillon et ses dépendances, bâtis et plantés en 63 jours par Bellanger, Architecte. An 1782 ». Le projet a vu le jour à la suite d’un pari entre Marie-Antoinette et le comte d’Artois, propriétaire du domaine. L’autre nom de l’espace ainsi créé est « Folie d’Artois ».

Les images du Paysan de Paris.

Pour une poétique de l’intermédialité

- Guylaine Locatelli

_______________________________

Fig. 6. J.-J. Lequeu, Le Couvert

consolatoire du bosquet des soupirs, 1795

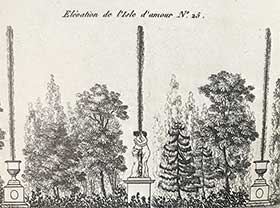

Fig. 7. F.-J. Bellanger, Elévation de l’Isle

d’amour, 1777

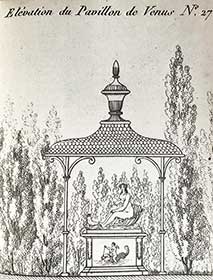

Fig. 8. F.-J. Bellanger, Elévation

du Pavillon de Venus, 1777

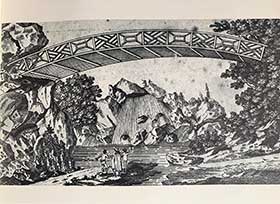

Fig. 9. F.-J. Bellanger, Maison et jardin

de Bagatelle, 1782

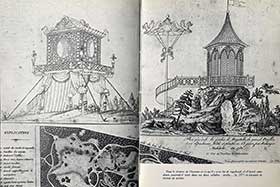

Fig. 10. F.-J. Bellanger, Plan général du jardin de

Bagatelle du grand Pavillon et de ses dépendances, 1782

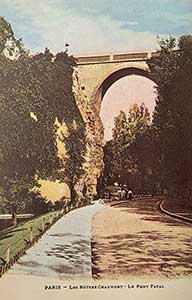

Fig. 11. Paris – Les Buttes Chaumont

– Le Pont Fatal,

ou Le Pont des suicides,

début XXe siècle

La première planche tirée de cet ouvrage se situe à la fin de la section « Préface à une mythologie moderne » [20], et porte le titre original d’un projet imaginé par le dessinateur Jean-Jacques Lequeu – qui n’a cependant jamais été réalisé – le « Couvert consolatoire du bosquet des soupirs » (fig. 6). Le dessin gravé au trait représente, dans un style néo-classique, un buste de femme surmonté d’un « couvert », mot qui désigne en architecture « un passage abrité ». Le bosquet des soupirs constitue par ailleurs le lieu de rencontre traditionnel des amoureux. Ainsi, cette illustration pourrait bien être annonciatrice de la section suivante, « Le Passage de l’Opéra », comme semble en témoigner la légende « Là prennent figure des dieux inconnus et changeants » qui paraît désigner le lieu de rencontre éphémère par excellence. L’image se ferait ainsi le frontispice de cette section. Il importe ici de souligner que cette reproduction ne figure pas dans la table des illustrations, ce qui pourrait constituer un critère d’exclusion de la catégorie de l’illustration comme ancilla artis : un simple élément de décor.

La planche suivante comporte des caractéristiques identiques, il s’agit d’une « Elévation de l’Isle d’amour » [21] (fig. 7), présente dans les premières pages de la section « Le Passage de l’Opéra ». Elle est légendée d’une citation extraite du texte, qui développe une rêverie sur l’amour [22] : « l’amour, voilà le seul sentiment qui ait assez de grandeur pour que nous le prêtions aux infiniment petits ». Le fil conducteur de la thématique amoureuse se déroule ainsi d’une illustration à l’autre au sein d’un mouvement qui serait celui de l’étoilement des références dans les images qui accompagnent le texte. La reproduction laisse apparaître une série de piédestaux, dont la fonction architecturale est de valoriser l’élément qu’ils reçoivent. Il s’agit ici de vases surmontés d’une colonne sur les parties gauche et droite de l’image et d’un couple enlacé autour d’une colonne : les éléments de mise en scène marquent le choix du jeu avec une connotation phallique manifeste. Un travail d’écho s’inscrit ici d’un plan à l’autre, mais également du texte à l’image, puisque cette dernière accompagne une rêverie sur l’amour.

L’insertion d’une « Elévation du pavillon de Vénus » (fig. 8) réalisée par l’architecte Bellanger, semble reprendre et prolonger l’hypothèse interprétative d’une ode à l’amour originale et suggère une dimension interpicturale qui laisse entrevoir La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli. La posture en contrapposto, où la direction des hanches et des épaules est contraire, est accentuée dans la représentation de Bellanger. Cependant, la déesse apparaît assise dans la conque, tandis que celle du maître italien était debout. Il serait donc permis de lire une sorte de dégradation du symbole amoureux, de la déesse à la fille publique, renforcée par la légende tirée du développement sur le bordel : « l’expression maison de tolérance ne peut se prononcer sérieusement », qui donne une résonance burlesque à l’ensemble. Enfin, la deuxième légende de l’illustration prend la forme ironique d’un geste appuyé de connivence de l’auteur à l’architecte : « Et mes hommages à madame Krafft… ».

La série des planches tirées de l’ouvrage de Krafft se clôt sur deux vues réalisées également par l’architecte Bellanger ; elles se rapportent à un projet d’ensemble commun intitulé « Maison et jardin de Bagatelle ». La première [23] présente une vue d’un grand pont de bois et s’accompagne de la légende : « …le sentiment de la nature » (fig. 9). Elle se situe au seuil du chapitre 4 de la section « Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont » et prend ainsi valeur de frontispice. La seconde occupe une double page [24], elle mêle texte et image : le titre [25] et des légendes explicatives internes sont présents ainsi que des vues du projet : le pavillon de philosophie, la grande tente chinoise, ainsi qu’un plan d’ensemble de la propriété (fig. 10). Ces représentations sont marquées par l’hétérogénéité des styles et des influences architecturales que l’on pourrait qualifier d’anglo‑chinoises, en réaction au rigorisme des jardins à la française. Le choix opéré par l’auteur tisse ainsi le fil de la prise de distance avec un modèle consacré, reconnu de tous, au profit d’un mélange des inspirations et des styles, plus propre à définir l’homme moderne. De même, la citation qui accompagne la seconde illustration valorise la propension à la rêverie et un refus de l’ordre établi : « Tout le bizarre de l’homme et ce qu’il y a en lui de vagabond, d’égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces deux syllabes : jardin… ».

Un commentaire de l’auteur, « et excusez ce retour en arrière », paraît en outre justifier l’insertion d’une image plus de cent pages après la citation qui l’accompagne, en même temps qu’elle souligne cette proposition de retour en arrière et cet effet de rémanence. On relève ici un nouvel écart avec la tradition qui fait le plus souvent figurer l’image au regard du texte, dans un souci de continuité thématique et visuelle. Le travail de composition de l’œuvre devient celui du tissage singulier des rapports entre le texte et l’image. Pour mentionner un autre exemple, la présence du propos « une philosophie ne saurait réussir » face à la représentation d’un pavillon de philosophie nommé « folie », – le nom qui désigne en architecture une maison de plaisance construite dans un laps de temps très court, sorte de caprice de courtisan, ou de mise au défi du temps par l’argent – procède manifestement d’une prise de distance, d’une ironie qui déplace les premiers effets de sens. L’image n’est donc pas seulement illustrative : les légendes qui l’accompagnent invitent à un mouvement à rebours ou en aval dans l’ordre de la lecture, elles permettent un jeu de résonances autres : les fragments détachés du texte se voient ressaisis dans une circulation sémiotique.

La variété des documents iconographiques mis à contribution s’enrichit en outre d’une photographie couleur, sur le modèle de la carte postale, sous-titrée « Paris – Les Buttes Chaumont – Le Pont Fatal » (fig. 11), qui désigne de manière euphémisée le Pont des suicides, tel que le précise la légende et la note 26 du « Hors d’œuvre ». La destination proposée au lecteur n’a donc rien d’un lieu de plaisance, et la vue en contre-plongée accentue la dramatisation de la représentation. L’image-carte postale est ainsi détournée de sa fonction initiale, convenue, d’appel au voyage ; elle met en évidence la difficulté que peuvent rencontrer les mots à nommer, et attire l’attention sur la nécessité d’un moyen propre à combler cette béance. L’image participe donc d’un processus complexe de construction du sens.

L’édition du Paysan de Paris dans L’Œuvre poétique permet de mettre en évidence un phénomène de propagation de l’image dans le texte qui engage une esthétique singulière, dans laquelle le processus d’anamnèse du surréalisme fait écho à une autre anamnèse, celle de l’écriture.