Michel Butor, le poète illustrateur

- Márcia Arbex-Enrico

_______________________________

Fig. 9. M. Butor et Youl, « Lucidité », 2015

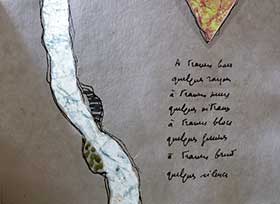

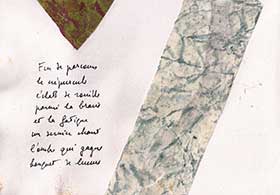

Fig. 10. M. Butor et Youl, « Lucidité », 2015

Le lecteur est sollicité par les yeux mais aussi par le toucher : le geste de feuilleter peut se substituer à celui de détacher, défaire un nœud, démonter, remonter, réattacher. Le livre se défait parfois entre nos mains. A la place d’une superficie blanche, lisse et sans ratures, la trame du papier, la texture plus ou moins rugueuse, l’épaisseur obtenue par les couches de matières superposées appellent au toucher. Dans Lucidité (2015) (figs. 9, 10 et 11), petit livre fabriqué par Youl dans du papier artisanal, composé d’un cahier de quatre pages détachées, dont le format rectangulaire se distingue de ceux cités plus haut, certaines pages ont été découpées comme pour créer des fissures et, ensuite, elles ont été recouvertes par d’autres papiers colorés, mais translucides. Si, à première vue, l’émouvant poème sur le « lucide crépuscule » de la vie ne présente pas de lien avec l’objet-livre, il suffit de le déplacer à la verticale pour que se produisent les « contaminations transgressives ».

Lucidité

Que de fouillis

dans ma mémoire

que de brouillard

dans mes idées

que de chaos

dans mes journées

que de désordre

dans mon bureau

J’entendais mieux

je voyais mieux

je tapais mieux

sur la machine

je marchais mieux

sur les sentiers

je voyageais

plus aisément

A travers bois

quelques rayons

à travers murs

quelques vitraux

à travers blocs

quelques fissures

à travers bruit

quelques silences

Fin de parcours

le crépuscule

éclats de rouille

parmi la fatigue

un dernier chant

l’ombre qui gagne

bouquet de lueurs.

Le lecteur est surpris par la transparence du papier laissant percer la lumière, produisant un effet de vitrail, comme l’indique le vers de la troisième strophe. Le geste de déplacer l’objet intervient ainsi dans l’appréhension générale, redonnant une signification à certains passages marqués par les métaphores de l’ombre et de la lumière, comme dans la dernière strophe.

Une poétique de l’écart

Le livre d’artiste, soit dans le cadre de l’édition commerciale, soit dans ses marges, serait pour Michel Butor un terrain d’expérimentation privilégié pour donner à voir la poésie, ou plutôt, pour la faire apparaître. Les matières, tout autant que les images – figures, traces, taches – s’offrent comme des « tremplins à l’esprit » [40], des supports pour les revêries poétiques, et, inversement, elles sont illustrées par l’écriture qui se déploie dans cet entre-deux du livre d’où « les mots jaillissent » [41]. Conçus à partir des images, certains poèmes comme « Lucidité » demeurent d’ailleurs intimement liés à leur support, n’existant que dans leur version inscrite dans le livre d’artiste.

Le rapport écriture-image qui s’y instaure, en oscillation constante, met en évidence le renversement des hiérarchies verbale et visuelle, de même que les contaminations éveillant l’iconicité de l’écriture poétique. Et, si l’intervention du poète est manuscrite, cela va représenter pour lui un double geste de transgression, voire de « déraison » [42]:

A partir du moment où mon texte entre dans le rectangle qui jusqu’à présent était réservé à l’artiste, était son privilège, mon écriture apparaît évidemment comme du dessin. Ce que j’écris va non seulement transformer la signification de ce que je regarde, mais son équilibre plastique, sa composition même. (...) L’écrivain alors se découvre peintre [43].

L’illustration telle qu’elle peut apparaître dans les travaux réalisés par Butor en collaboration avec Barceló et Youl, dépasse tout dualisme, prend place dans l’écart, rend visible la médialité de l’écriture, du moment où elle fait remonter à ses propres origines en tant que produit métissé, ancré sur son support, avec son potentiel de transgression.

[40] A. Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1988, p. 47.

[41] M. Butor, « Pour écrire, j’écoute les images des artistes », art. cit.

[42] A.-M. Christin, L’Image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, (1995) 2001.

[43] M. Butor cité par L. Giraudo, Michel Butor, dialogue avec les arts, Op. cit., p. 10.

![]()