Byatt, Van Gogh et Matisse : rencontre

au-delà des mots.

Quand l’image plastique

s’invite dans le récit

- Alexandra Masini-Beausire

_______________________________

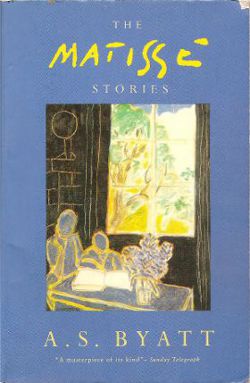

Fig. 2. A.S

Byatt, The Matisse

Stories, 1997,

première de couverture

Fig. 3. A.S

Byatt, The Matisse

Stories, 1997,

quatrième de couverture

L’échec avoué de la mise en scène de la pièce La Chaise jaune symbolise en partie tout le questionnement qui se met en place dans cette tétralogie. Cette pièce développe une problématique qui engage Alexander, comme le lecteur, sur une autre voie. Faire voir plutôt que d’écrire, semble nous susurrer le narrateur ! Toutefois, il ne faut pas s’y tromper, l’intention de Byatt n’est pas de minimiser les possibilités du langage mais de lui ménager des silences qui laissent le regard s’installer. Entre les bavardages incessants de Frederica et le silence contemplatif d’Alexander se trouve un point d’équilibre qu’il faut saisir. Van Gogh intervient ainsi pour guider le regard hors du lisible, le structurer dans les limites imposées par le silence de l’œuvre d’art. Un problème perdure toutefois : l’image plastique n’est pas matériellement présente dans le récit, elle est encore un flot de mots bourdonnant. Dans The Matisse Stories, Byatt réalise enfin ce que le Frederica Quartet n’osait pas entreprendre : faire entrer la matière picturale dans l’écriture.

The Matisse Stories : l’image plastique dans le récit.

Comparé

à l’ampleur du Frederica Quartet,

The Matisse Stories apparaît

d’une envergure bien modeste, et ce certainement à

dessein. Le roman est ici nouvelle, le flux verbal de la

tétralogie laisse place à trois histoires

d’une cinquantaine de pages au style

épuré. Le choix de ce genre concis

s’explique peut-être par la présence

concrète de dessins au côté du

récit. En effet, The Matisse Stories

met en jeu un effet d’emboîtement complexe et

profond, un véritable palimpseste à gratter. La

co-présence plastique texte-image implique

d’emblée une réflexion sur la place de

l’image, sur sa fonction dans le récit, sur sa

valeur symbolique mais aussi et surtout sur sa fonction

représentative.

Le titre, The

Matisse Stories, s’il ne fait écho

à aucune œuvre d’art, ne veut toutefois

rien déguiser de ses ambitions et place clairement

l’artiste peintre Henri Matisse à la

genèse et au cœur du recueil. Comme le

précise Catherine Mari, il reste ambivalent : il

« peut du reste s’entendre comme histoires

"à propos de" mais également "à la

manière de" Matisse » [24].

Peut-être devrions-nous l’appréhender

tout à la fois comme « Histoires

à propos, à la manière et pour

Matisse », ce dernier choix étant celui

du traducteur Jean-Louis Chevalier. Que Matisse soit le sujet du

recueil, son destinataire, sa source d’inspiration ou encore

son modèle, qu’importe finalement, constatons

simplement que ce n’est plus l’œuvre

d’art mais le peintre lui-même qui devient le point

d’origine de la fiction et va engendrer le travail

d’écriture. Byatt accorde une importance

particulière aux couvertures de ses

écrits ; dans le cas très particulier

des Histoires pour Matisse, il est

d’ailleurs difficile de penser que ce choix a

été laissé au hasard. Le paratexte

auctorial survient en effet comme un premier message crucial dans la

lisibilité de cette œuvre. Dans The

Matisse Stories, l’attention est

centrée toute entière sur la personne de

l’artiste avec, en première de couverture dans la

quasi-totalité des éditions

européennes, placé juste en dessous du titre, le

tableau de Matisse : Le Silence habité

des maisons (fig.

2). Le paratexte iconographique

s’insère ainsi juste en-dessous du titre et semble

s’intégrer dans l’appareil titulaire

comme un sous-titre, s’il est permis de désigner

ainsi une image. Tel qu’il est placé et

annoncé, le tableau est à

« prendre à la

lettre » et à intégrer

à la lecture. Cette première de couverture

apparaît au lecteur-spectateur comme une unité qui

invite à ouvrir l’œil et annonce

déjà la structure peu conventionnelle de ce

recueil. L’observation de cette peinture de Matisse en

paratexte anticipe d’ailleurs l’effet

d’emboîtement qui se met en place dans le livre. Le

Silence habité des maisons représente

une femme lisant avec un enfant devant une fenêtre. La

présence de l’objet

« livre » laisse place

à un effet de miroir évident, une mise en abyme

du lecteur qui le renvoie à sa propre action de

« lisant ». La fenêtre,

motif cher à Matisse, vient renforcer cet

enchâssement car elle ouvre, à

l’intérieur du tableau, une autre dimension

à envisager au sein même du triptyque. On retrouve

d’ailleurs ce tableau dans la seconde nouvelle du recueil au

titre évocateur, Art Work, qui apporte

une première explication à sa présence

en couverture :

En 1947 Matisse a peint Le Silence habité des maisons. On en trouve la reproduction dans le Matisse de Sir Lawrence Gowing, mais toute petite et en noir et blanc. Deux personnes sont assises au coin d’une table. La mère, peut-être, réfléchis, le menton appuyé dans sa main […] [25].

Le tableau est d’emblée nommé

par le narrateur pour ressurgir aux yeux du lecteur ;

l’élément paratextuel participe ainsi

d’une relation intratextuelle. L’incipit

d’Art Work décrit la

reproduction en noir et blanc du Silence habité

des maisons qui se trouve dans l’ouvrage de

l’historien d’art Lawrence Gowing. Ce retour

à l’iconographie, plastiquement

présente en première de couverture,

crée un système d’échos et

le dispositif intertextuel se creuse encore lorsque la parole est

donnée à Gowing au début du

récit. « Juxtaposée au

commentaire du Silence habité des maisons,

la nouvelle Art Work affiche sa dimension

autotélique »

[26],

précise

Catherine Mari. La fiction peut enfin prendre forme sur les fondations

de l’image plastique tout à la fois

décrite par l’ekphrasis et figurant plastiquement

en couverture. « Un silence

habité règne sur le 49, Alma Road […]

»

[27],

voici où tout

commence : au sein même

du tableau de Matisse.

L’appareil

paratextuel met encore au jour de nombreuses juxtapositions puisque Le

Nu rose et La Porte noire, toiles de

Matisse reproduites en quatrième de couverture (fig. 3)

de

l’édition anglaise, obéissent au

même processus que Le Silence habité

des maisons. Medusa’s Ankles

commence ainsi : « Elle était

entrée un jour parce qu’elle avait vu le Nu rose

à travers la vitrine »

[28].

La

conjonction « because », dans

le texte original, induit ce rapport de cause à effet qui

fait du tableau le point d’ancrage de la fiction.

Accroché dans un salon de coiffure dans l’incipit

de la nouvelle, il s’intègre dans le

décor : « Le tableau, ainsi mis

en abyme dans la nouvelle qu’il a provoquée, est

doublement mis en relief à la fois dans l’espace

littéral du salon et aussi dans l’espace

figuré du texte »

[29].

Enfin, le dernier

élément paratextuel iconographique, La

Porte noire, intervient dans The Chinese Lobster

mais le processus, cette fois-ci, s’opère a

contrario puisque le récit précède

l’évocation du tableau comme pour mieux

s’y installer. Le paratexte renvoie le texte à

l’image et réciproquement dans un jeu intertextuel

ininterrompu ; à cet égard, il

mérite d’être traité comme un

iconotexte à part entière.

[24]

C. Mari, « De tableau en histoire,

d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The

Matisse Stories de A.S Byatt », actes du

colloque de la SEAC (Société d’Etudes

Anglaises Contemporaines), Paris Sorbonne, 1996, dans Etudes

Britanniques Contemporaines n° 12, Presses Universitaires de

Montpellier, 1995, p. 31.

[25]

Histoires pour Matisse, Op. cit.,

p. 41 / Dans le texte original : « In

1947

Matisse painted Le Silence habité des maisons.

It is reproduced in Sir Lawrence Gowing’s Matisse,

only very small and in black and white. Two people sit at the corner of

a table. The mother, it may be, has a reflective chin […] »

(dans The Matisse Stories, Op.

cit., p. 31).

[26]

C. Mari, « De tableau en histoire,

d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The

Matisse Stories de A.S Byatt », art.

cit., p. 31.

[27]

Histoires pour Matisse, Op. cit.,

p. 42 / Dans le texte original : « There is

an inhabited silence in 49 Alma

Road […] » (dans The

Matisse Stories,

Op. cit., p. 32).

[28]

Histoires pour Matisse, Op. cit.,

p. 9 / Dans le texte original : « She had walked in one day

because she had seen the Rosy Nude through the plate glass

»

( dans The Matisse Stories, Op. cit.,

p. 3).

[29]

C. Mari, « De tableau en histoire,

d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The

Matisse Stories de A.S Byatt », art.

cit., p. 32.