[8] Christian Zuber procède, comme dans des séries narratives telle Le Club des cinq, à des renvois vers d’autres volumes de la collection. Ce premier volume est mentionné dans le texte du Petit Prince des Galapagos en 1975, qui cite également, à propos de tortues, Le Petit Prince des îles Seychelles que Paco est montré en train de lire (fig. 10).

[9] Christian Zuber, Le Petit Prince des Galapagos, Paris, Editions G.P., 1975, [p. 5].

[10] Christian Zuber, La Petite Princesse de l’île de Pâques, Paris, Editions GP, 1980, p. 25.

[11] Alain et Karen Saint-Hilaire, Zayed au pays des perles et du pétrole, Paris, Editions GP, 1973, p. 7.

[12] Jean Mazel, Adama la petite Sénégalaise, Paris, Editions GP, 1975, p. 30.

[13] Christian Zuber, La Petite Princesse de l’île de Pâques, Op. cit., p. 15.

[14] Sur ce sujet, voir Laurence Le Guen, « Abolir les frontières en littérature jeunesse : la tentative des albums photographiques des années 1950 à travers l’exemple d’Horoldamba le petit Mongol », Strenæ, n° 11, 2016 (en ligne. Consulté le 4 août 2022).

Portraits de pays en collection pour

la jeunesse dans le fonds du CRILJ

- Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide-Jager

_______________________________

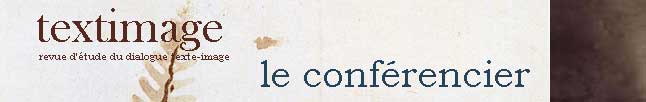

Fig. 8a et 8b. Ch. Zuber, La Petite Princesse de l’ile

de Pâques, 1980

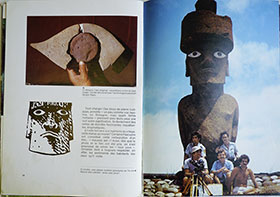

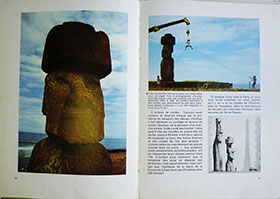

Fig. 9. Ch. Zuber, La Petite Princesse de l’ile

de Pâques, 1980

Quatre collections, quatre regards sur le monde

La collection « L’Enfant et l’univers » : une version pour enfants de récits d’exploration multimodaux

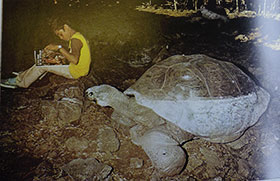

La collection « L’Enfant et l’univers » chez GP Rouge et or est riche de quarante-huit titres dont six sont dus à Christian Zuber, parfois en collaboration avec sa femme ou son fils, jeune auteur de neuf mois, pour Mes amis les animaux (1977). Les quatre premiers titres sont d’ailleurs centrés sur les animaux, particulièrement dans les photographies. Certains sont estampillés WWF, association avec laquelle Zuber milite dès son premier séjour aux Galapagos en 1959 qui débouche sur un premier livre Laissez les vivre [8] (1970). Ceux consacrés aux Seychelles et à Ceylan reçoivent le prix littéraire de la SPA. Les derniers livres portent l’intitulé « Le Petit Prince/La Petite Princesse », contrairement aux autres titres de la collection, construit sur le modèle prénom – le petit/la petite et le nom du pays.

Les livres de Christian Zuber évoluent quelque peu au fil du temps, élargissant le propos à une histoire socio-culturelle du territoire envisagé. Le choix est fait de s’inscrire dans une tradition très ancrée de l’enfant en guide local, ce qui est mis en avant dans le titre des Galapagos :

Comme pour tous nos livres de la série « Petit Prince » Paco a réellement vécu avec nous les aventures de cet album. Ce jeune équatorien de 8 ans, né aux Galapagos dans l’île de Santa Cruz nous a accompagnés pendant plus d’un mois à travers l’archipel. Pour Nadine, notre petit Olivier et moi-même, Paco a été l’une des grandes joies de ce merveilleux voyage [9].

Sous couvert de l’inscription dans cette tradition, ces livres sont assez étonnants à lire. En effet, si la narration se fait bien du point de vue de l’enfant qui dit « je », Christian Zuber, l’auteur du livre, sa famille et son équipe sont omniprésents sur les photographies, comme dans le discours présumé de l’enfant, qui fait, de manière biaisée, la publicité pour l’émission télévisée de Zuber « Caméra au poing », véritable objet de la visite sur l’île des Galapagos. Ainsi, une double page au moins est consacrée à l’équipe du film au grand complet ainsi qu’à leurs découvertes et à la mise en œuvre technique du tournage (fig. 8 a et b). Le ton employé est aujourd’hui daté avec des formes de néo-colonialisme, quand Zuber est peint comme celui qui apporte un savoir que l’enfant, comme l’insulaire adulte, ne possèdent pas :

Christian dit que c’est là notre grand problème : protéger l’île. Protéger les statues contre l’érosion, les intempéries et les archéologues amateurs. Protéger les animaux et les plantes. Et aussi cultiver des légumes, faire de l’élevage. Ne pas nous contenter d’ouvrir les boîtes de conserves venues en bateau du Chili. Il faut que nous apprenions à nous suffire un peu plus à nous-mêmes. Actuellement, si nous étions isolés du reste du monde – par un conflit international par exemple –, nous ne pourrions pas survivre plus de six mois [10].

C’est vraiment une particularité des livres de Zuber. En effet, si certains auteurs sont également pris en photo avec l’enfant en page de titre comme Michel Montesinos pour Nejat le petit nomade d’Afghanistan (1973) ou Zayed au pays des perles et du pétrole d’Alain et Karen Saint-Hilaire (1973), aucune photo intérieure ne représente plus l’auteur du livre. Dans le dernier cas, la narration est d’ailleurs faite du point de vue de l’enfant et adopte une énonciation qui distingue l’enfant de son lecteur potentiel : « Mon pays est bordé d’une mer d’un vert si profond que les étrangers l’appellent la mer verte. Pour nous, c’est simplement le golfe » [11].

Jean Mazel dans Adama la petite Sénégalaise (1975) n’est pas pris en photo avec la fillette et apparaît seulement à la fin du livre pour rapporter un extrait de conversation entre Adama et lui et valoriser la sagesse de la fillette : « elle m’a fait une réponse merveilleuse : les canons, c’est fait pour s’asseoir dessus » [12]. Dans le cas de Marcel Isy Schwart, qui lance la collection en 1969 avec Oukanou le petit Calédonien, la présence est discrète et mieux intégrée à la narration. L’expédition scarabée dans Yambo le petit congolais est mentionnée à propos de la volonté de l’enfant de faire de la photographie. On explique alors le travail d’Isy-Schwart, la collaboration de l’enfant qui continue d’envoyer des insectes après qu’on lui a appris comment s’y prendre une fois l’équipe retournée en France.

Michel Montesinos est celui qui s’implique le plus dans le texte qu’il écrit. Il essaie pourtant de valoriser l’enfant sans être dans une position dominante. L’enfant est vraiment présenté comme le guide de « Michel » qui l’emmène avec lui en expédition et lui ouvre certaines possibilités comme celle d’apprendre à lire pour mieux comprendre les choses de la vie. Toujours l’enfant garde son libre-arbitre en adoptant des positions qui peuvent différer de celles de l’auteur. Les batailles entre Pashtouns et Hazaras, meurtrières, sont racontées du point de vue de l’enfant, de même que leur commerce « que certains jugent illégal » lorsqu’ils rapportent des armes. Zuber est finalement celui qui trouve le ton le moins juste. En mettant en scène ses propres livres, en photographiant sa propre équipe au travail, Zuber montre néanmoins les coulisses d’un travail documentaire. Il rend visible sa démarche, ses essais et ses précautions comme lorsqu’il fait réapparaître, à travers le discours de l’enfant, les yeux des statues qui ont été découverts pendant son voyage et qu’il a filmés (voir fig. 8 a) :

On a découvert, toujours pendant le voyage de Christian, des yeux immenses, bridés, asiatiques, de soixante centimètres de long : imaginez l’effet ! (…) Christian a voulu reconstituer ce qu’avaient fait – réellement - mes ancêtres. Il a reproduit deux de ces yeux, pour ne pas risquer d’abîmer l’original qui a été remis au musée. Et il a « rendu » la vue à l’un de nos géants. C’est fantastique [13] !

En revanche, tous les auteurs de ces ouvrages ont un profil un peu similaire. Ce sont d’abord des voyageurs. Le paratexte des ouvrages donne parfois des détails sur leur parcours. Plusieurs vont participer à Connaissance du monde, mais aussi faire avancer la recherche d’une manière ou d’une autre : Marcel Isy Schwart développe des procédés pour filmer en fonds marins par exemple. Nombreux sont ceux qui vont aussi multiplier les supports médiatiques pour rendre compte de leurs voyages : Marcel Isy Schwart comme Zuber participent à l’émission de Pierre Sabbagh entre 1956 et 1970 Le Magazine des explorateurs. Michel Montesous enregistre, de son côté, plusieurs disques, tout comme Alain et Karen Saint Hilaire. Zuber filme aussi beaucoup, en particulier pour son émission Caméra au poing. Comme dans la collection de Dominique Darbois, de mêmes images, qui sont relégendées différemment en fonction des publics [14], peuvent servir à plusieurs ouvrages. Ce qui pourrait passer pour de l’opportunisme est surtout, pour la plupart, une façon de financer d’autres expéditions, sachant que tous ont des territoires de prédilections comme Isy Schwart qui monte près de trente missions au Brésil ou à Tahiti.

Tous les albums s’ouvrent sur une carte dessinée (fig. 9). La plupart replacent les grandes villes du territoire et tracent à grand traits quelques pays alentour, cependant ces cartes ne permettent guère aux enfants de se repérer, à moins d’avoir déjà de bonnes notions géographiques. Dans de nombreux titres, il y a une interpellation de l’enfant lecteur, étranger à la culture mise en avant, mais aussi un souci de trouver des points communs entre lui et l’enfant présenté. Si la déambulation proposée ne fait pas ressortir un plan précis mais semble plutôt porter sur des sujets qu’on pourrait décliner au fil d’une conversation, il n’en demeure pas moins que les fêtes sont souvent mentionnées car elles vont faire écho chez les jeunes lecteurs, plus encore dans le volume sur l’île de Pâques dont les habitants ont été christianisés et fêtent Pâques et Noël, comme une majorité du jeune lectorat français des années 1970-1980.