[1] La collection « Musées secrets » a été publiée par les éphémères éditions Flohic. Catherine Flohic sera ensuite la créatrice des éditions Argol, spécialisée dans les entretiens, les rapports entre art et littérature et la poésie contemporaine.

[2] E. Triolet, Ecoutez-voir, Paris, Gallimard, 1968, préface « Du titre de ce roman », p. 7. Dans La Mise en mots, elle parle aussi de « naissance simultanée du texte-image » (E. Triolet, La Mise en mots, Paris/Genève, Skira, « Les Sentiers de la création », 1969, p. 115).

[3] G. Didi-Huberman, « L’art remonte l’histoire (à propos du musée imaginaire) », dans Interpositions. Montage d’images et production de sens, sous la direction d’A. Beyern, A. Mengoni et A. van Schöning, Paris, Maison des sciences de l’homme, « Passages/Passagen », 2015, p. 104.

[4] O. Cornuz, « Une expérience vivante de l’écrit : rencontre avec Catherine Flohic », dans Secrets d’écrivains. Enquête sur les entretiens littéraires, sous la direction de D. Martens et Chr. Meurée, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2014, p. 140. Dans cet entretien, Catherine Flohic évoque aussi la collection « Musées secrets » qui lui a donné envie d’approfondir le dialogue avec les écrivains dans des livres d’entretiens.

[5] J. Lefort-Favreau, « La collection comme espace intermédiaire », conférence à l’invitation du groupe de recherche sur les collections éditoriales (sous la direction de David Martens), 28 septembre 2017, KU Leuven.

[6] Par exemple « ces ouvrages sont des productions qui s’affichent comme collectives en raison du principe même de la collection », D. Martens et M. Labbé, « Les collections de monographies illustrées : des sociabilités littéraires à la pluri-auctorialité », dans « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe siècles). Les collections de monographies illustrées » / “A collective factory of literary heritage (XIXth-XXIst centuries): The collections of illustrated monographs”, Mémoires du livre / Studies in Book Culture, sous la direction de D. Martens et M. Labbé, vol. 7, n°1, 2016 (en ligne. Consulté le 8 avril 2021). Outre le rôle du directeur de collection et des différents acteurs, ils ont souligné aussi l’importance des sociabilités littéraires, au point de faire des collections de biographies illustrées « des microcosmes du champ littéraire » (p. 16). Voir aussi l’introduction d’Ivanne Rialland au volume collectif Critique et medium : « La collection éditoriale », dans Critique & médium (XXe-XXIe siècles), sous la direction d’I. Rialland, Paris, CNRS Editions, 2016, pp. 201-212 (en ligne sur le site Fabula.org. Consulté le 8 avril 2021).

[7] Dans la typologie de « l’activité imageante » que proposait Bernard Vouilloux, nous nous situons donc « [e]n amont, au stade de la production du texte » quand « le travail d’écriture est (…) enclenché par un flux d’images, de représentations mentales » (B. Vouilloux, « Texte et image ou verbal et visuel ? », dans Texte/Image. Nouveaux problèmes, Actes du Colloque international, sous la direction de L. Louvel et H. Scepi (Cerisy-la-Salle, 23-30 août 2003), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, pp. 24-25).

[8] B. Vouilloux, « Textes et images : esquisse d’une typologie », dans Texte, Image, Imaginaire, sous la direction de J-L. Tilleul, M. Watthee-Delmotte, Paris, L’Harmattan, 2007, « Structures et pouvoirs des imaginaires », pp. 31-42.

[9] Entretien téléphonique avec Catherine Flohic, 24 juin 2020.

[10] B. Vouilloux, « Du figural iconique », Poétique, n°146, 2006, pp. 131-146.

[11] Ce travail appartient ainsi à notre projet de recherche plus vaste intitulé HANDLING qui vise à étudier le maniement, la manipulation et la manutention des images par les écrivains de la fin du XIXe siècle à nos jours (projet financé par l’ERC « Starting Grant » n° 804259 de 2019 à 2024). (en ligne. Consulté le 2 septembre 2020).

[12] Catherine Flohic : « la collection est un espace de liberté dont la seule contrainte est la longueur », dans A. Salles, « Flohic, entre arts et lettres », Le Monde, 9 mars 2001 (en ligne. Consulté le 8 avril 2021).

[13] Ibid.

La genèse imagée comme mode énonciatif.

Lorsque la collection « Musées secrets »

(éditions Flohic) fait écrire à partir d’images

- Anne Reverseau

_______________________________

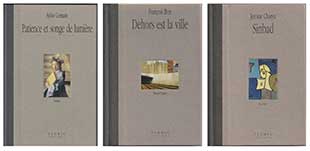

Fig. 1. S. Germain, Patience et songe de lumière, 1993,

Fr. Bon, Dehors est la ville, 1998,

J. Charyn, Sinbad, 1998

Ecrire sur un artiste de son choix : le principe de la collection « Musées secrets », dirigée par Catherine Flohic [1] et aujourd’hui à l’arrêt, était fort simple. Le texte de l’écrivain devait être illustré selon une maquette fixe. Dans cet ensemble de textes « imagés », pour reprendre la belle expression d’Elsa Triolet [2], il s’agissait d’écrire d’emblée, dès l’invitation à rejoindre la collection, au sujet d’un peintre et à partir d’œuvres visuelles… « Au sujet de » ou « à partir de » : la syntaxe oscille ici, et, comme souvent lorsqu’on aborde les productions intermédiales, la frontière se brouille entre ce qui relève de la genèse et le travail de documentation. Les aspects concrets du processus de création demeurant le plus souvent mystérieux, seule subsiste une ambition éditoriale claire.

Le titre de la collection, « Musées secrets », renvoie à la notion de « musée imaginaire » lancée par Malraux, en particulier à la façon dont la reproduction d’œuvres d’art crée un rapport à l’art plus personnel, plus intime. Le terme « musée » génère une illusion de l’unité, comme le souligne Georges Didi-Huberman au sujet de l’utopie malrucienne, soulignant que tout musée, même imaginaire, vise une « unité géographique, c’est-à-dire “mondiale”, et historique, c’est-à-dire “intemporelle” » [3]. Toutefois, avec son pluriel – « musées » –, la collection semble également insister sur la multiplicité des regards sur l’art et sur la singularité de chaque écrivain dans son rapport au visuel. « Les singuliers » est d’ailleurs le titre d’une autre collection de Catherine Flohic, ensemble de biographies illustrées d’auteurs qui sont des « autoportraits » [4] en même temps que des musées personnels.

Pour nous pencher sur la question de la « genèse imagée », il nous a paru pertinent de réfléchir à l’échelle d’une collection, qui permet, grâce à la mise en série, de mieux percevoir les jeux de variations et les effets d’attente, et de faire émerger des constantes. La collection est en effet un « espace intermédiaire » [5] particulièrement riche, entre auctorialité d’auteur et d’éditeur. Dans leurs travaux sur les collections biographiques illustrées, Mathilde Labbé et David Martens ont maintes fois souligné la dimension collective de toute collection éditoriale et la façon dont un livre s’inscrit dans un ensemble qui le dépasse [6]. L’entrecroisement des énonciations et la complexité de leur auctorialité rendent passionnante l’étude des collections.

Si celle-ci présente en effet de nombreux avantages pour le commentateur, le simple lecteur court le risque de l’ennui dans sa lecture extensive : la répétition des mêmes schémas lasse et on voit souvent percer sous la singularité des textes des récurrences, voire un cahier des charges. Or, « Musées secrets » ne lasse pas : sa souplesse éditoriale est telle que l’on voit se déployer au fil des livres une grande variété de relations possibles entre écriture et images. Il nous semble préférable ici de parler de relation entre écriture et images plutôt qu’entre texte et image, car étudier les rapports texte/image, c’est appréhender un résultat, ce qui se trouve sur une page ou une double page, les équilibres à l’échelle d’une microstructure comme à l’échelle d’un livre, alors qu’étudier les relations entre écriture et images, c’est se situer du point de vue de la genèse et de l’avant-texte [7].

La collection « Musées secrets » appartient aux objets hybrides, ensemble à la fois verbal et visuel, où l’image est effectivement coprésente au texte, selon les classements proposés par Bernard Vouilloux [8]. Dans cet ensemble, plusieurs cas ont fait depuis longtemps l’objet d’études détaillées, par exemple la critique d’art ou l’écriture ekphrasistique. « Musées secrets » se situe entre ces deux pôles sans s’y rattacher complètement : il ne s’agit pas pour les auteurs de se faire critique d’art même si le but est d’écrire sur l’art et il ne s’agit pas plus de décrire des œuvres visuelles même si certains auteurs en passent par là pour s’inscrire dans le projet global de « Musées secrets ». Du côté de l’éditrice, la commande est vue comme une « carte blanche », une opportunité donnée à l’auteur, et même, souvent, une parenthèse qu’elle lui offre [9]. Les textes de la collection en disent finalement moins sur l’art ou sur l’artiste choisi que sur l’écrivain puisque chaque livre dévoile un regard sur l’image, une façon de les appréhender. « Musées secrets » permet donc de se pencher sur les genèses imagées d’écritures singulières et d’examiner la grande variété des façons de « dire l’image » [10]. Le présent travail ne s’inscrit pas dans la génétique éditoriale au sens strict faute de matériel disponible, mais il ambitionne de réfléchir à ce qu’« écrire à partir d’images » veut dire en analysant d’abord l’ambition de la collection, puis les différents types de discours qui y sont utilisés et enfin le rôle spécifique de l’illustration [11].

Des livres qui sont « de vraies rencontres »

La collection « Musées secrets » est lancée au début des années 1990 au sein de Flohic éditions par Catherine Flohic et son mari, qui constataient que, dans la revue d’art contemporain dont ils s’occupaient (Eighty puis Ninety), les textes d’écrivains étaient souvent les plus intéressants. L’ambition était alors de faire se « croiser » des artistes et des écrivains qui ne se situaient pas forcément dans des univers proches. Soucieuse de « provoquer de vraies rencontres » et d’« éviter l’écueil des écrits sur l’art » [12], l’éditrice Catherine Flohic a alors proposé à des auteurs qu’elle aimait d’écrire sur un artiste de leur choix. La seule contrainte était le respect du format de la collection (40 000 signes) et la présence des images à chaque double page dans une maquette fixe comprenant 32 images. Après des débuts dans un large format, de type album (comme le Georges de La Tour de Pascal Quignard, sorti en 1991), Catherine Flohic choisit d’adopter un nouveau format en 1995 (14 x 20,5 cm) qui « correspond davantage à l’intimité d’un musée secret » estime le journaliste Alain Salles [13]. Les images sont toujours mises à l’honneur puisque reproduites en couleur sur du papier épais et glacé, mais le format est davantage celui d’un livre qu’on lit que celui d’un livre qu’on feuillette.

Ce dispositif iconographique et le péritexte montrent qu’il s’agit de livres sur des artistes, dont le sujet est, en général, un peintre : à la fin de chaque opus, on trouve en effet la biographie de l’artiste et la liste des œuvres reproduites sous le titre « muséographie ». Si le sujet est clair, l’auctorialité l’est aussi, comme le montre, encore, le péritexte : sur chaque couverture, le nom de l’auteur du texte est placé en haut et le nom de l’artiste, en plus petit, se situe au-dessous de la reproduction (fig. 1). Le titre du livre n’est jamais le titre d’un tableau, mais bien le titre du texte. En quatrième de couverture, on trouve la biographie de l’auteur et non de l’artiste. Il s’agit donc dans ces livres de textes littéraires portant sur des œuvres peintes ou sculptées, par exemple celles de Vermeer, de La Tour, de Brueghel, de Hopper ou encore de Giacometti.