Moscou 20-40, l’hypertexte littéraire

de Sigismund Krzyzanowski

- Johanne Villeneuve

_______________________________

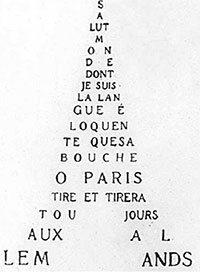

Fig. 8. G. Apollinaire, « Salut monde

dont je suis la langue éloquente.. », 1918

Fig. 9. A. Rodtchenko, Editions Lengiz..., 1924

Fig. 10. G. Klutsis et S. Senkine, L’Etude

activiste, 1927

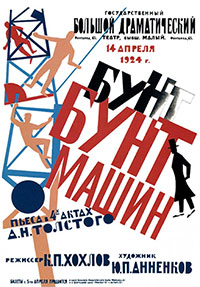

Fig. 11. Y. Annenkov, La Révolte

des machines, 1924

Fig. 12. A. S. Levine, « Abonnez-vous à Ogonyok

Magazine », 1926

Fig. 13. Anonyme, « Travailleuses de

choc... », 1932

La disponibilité active des objets, leur animation et leur participation à la mobilisation du monde nouveau nourrissent, on l’a vu avec Vertov, l’imaginaire artistique et cinématographique de l’époque. Le principe d’animation est à la base de l’invention même du cinéma, alors que les artisans du cinématographe parlaient volontiers, en France, de « vues animées ». Certes, la médiativité [34] d’un texte littéraire ne lui donne pas d’emblée accès aux modalités d’une animation des choses, contrairement au cinéma. Il y aurait par conséquent quelque problème à supposer que l’écriture puisse emprunter la médiativité propre à un autre média. Mais on admettra que l’animation n’est pas l’apanage du cinéma et ne constitue pas un média à proprement parler, toute fiction pouvant rendre compte de cette capacité qu’auraient les choses et la matière de se manifester par le mouvement, en les dotant d’un souffle, voire d’une capacité d’action et d’un ethos. Il en est ainsi de la tradition du conte, par exemple, où les objets magiques s’animent et parlent ! Si Krzyzanowski n’emprunte pas directement au cinéma, ses univers fictionnels participent à la fois du conte, d’une tradition littéraire (on pensera à Gogol et au célèbre nez s’enfuyant dans Saint-Petersbourg) et d’une capacité qui leur vient d’une conjoncture : l’effervescence artistique et technologique de l’époque.

Hypertexte

Mais voilà que ce qui prend vie soudainement, ce qui s’anime et accède au statut de personnages, appartient au domaine de l’écriture elle-même et à ce que l’écrivain appelle ses « thèmes ». Dans les histoires qu’il raconte, les pages se détachent et ouvrent des mondes, des « thèmes » fréquentent des écrivains comme des ivrognes attablés, des mots se rebiffent, les vieilles enseignes de Moscou répliquent à l’art moderne des affiches : « Et personne ne s’étonnera si, définitivement arrachées au métal, appartenant désormais à l’espace de la rue qui les attire, les immenses lettres se mettent à rouler en voiture ou à marcher sur le dos des hommes-sandwichs » [35]. Les mots et les lettres prennent vie, s’évadent, arpentent la ville à la poursuite de buts ou engagent leurs auteurs dans l’aventure scripturaire. « Mais déjà, je ne voyais plus les pages défiler. Peu à peu, mon attention était passée du mouvement des lignes au visage de leur auteur. (…) Ses phrases volaient de virgule en virgule […] » [36]. A la fin du récit « Le club de tueurs de lettres », le narrateur rentre chez lui, épuisé, et se met à écrire : « J’avais du mal à suivre l’allure de ma plume, sous son bec se bousculaient les mots qui jaillissaient de cinq bouches. Faméliques et précipités, ils avalaient avidement l’encre et m’entraînaient à bride abattue à travers les lignes » [37]. Comme l’opérateur de Vertov attaché à sa caméra, l’écrivain est entraîné par le mouvement de son appareil. L’épistolier des « Treize lettres », après avoir déclaré qu’il vivait lui-même « à l’intérieur d’une enveloppe hermétiquement fermée », déclare qu’il lui est impossible de se séparer de son thème : « je vis en lui » (TL, pp. 7-8). Dans un court texte daté de 1941, l’écrivain imagine un « homme qui lit », physiquement inséparable de son livre en tout lieu et en tout temps [38].

Si l’art de la calligraphie est parfois conçu comme « art d’insuffler l’énergie dans les traits » [39], l’autonomisation des signes, leur animation, en particulier l’affranchissement des signes typographiques, appartiennent, on le sait, aux programmes de certaines avant-gardes, tant en poésie (fig. 8) qu’en art et en publicité. L’idée de concevoir les poèmes en « vers figurés » a une lointaine source : l’art du calligramme, dès l’Antiquité. Comme le rappelle Pierre Duplan au sujet des premiers calligrammes du poète Simias de Rhodes, « [i]l s’ensuit que la disposition des mots écrits représente une figure qui évoque le thème : la vision globale de l’image précède la lecture détaillée du texte » [40]. Graphisme et sens sont rattachés l’un à l’autre par un thème. Mais au début du XXe siècle, cette thématique – au sens d’une technique d’écriture – s’enrichit : « Les inventions successives de l’impression offset et de la photogravure, puis de la photocomposition abolissent [l]e dictat [de] la rigueur orthogonale » [41], laquelle est constituée par la verticale et l’horizontale sur la page. En découle la possibilité d’une « écriture typographique affranchie » dont se saisiront les avant-gardes et les publicistes.

Moscou, à l’époque de Krzyzanowski, n’échappe pas à ces expérimentations, comme elle ne saurait se soustraire à sa vocation publicitaire et propagandiste (figs. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15  ). Les arts typographiques soviétiques – avec leurs mots qui épousent le mouvement des images pour s’affranchir de leurs fonctions, et les images qui se plient à l’expressivité des lettres – occupent en peu de temps l’espace moscovite où vit l’écrivain. On n’a pas idée à quel point, au-delà de la prolifération des images, cet art libère dans l’espace public des messages, des slogans, des mots d’ordre destinés à reconfigurer l’espace et le temps. L’époque, il faut le dire, est aussi celle d’une alphabétisation massive (« la liquidation de l’analphabétisme » décrétée par Lénine) et, depuis le décret de 1918, celle de la réforme de l’alphabet tant regrettée par Krzyzanowski, amoureux des lettres perdues, des signes livrés peut-être à une société secrète comme il en existe dans son œuvre. Des artistes et des poètes d’avant-garde marquent cet espace en mettant au service du soviétisme des principes et des techniques exposées dès les années 1908-1911 en Russie : détournement du langage, dérapage graphique, variation des dimensions des lettres groupées en fonction de leur impact visuel [42] et de leur effet attractif. Le texte y est une image globale que le lecteur est confronté à « regarder ». Mais les images y sont aussi conçues comme des agrégations de mots et de lettres. D’aucuns voient dans les expérimentations d’une textualité non-linéaire et la lecture en « image globale » les premières manifestations de l’hypertexte numérique [43].

). Les arts typographiques soviétiques – avec leurs mots qui épousent le mouvement des images pour s’affranchir de leurs fonctions, et les images qui se plient à l’expressivité des lettres – occupent en peu de temps l’espace moscovite où vit l’écrivain. On n’a pas idée à quel point, au-delà de la prolifération des images, cet art libère dans l’espace public des messages, des slogans, des mots d’ordre destinés à reconfigurer l’espace et le temps. L’époque, il faut le dire, est aussi celle d’une alphabétisation massive (« la liquidation de l’analphabétisme » décrétée par Lénine) et, depuis le décret de 1918, celle de la réforme de l’alphabet tant regrettée par Krzyzanowski, amoureux des lettres perdues, des signes livrés peut-être à une société secrète comme il en existe dans son œuvre. Des artistes et des poètes d’avant-garde marquent cet espace en mettant au service du soviétisme des principes et des techniques exposées dès les années 1908-1911 en Russie : détournement du langage, dérapage graphique, variation des dimensions des lettres groupées en fonction de leur impact visuel [42] et de leur effet attractif. Le texte y est une image globale que le lecteur est confronté à « regarder ». Mais les images y sont aussi conçues comme des agrégations de mots et de lettres. D’aucuns voient dans les expérimentations d’une textualité non-linéaire et la lecture en « image globale » les premières manifestations de l’hypertexte numérique [43].

Krzyzanowski ne participe pas à la révolution graphique de son époque. Il ne fait pas de calligrammes, la matérialité de ses écrits étant on ne peut plus linéaire. Pas de jeux d’espace ni de révolte typographique qui ne passent, chez lui, par la diégèse. L’affranchissement des conventions typographiques si cher aux Suprématistes et aux constructivistes (fig. 16  ) comme à Dada, l’engouement de l’époque pour les obliques, les rotations de lettres, les décalages et les dimensions variables des caractères se trouvent thématisés chez Krzyzanowski, pris dans les rets d’un récit ou d’une vision que la fiction prend à sa charge. Il ne sont jamais graphiquement exposés, mais thématisés jusqu’à l’absurde, poussés au point de bascule d’une dystopie. Par le biais de la fiction, Krzyzanowski produit un hypertexte parodique ou dévoyé.

) comme à Dada, l’engouement de l’époque pour les obliques, les rotations de lettres, les décalages et les dimensions variables des caractères se trouvent thématisés chez Krzyzanowski, pris dans les rets d’un récit ou d’une vision que la fiction prend à sa charge. Il ne sont jamais graphiquement exposés, mais thématisés jusqu’à l’absurde, poussés au point de bascule d’une dystopie. Par le biais de la fiction, Krzyzanowski produit un hypertexte parodique ou dévoyé.

[34] J’emprunte à Philippe Marion le concept de médiativité, qu’il définit ainsi : « […] cette capacité propre de représenter – et de communiquer cette représentation – qu’un média donné possède par définition » (« Propositions pour une médiatique narrative appliquée. Lecture d’un reportage photographique de Paris Match », dans J. Baetens et A. Gonzalez (dir.), Le Roman-photo : actes du colloque de Calacette (Fondation Nœsis), Amsterdam, Rodopi, 1996, p. 161.

[35] S. Krzyzanowski, « Les Enseignes de Moscou » [1925], dans Estampillé Moscou, Op. cit., p. 59. Désormais, les références à ce texte seront désignées par les lettres EM et placées entre parenthèses dans le corps de l’article.

[36] S. Krzyzanowski, « Le Thème étranger » [1929-30], dans Le Thème étranger, Op. cit., p. 43.

[37] S. Krzyzanowski, « Le club des tueurs de lettres » [1926], Le Club des tueurs de lettres, Paris, Verdier, 1993, pp. 142-143.

[38] S. Krzyzanowski, « L’homme qui lit » [1941], dans « Moscou durant la première année de guerre. Essais physiologiques », Estampillé Moscou, Op. cit., pp 109-111.

[39] Cl. Médiavilla, Calligraphie, Imprimerie nationale éditions, 1993, p. 17.

[40] P. Duplan, « O Révolution : Du calligramme à l’OLNI », Textimage, n°3, « A la lettre (XXe siècle) », été 2009 (consultée le 21 août 2018)..

[41] Ibid.

[42] Voir A. Sola, Le Futurisme russe, Paris, PUF, « Ecriture », 1989.

[43] C’est le cas de Pierre Duplan (loc. cit.), mais aussi de F. Siegwart et J.-L. Dusong, Typographie, du plomb au numérique, Dessain et Tolra, 2003; et de Ch. Vandendorpe, Du Papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture, Montréal/Paris, Boréal/Editions de la Découverte, 1999. On se souviendra qu’à l’origine, T. H. Nelson a formulé le terme hypertext afin de désigner une organisation non-linéaire de l’information. Voir aussi G. Vignaux, « L’hypertexte. Qu’est-ce que l’hypertexte. Origines et histoire » (format PDF), Archives Ouvertes, 2003. (consultée le 21 août 2018)..