L’avenir dans le passé. Textes et images

des almanachs populaires en France et

en Italie au XIXe siècle

- Ignazio Veca

_______________________________

Fig. 1. Valentin et Bernard, Carlo Alberto visita

il Lazzaretto di Genova…, 1844

Fig. 2. Portrait de Cavour Conte Camillo, Fig. 3. Portrait de Ricasoli Barone Bettino, Fig. 4. Portrait de Farini Luigi, 1859

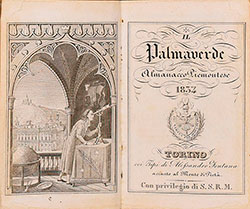

Un almanach entre histoire et prédiction : le Palmaverde (1722-1888)

Cette évolution est bien représentée par le premier cas d’étude. Il s’agit du Palmaverde, un « calendrier » ou « almanach » publié à Turin, dans la péninsule italienne, entre 1722 et 1888. Œuvre de l’éditeur Domenico Amedeo Fontana, le Palmaverde au début ne se distinguait pas des autres calendriers publiés dans le Royaume savoyard : ses dimensions étaient celles d’un livre de poche (10x7 cm au début, 13x8,5 au XIXe siècle) ; il était composé par un pronostic astrologique et par d’autres rubriques (une table chronologique, une liste avec les dates de naissance des souverains et princes européens, la liste des cardinaux et archevêques vivants, la table des jours fériés et l’arrivée et départ de la poste). Par la suite, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, Fontana renforça l’image d’un livret qui se voulait le miroir de la Cour et du gouvernement, avec l’introduction d’informations à caractère pratique : listes de préfectures, etc [10]. Sans doute, cette fonction de guide à la bureaucratie étatique est le reflet du rapport privilégié que la maison Fontana entretenait avec le pouvoir civil. Mais le souci de répondre de façon appropriée aux goûts du public demeure la cause principale des changements dans la forme du livret.

D’autre part, la mémoire du passé prend de plus en plus la place du pronostic astrologique pour le nouvel an. Cela se fait non seulement par les lecteurs eux-mêmes – qui utilisent l’almanach en tant qu’agenda avec des notes économiques et politiques (publiques ou privées) – mais aussi sous la forme de brefs aperçus et rubriques historiques à partir des années 1820. Entre 1828 et 1835, le Palmaverde publia en feuilleton des Cenni istorici (bref historique) sur les événements, l’administration et la mesure scientifique du temps. En 1836 on ajouta à l’almanach le sous-titre « Calendario Storico-Statistico Amministrativo » (Calendrier historico-statistique et administratif). Cette nouvelle fonction – rappeler les événements et les personnages du passé – s’accompagna de l’apparition de nombreuses illustrations dans le texte.

Jusqu’alors limitée à la page de garde, l’image se déploie désormais dans l’ensemble du Palmaverde. Ce sont surtout des portraits des ducs de Savoie et des paysages historiques piémontais. Les reproductions sont tirées à l’eau-forte, sont souvent anonymes, et puisent leurs sujets dans les tendances figuratives de l’époque et dans le goût de l’histoire dynastique ancienne et moderne. C’est le cas de la gravure de Valentin et Bernard, utilisée comme page de garde du Palmaverde en 1845, et ayant pour titre Charles Albert visite le lazaret de Gênes au plus fort de l’épidémie du Choléra (1835) : le roi du Piémont se posait en tant que souverain caritatif tout en rappelant le Napoléon thaumaturge du Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa (1804) d’Antoine-Jean Gros (fig. 1).

Les portraits des grands hommes de la patrie pointèrent leur nez dans les années suivantes, au fur et à mesure que l’unification italienne s’achevait. En 1860, parurent les portraits – réalisés par la lithographie des frères Doyen – de Camillo Benso comte de Cavour, de Luigi Carlo Farini, alors « dictateur » des Provinces provisoires de l’Emilie, et du baron Bettino Ricasoli, pro-dictateur de la Toscane pendant l’annexion au Royaume d’Italie (fig. 2, 3 et 4). La fonction encomiastique de ces portraits est patente. On perçoit un transfert – temporaire mais significatif – de l’éloge dynastique à l’éloge patriotique, toujours ancré pourtant à une logique de loyauté envers le pouvoir. Mais quelle est la fonction de ces images par rapport à la mesure du temps, qui restait la raison d’être de l’almanach ?

Dans son Discours préliminaire de 1834, le compilateur du Palmaverde affirmait « qu’il est temps désormais de bannir » les « choses astrologiques » [11]. Il regrettait les gens qui attendent encore « avec impatience la publication de leur almanach habituel, afin de savoir au préalable ce qu’il peut arriver dans l’année ; non seulement à propos des phénomènes célestes, du changement des saisons et de la variation journalière de l’atmosphère, mais aussi en ce qui concerne les événements du monde, de guerre et d’événements politiques, et tout ce qui peut réconforter et effrayer les peuples ». La « science de l’avenir » est pour l’auteur une « science vaine, ainsi qu’occulte », car « jamais on ne pourra en aucune manière découvrir les événements du futur » [12]. Cela n’empêchera pas le Palmaverde de publier des pronostics sur les changements saisonniers du climat, car « l’humble lunaire vient d’être consulté tous les jours par la dame et le dandy ». Bien que l’éditeur essaie de rendre son almanach « à la hauteur des temps », il a cru bon de rendre un service à son public en gardant le pronostic sur le cours des saisons, car ces pronostics, « avérés ou non », ont toujours été accueillis favorablement [13].

Dans le Palmaverde de 1834, une gravure anonyme occupe la page de garde (fig. 5) : dans un décor de goût néo-gothique, un astronome examine les étoiles à l’aide d’un télescope, entouré de symboles de la ville de Turin. La longue-vue ou le télescope ont été l’outil de travail, ainsi qu’un attribut iconographique majeur de l’astrologue jusqu’au XVIIIe siècle, avant de devenir le symbole de la nouvelle science astronomique ; dans la tradition iconographique, cet outil devenait souvent une arme brandie par l’astrologue [14]. On verra ensuite quels pourront être les avatars de cette tradition au XIXe siècle. Pour l’instant, notons seulement que la gravure du Palmaverde porte encore les signes des origines astrologiques du pronostic : si l’astronome est entouré des outils techniques modernes, un globe, un compas et une boussole, son vêtement étoilé renvoie aux faiseurs de pronostics de la première époque moderne. Chassé par une longue évolution, l’art de deviner l’avenir réapparait sous des formes déguisées.

[10] L. Braida, « Il Palmaverde: almanacco della corte e della città », C. Arnaldi di Balme (dir.), La Città in tasca. Un secolo di almanacchi Palmaverde dalla collezione di Giuseppe Pichetto, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2011, pp. 11-18.

[11] Il Palmaverde. Almanacco Piemontese, 1834, Torino, coi tipi di Alessandro Fontana, [1833]. p. 7. Le titre complet était le suivant : Il corso delle stelle osservato dal pronostico moderno Palmaverde per l’anno embolismale 1834, dove s’indicano, Le mutazioni dell’aria, il Giornale de’ Santi, le Quarantore, la Nascita dei Sovrani e dei Principi più ragguardevoli, i Magistrati, gl’Impieghi civili ed economici, ed altre particolari Notizie. Les traductions de l’italien au français sont les nôtres.

[12] Il Palmaverde. Calendario Storico-Statistico-Amministrativo 1835, Torino, Coi tipi di Alessandro Fontana, [1834], p. 6.

[13] Il Palmaverde per l’anno bisestile 1844, Torino, Stabilimento Tipografico Fontana, [1843], p. 4.

[14] E. Casali, « L’eloquenza degli astri. Aspetti del paratesto nella letteratura pronosticante astrologica dell’Italia moderna », dans I dintorni del testo. Approcci alle periferie del libro, Atti del convegno internazionale (Roma, 15-17 novembre 2004 - Bologna, 18-19 novembre 2004), Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2005, pp. 485-492 : 491.