L’Emergence de l’écriture d’A. C. Swinburne :

des Préraphaélites à Turner

- Virginie Thomas

_______________________________

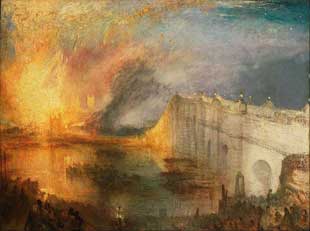

Fig. 3. J. M. W. Turner, The Burning of the Houses of

Parliament, 1835

Fig. 4. J. M. W. Turner, Snow Storm – Steam-Boat off a

Harbour’s Mouth, 1842

« King Ban : a Fragment » apparaît dans la première série de transpositions écrites entre 1857 et 1860 comme un poème arthurien singulier, annonçant déjà l’influence de Turner. La présence de Morris, d’un point de vue thématique et stylistique, y est beaucoup moins sensible que dans les autres poèmes. Swinburne s’inspire directement d’un hypotexte non exploité par Morris : le Lancelot en prose. Le récit permet à l’auteur de revenir sur les origines du héros de Camelot, sur l’enfance, sous la forme de vers blancs épiques. Ce poème peut être considéré comme le texte annonciateur du véritable style swinburnien : « King Ban : a Fragment » ne présente comme lien intertextuel avec la poésie arthurienne de Morris que l’emploi d’archaïsmes. Swinburne s’affranchit de l’influence préraphaélite et trouve son originalité, comme dans la description suivante du feu qui détruit le château du père de Lancelot :

[…] there clomb

A fire that thrust an arm across the air,

Shook a rent skirt of dragging flame, and blanched

The grey flats to such cruel white as shone

Iron against the shadow of the sky

Blurred out with its blind stars […] [14].

[…] ici s’élevait

Un feu qui dressait son bras à travers les airs,

Ravivait une rangée discontinue de flammes à bout de souffle, et projetait

Sur les plaines grises une blancheur aussi cruelle que le fer

Qui resplendit et se détache sur la noirceur du ciel

Condamné à s’effacer avec ses étoiles éblouies […].

Les couleurs vives de l’écriture préraphaélite se dissolvent dans le blanc et le gris ; cette palette de nuances témoigne du goût de Swinburne pour le blanc et ses dégradés, et permet en outre de mettre véritablement en scène, dans une éblouissante personnification, le feu. La virulence des adjectifs et des comparaisons présents dans cet extrait annonce des écrits ultérieurs de l’auteur, « Tristram of Lyonesse » (1882) ou « The Tale of Balen » (1896), dans lesquels la sensibilité de l’auteur au Sublime de la nature est perceptible. L’influence de la peinture de Turner se manifeste, comme dans les citations précédentes, en raison du flou qui domine dans le dernier vers. Et même, il semble que le tableau de Turner, L’Incendie du Parlement de Londres (1835) (fig. 3) soit une source hypopicturale du poème : la violence du feu et le ciel voilé par la fumée dans le texte ne sont pas sans évoquer cette toile dans laquelle le feu est composé d’un subtile mélange de jaune, de rouge, certes, mais aussi de blanc, au cœur de la fournaise comme dans les étincelles projetées faisant de ce tragique ciel londonien une magnifique voute étoilée.

Le génie de Turner exalte les forces de la nature : le feu mais aussi la mer, comme par exemple dans Tempête de neige en mer (1842), (fig. 4). Swinburne crée lui aussi un univers déchaîné, les détails auditifs, scopiques et haptiques fusionnent alors pour témoigner de la violence des phénomènes :

For here the flower of fire, the soft hoar bloom

Of springtide olive-woods, the warm green gloom

Of clouded seas that swell and sound with dawn of doom,

The keen thwart lightning and the wan grey light

Of stormy sunrise crossed and vexed with night,

Flash, loom, and laugh with divers hues in one

From all the curved cliff’s face, till day be done,

Against the sea’s face and the gazing sun (TL 120).

Car ici la fleur du feu et le doux givre s’épanouissent

Sur les oliviers printaniers, les douces ténèbres vertes

Des mers assombries par les nuages qui enflent et résonnent à l’approche de la fin du monde,

L’éclair intense zébrant le ciel, la lumière grise blêmissante

Du lever de soleil orageux contrarié et fâché par la nuit,

Brillent furtivement, poignent à l’horizon et s’amusent à mélanger les couleurs

Sur le visage de la falaise incurvée, jusqu’à ce que le jour ait capitulé,

Défiant la mer et le soleil qui les observent.

Le Sublime de la nature est donné à voir par l’utilisation de couleurs sombres et de lumières fugitives, à l’image de l’éclair qui fend l’obscurité du ciel, évoquant Edmund Burke : « Une lumière qui tantôt apparaît et tantôt s’éclipse, est plus terrible encore que l’obscurité totale ; et, pour peu que les conditions s’y prêtent, certains sons incertains sont plus alarmants qu’un silence total » [15]. Le rythme rapide créé par l’accumulation de verbes monosyllabiques « Flash, loom and laugh » rend sensible l’évanescence des mouvements de lumière qui, mêlée aux couleurs insaisissables trouble et transpose le flou de la peinture de Turner dans la poésie musicale de Swinburne. J. D. Rosenberg confronte ainsi le peintre et le poète :

“Indistinctness is my forte”, Turner retorted to a patron who chided him for vagueness, a fault which modern critics still impute to Turner’s early admirer, Swinburne. Both men practice a highly structured art that has nonetheless freed itself from the canons of conventional representation. No single word in a Swinburne poem quite corresponds to a given thing, just as no single dab of paint on a Turner canvas corresponds to a natural object ; the correspondence is always between the total configuration of nature. The adjective floating freely away from the substantive in a Swinburne poem is equivalent to the blob of pigment that is neither sea nor foam nor sky, but all these, in a Turner painting. Such an art prizes colour over outline, light over form, music over meaning [16].

« Le flou est mon point fort », répliqua Turner à un de ses mécènes qui lui reprochait son imprécision, un défaut que les critiques modernes attribuent à l’admirateur des premiers jours de Turner, Swinburne. Tous les deux pratiquent un art très structuré qui s’est néanmoins libéré des canons de la représentation conventionnelle. Pas un seul mot dans un poème de Swinburne ne correspond à quelque chose de défini, de même qu’aucune touche de peinture sur une toile de Turner ne correspond à un objet naturel ; la correspondance réside toujours dans la configuration totale de la nature. L’adjectif s’éloignant librement du substantif dans un poème de Swinburne est l’équivalent de la tache de peinture qui n’est ni la mer ni l’écume ni le ciel, mais tout cela à la fois, dans une toile de Turner. Un tel art préfère la couleur à la forme, la lumière à la forme, la musique au sens.

Dans le dernier vers de l’extrait du poème, le flou abolit la frontière entre humain et inhumain car les éléments naturels acquièrent une identité anthropomorphe qui leur permet de jouer à la fois le rôle d’acteurs de ce tableau, mais également celui de spectateur de la magnificence naturelle, devenant de la sorte les doubles intradiégétiques du lecteur/spectateur.

Les extraits des transpositions arthuriennes témoignent ainsi de l’influence de Morris, et à travers lui de la Confrérie préraphaélite, sur le jeune Swinburne qui trouve à l’époque un modèle dans ce cercle artistique dont il est proche avant de s’en détacher et le dépasser. Et pourtant, des indices témoignent déjà de l’émergence d’un style plus authentique qui sera plus particulièrement développé dans d’autres œuvres arthuriennes comme « Tristram of Lyonesse » (1882) et « The Tale of Balen » (1896). Appartenant à la maturité artistique de l’auteur, ces œuvres mettent en scène le véritable héros swinburnien, un être au sort tragique qui, cependant, accepte de relever les défis lancés par le destin avec stoïcisme. La grandeur des personnages trouve leur métaphore dans la représentation du Sublime de la nature, que Swinburne emprunte à Turner. Le portrait du jeune poète qui se dessine ici est ainsi celui d’un artiste en quête d’identité faisant entrer les arts en résonance pour célébrer à sa façon l’« ut pictura poesis » d’Horace.

[14] A. C. Swinburne, « King Ban, a Fragment », dans The Complete Works of Algernon Charles Swinburne (vol. 1), Londres, William Heinemann, 1955, p. 385.

[15] E. Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, traduit par B. Saint Girons, Paris, Librairie philosophique, 1998, p. 134.

[16] J. D. Rosenberg, « Swinburne », dans Victorian Studies 11, 1967, p. 149.