Images jésuites entre Europe et Chine :

métissage et traduction

- Andrea Catellani

_______________________________

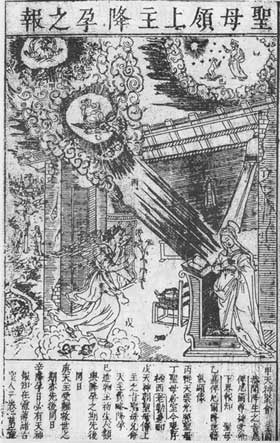

Fig. 2. Anonyme, L’Annonciation, 1637

Du point de vue plastique, la diagonale principale est exploitée pour construire le lien entre les deux pôles, divin et humain, représentés respectivement par Dieu le Père et Marie. La texture du mur postérieur de la maison de Marie est formée par un dessin serré de lignes, qui semblent toutes rimer avec les rayons célestes, et qui dirigent l’attention sur Marie ; baldaquin et rayons forment ensemble un dessin triangulaire, qui pointe à son tour vers la Vierge. Nous trouvons dans cette image une scission fondamentale, typique aussi des Exercices Spirituels d’Ignace. Ignace propose toujours de commencer les méditations et les contemplations des exercices en faisant la « composition de lieu », et donc en imaginant le lieu vide d’une scène à méditer, et, après, les acteurs qui l’occupent [8]. Cette tendance analytique de séparation est présente dans notre image de l’Annonciation : les différentes scènes, identifiées par les lettres, sont autant d’« encadrements virtuels », sorte de « bouchée » d’information à avaler séparément par le lecteur/spectateur. L’image est comme un écheveau à débrouiller, comme ce qui se trouve sur le sol à côté de Marie : un écheveau visuel, que les lettres et l’apparat verbal aident à dévider. De plus, les deux figures de Marie et de l’ange sont projetées au dehors de l’espace réel de leur rencontre, le « cubiculum » (petite chambre) de Marie. Cette scission spatiale sépare donc les acteurs et le remplissage figuratif du lieu où ils se situent. L’effet iconisant de l’image est ici très poussé, grâce au clair-obscur, à la mise en évidence des volumes et à l’attention aux détails ; mais cette surface iconique « bien définie » est comme brisée par la juxtaposition des différentes scènes, et donc par les débrayages temporels, et encore par les distorsions visuelles qui distinguent le lieu et les acteurs. Et la présence même des lettres fait émerger au-dedans de l’icône la surface bidimensionnelle de la page.

L’image est donc fractionnée par l’œil de l’observateur, qui est modalisé par le destinant cognitif incarné dans le texte verbal. Le parcours dessiné par les lettres constitue un réseau topologique mémorisable qui prépare les lieux pour les « annotations » qui suivent, et qui augmentent l’information sur les différentes parties de l’image. Tout ce travail prépare à son tour la méditation écrite qui suit, où les personnages de la scène parlent et interagissent avec le « je » méditant. Ce « je » n’est évidemment pas seulement celui de l’auteur, mais tend à inclure le lecteur ; c’est un « je inclusif ». La rhétorique visuelle s’ouvre donc à la rhétorique verbale. Le point de vue de cette image est totalisant : le méditant voit et imagine tout. Ce point de vue « panoptique » est en réalité un procédé complexe de totalisation et d’accumulation des différents « encadrements virtuels » : le regard domine le tout, mais doit aussi parcourir les détails [9]. L’iconicité est comme « entamée » par l’apparat verbal, qui transfère la cohérence du niveau figuratif visible à la dimension intérieure, à l’œil intérieur qui est capable de compléter la scène, de la rendre vivante.

En Chine : entre copie et transduction

Tout cet apparat, cette « machine à méditer », produit international européen de la fin du XVIe siècle, arrive en Chine ; il est montré à des artistes chinois par les missionnaires, qui demandent de le reproduire. On voit alors se produire ici, dans les différentes œuvres chinoises réalisées à la suite de cette arrivée, l’oscillation entre l’action de simple copie et la tentative de traduction, d’insertion à l’intérieur de son propre système culturel et de ses catégories. Dans un autre ouvrage des missionnaires de l’époque, le Tianzhu jiangsheng chuxuang jingjie (« Explication illustrée de l’Incarnation du Seigneur du Ciel »), écrit par le père Giulio Aleni et publié à Jinjiang en 1637, nous trouvons une série de 56 copies très fidèles des Evangelicae Historiae Imagines. Dans l’image de l’Annonciation (fig. 2), on a substitué le chinois au latin originaire, mais en laissant presque intacts l’image et son apparat, la perspective, le point de fuite, les ombres, les lettres. Evidemment, toute traduction implique des modifications : Bailey [10] souligne par exemple, dans le cas du Tianzhu, l’économie des lignes et l’adoption d’un motif en forme de virgule pour les nuages, deux traits typiquement chinois.

Nous estimons en tout cas que l’Annonciation présente dans le Song nianzhu guicheng (fig. 3) est un exemple beaucoup plus intéressant et abouti d’un certain type d’« inculturation » de la foi, et de rencontre de deux cultures visuelles différentes. L’apparat verbal a disparu. Le genre de l’image a changé : il ne s’agit plus d’une « image-machine » pour méditer longuement, mais d’une image qui présente la scène du mystère à contempler brièvement, au cours de la prière du Rosaire ; cette image est destinée à un public lettré, mais qui connaît peu le Christianisme et sa théologie.

Nous voyons la Vierge, le rayon qui tombe du ciel en suivant la diagonale principale, et l’ange devant elle. Le « cubiculum » est devenu un pavillon, avec des décorations typiquement chinoises qui manifestent le goût pour le dessin, le trait. Un aspect important des configurations thématiques et des valeurs profondes a changé : Marie n’est plus montrée au milieu d’un environnement pauvre, modeste, de travail manuel, mais dans un pavillon assez riche, de haut niveau social, où on voit par exemple une petite table laquée au lieu du prie-Dieu, en syntonie avec l’environnement typique du lecteur modèle, le lettré chinois, et en syntonie aussi avec les attentes de ce lecteur modèle par rapport aux images. Les scènes latérales, comme les lettres de renvoi, ont disparu : à leur place, on trouve un panorama tout à fait cohérent avec le pavillon au centre, et très caractéristique de la peinture de l’époque Ming [11]. Selon les catégories de la peinture chinoise, la position de l’observateur sur la scène est de type shen-yuan, c’est-à-dire avec une perspective en profondeur ; la maison et son toit sont vus d’en haut [12]. Mais au fond de la maison on trouve un autre effet de profondeur, celui du p’ing-yan, la perspective plane : le spectateur dirige presque horizontalement le regard vers le lointain, vers l’infini. Le système de perspective est typiquement chinois, isométrique, sans points de fuite, et donc à son tour comme ouvert à l’infini. Les « encadrements virtuels », les débrayages temporels et spatiaux originaires ont disparu : l’image est unifiée autour de son centre thématique, le point de vue passe de la condition de terme complexe de totalisation et accumulation, propre aux Evangelicae Historiae Imagines, à celle d’un « panoptisme » simple, de l’analyse à une forme de synthèse.

[8] Pour une analyse des Exercices, voir R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971, et P.-A. Fabre., Ignace de Loyola. Le lieu de l’image, Op. cit.

[9] Sur les différents types de point de vue, voir J. Fontanille, Sémiotique et littérature, Paris, PUF, 1999.

[10]G. A. Bailey, Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America, 1542-1773, Toronto, University of Toronto, 2001.

[11] Voir C. Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China, Op. cit.

[12] Sur les catégories de la peinture chinoise, voir en particulier Fr. Cheng, Vide et plein, Paris, Seuil, 1991, pp. 100 et suiv.