La syncope ou le désir d’image

dans la bande dessinée

- Catherine Mao

_______________________________

Fig. 8. F. Neaud, Journal (1), 1996, p. 85

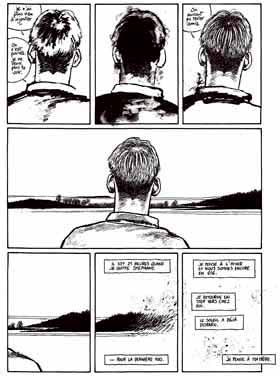

Fig. 9. F. Neaud, Journal (1), 1996, p. 108

Un désir d’image

Ainsi, dans la planche bédéphilique, la case syncopée se présente d’abord comme une anomalie, comme une bizarrerie, qui interpelle et sollicite le lecteur. Au temps du choc succède le temps de la fascination [20], fait des hésitations et des questions du lecteur. Concernant la fresque de Filippo Lippi à Prato [21], Louis Marin parle de syncope comme de quelque chose qui fait question :

Voilà un moment de très forte surdétermination, de condensation et de déplacement qui m’est exhibé comme si la fresque me disait : « Regarde bien et essaie de comprendre » ; c’est une syncope à la fois dans le récit et dans la figure, qui affecte l’énonciation autant que le contenu [22].

Cet événement de lecture suscite de la curiosité : il met le lecteur en alerte et en attente. Or qu’est-ce qu’une attente sinon un désir ? Alors que sa relation platonique avec Stéphane tire à sa fin, Fabrice continue de le dessiner, répétant parfois ses dessins : ceux-ci, presque identiques, ponctuent certaines planches comme un motif musical lancinant [23]. Cette ponctuation accompagne le mouvement de l’œil du lecteur, qui de la page de gauche à la page de droite, de haut en bas, retrouve les traits de Stéphane. Remarquons d’ailleurs que son visage occupe les mêmes coordonnées (en bas et à droite de la planche) dans les pages 84 et 86 : le lecteur, en tournant la page, est saisi par un effet de ritournelle. Or, au beau milieu de ce jeu de rebond, le dessinateur syncope la narration : une case blanche vient s’introduire à droite de la bande centrale de la page 85 (fig. 8). A cet endroit stratégique, elle exprime clairement l’absence : « Tout ce que je peux dire sur la force des hommes n’est rien… quand Stéphane n’est pas là. » Qu’est-ce que cette syncope sinon le désir de retour : retour de Stéphane et retour du dessin de Stéphane, à l’identique, à l’infini. Infini parce que la case blanche est porteuse de virtualité : elle porte en elle le souvenir de l’image qui précède et l’anticipation de celle qui suit. Elle prend alors le sens de « symptôme », défini par Georges Didi-Huberman dans Devant l’image. Ce dernier prend pour exemple le blanc de Fra Angelico : il n’est pas visible au sens d’un objet que l’on montre ; il n’est pas invisible non plus puisqu’on ne voit pas rien ; en tant que matière, il est visuel, plus encore virtuel. C’est en cela qu’il faut l’appeler symptôme, entendu comme un « ensemble ouvert de rapports entre des ensembles de termes, eux-mêmes susceptible d’ouverture » [24] :

[Le symptôme] porte en lui les trois conditions fondamentales d’un repli, d’un retour présenté de ce repli, et d’une équivoque tendue entre le repli et sa présentation : tel serait peut-être son rythme élémentaire [25].

Et ce qui intéresse Didi-Huberman, c’est le « travail d’ouverture – et donc d’effraction, de mise en symptôme – pratiqué dans l’ordre du lisible, et au-delà de lui [26] ».

En trouant la planche, en creusant une béance qui arraisonne le regard, la syncope crée du désir : désir d’image avant tout, qui est au cœur de la bande dessinée. Car qu’est-ce qu’une histoire de BD sinon une histoire qui appelle l’émergence du dessin ? Dans Journal, l’auteur tente de susciter la présence de l’objet de son désir [27]. C’est bien la valeur ontologique de l’image, celle d’une présence-absence notamment formulée par Hans Belting, que l’on retrouve au centre de cette entreprise. Dans Pour une anthropologie des images, l’historien d’art rappelle notamment que l’expérience de la mort a été l’un des moteurs les plus puissants de la production humaine des images. Par définition,

l’image est présente à travers son médium (sinon nous ne pourrions la voir), mais elle renvoie immédiatement à une absence dont elle est l’image [28].

Paradoxalement, ce qui nous est donné à voir, c’est ce qui n’est pas là. C’est à partir d’une absence que Fabrice Neaud a construit son Journal (1). Il nous semble surtout que la séquence, presque cinématographique, d’apparition-disparition de Stéphane, est constitutive de tout l’album (figs. 9 et 10). Celui-ci n’est plus qu’une présence à la fois fantomatique et fantasmagorique. A une impulsion de prolifération, sur la page de gauche, correspond un mouvement inverse de raréfaction à droite. Par un effet de symétrie, le passage d’une planche à l’autre dessine un mouvement de départ. Clairement, Stéphane incarne ici le manque et, plus encore, un horizon d’attente : celui qui doit, qui devrait remplir toujours le cadre. Mais il est déjà loin, son image nous échappe, et c’est en négatif que surviennent les cases qui syncopent la planche. En ensorcelant la vue du lecteur, la case syncopée tente de retarder un instant cette disparition.

[20] Ce temps de questionnement précède encore le temps de la lecture. La syncope joue avec le temps : elle le suspend et le fractionne, temps de la surprise, temps de la fascination et temps de la lecture.

[21] Louis Marin s’intéresse en particulier au mur qui vient couper à la fois l’architecture de la scène biblique et la tête de Jean-Baptiste.s

[22] L. Marin, De la représentation, Op. Cit., p. 68.

[23] F. Neaud, Journal (1), Op. Cit., pp. 84, 85 et 86.

[24] G. Didi-Huberman, Devant l’image : question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Les Editions de Minuit, « Collection Critique », 1990, p. 214.

[25] Ibid.

[26] Ibid., p. 29.

[27] Jusqu’à un certain point, Fabrice Neaud compose ici une œuvre autotélique, car il n’a pas d’autre plaisir que celui du dessin et du souvenir.

[28] H. Belting, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, « Le temps des images », 2004, p. 43.