[8] N. Sevcenko, « The Limburg Staurothek and its Relics », Eadem, The Celebration of the Saints in Byzantine Art and Liturgy, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 1-13 (ici p. 8).

[9] C. von Heisterbach, Dialogus miraculorum. Dialog über die Wunder, Turnhout, Brepols, 2009, vol. III, chap. 14, pp. 998-1001.

[10] W. Schmid, « Die Limburger Staurothek und die Kreuzreliquiare in Trier und Mettlach. Zur Rezeption byzantinischer Schatzkunst im Westen » dans K.-G. Beuckers et al. (éd.), Objekte und Eliten in Hildesheim 1130-1250, Regensburg, Schnell & Steiner, 2017, vol. 2, pp. 117-138 [en ligne au format PDF. Consulté le 10 novembre 2022].

[11] H. A. Klein, Byzanz, der Westen und das wahre Kreuz, Op. cit., pp. 115-117.

[12] Saint Pierre et saint Liudwinus sont représentés en relief sur l’intérieur des volets, alors que leur revers est gravé de l’Annonciation et de l’Adoration des mages, réparties sur deux registres.

[13] La relique de la Vraie Croix a été recouverte vers 1400 d’un crucifix en or.

[14] P. Geary, Le Vol des reliques au Moyen Age. Furta sacra, Paris, Aubier, 1993.

[15] Les reliques contenues dans les 30 cavités, aujourd’hui vides, sont inventoriées dans M. Bagnoli, H. A. Klein, C. Griffith Mann, et J. Robinson (éd.), Treasures of Heaven. Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe, Yale University Press, 2010, n° 49 (notice H. A. Klein).

[16] G. Toussaint, « Von Jerusalem nach Cleveland. Ein Tafelreliquiar von 1214 und seine Reliquien aus der Limburger Staurothek » dans N. Jaspert et S. Tebruck (éd.), Die Kreuzugsbewegung im römisch-deutschen Reich (11.-13. Jahrhundert), Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2016, pp. 269-283.

[17] V. Debiais et E. Gerstman, « Au-delà des sens, l’abstraction » Convivium, vol. 8, n° 1, 2021, pp. 28-52.

Le tableau-reliquaire,

un dispositif à transformations

- Brigitte Roux

_______________________________

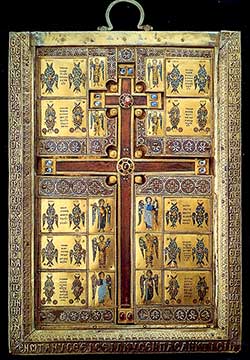

Fig. 1b. Staurothèque de Limburg, 968/985

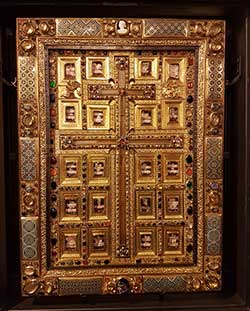

Fig. 2. Tableau-reliquaire de la Vraie Croix, v. 1220

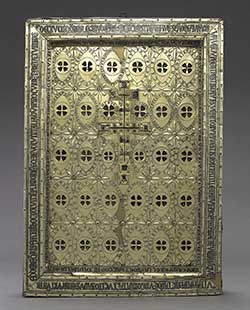

Fig. 3. Triptyque-reliquaire de la Vraie Croix, v. 1230

L’intérieur découvre une croix à double traverse qui contient les fragments de la Vraie Croix, dissimulés sous la pierre précieuse centrale (fig. 1b). Une série de petits panneaux émaillés complètent l’ensemble. Des anges isolés bordent l’axe vertical de la croix, tandis que dix paires de chérubins et séraphins occupent le reste de la surface. Derrière ces petits panneaux émaillés sont conservées dix autres reliques, qui sont identifiées par les inscriptions placées sur les portes de chaque compartiment. Il s’agit des reliques de la Passion, de la Vierge et de saint Jean-Baptiste, provenant toutes du trésor impérial de Constantinople. La staurothèque de Limburg se présente comme une collection-miniature, comme le modèle réduit du trésor impérial. La croix centrale est amovible et semble avoir été emmenée en procession, notamment dans les campagnes militaires, pour protéger l’armée impériale contre ses ennemis [8]. Quant aux petites reliques, elles pouvaient elles aussi être sorties de leur cellule respective en actionnant le petit bouton fixé sur chacune des petites portes. Dans le Dialogue des miracles (1219-1223), le cistercien Césaire de Heisterbach rapporte par exemple qu’un prêtre guérit une sœur possédée en lui posant sur la tête le sachet contenant une épine de la couronne du Christ qu’il avait extraite de ce tableau en or : « clericus honestus illum probare, saccellum spinarum Dominicae coronae de tabula aurea, ea nesciente, tollens, et manu clausa super caput obsessae tenens » [9]. Ce témoignage relatif à un usage non liturgique est exceptionnel et nous renseigne sur une utilisation concrète et pratique des reliques, en particulier à des fins de guérison, rappelant que les reliquaires sont bien plus que des objets à contempler, ce sont des objets agissants.

L’arrivée de la staurothèque byzantine en Allemagne semble avoir servi de modèle à la réalisation d’au moins deux autres tableaux-reliquaires toujours conservés qui l’imitent à des degrés divers [10]. De fait, le même Heinrich von Ulmen qui rapporta la staurothèque byzantine au couvent de chanoinesses augustines de Stuben (et aujourd’hui conservée à Limburg), donna d’autres reliques issues du pillage de Constantinople en 1204 à des institutions religieuses situées à proximité. Il offrit notamment un fragment de la Vraie Croix à l’abbaye bénédictine de Saint-Matthias de Trêves qui fit faire, vers 1220, une staurothèque pour la conserver (fig. 2). Impossible de ne pas voir sa parenté formelle et matérielle avec l’exemplaire de Limburg. Pareillement, l’abbaye de Mettlach, sise non loin de Trêves, commanda-t-elle, vers 1230, une staurothèque assez semblable pour abriter elle aussi une parcelle de la Vraie Croix (fig. 3).

Si l’on compare ces trois œuvres orfévrées, on note une certaine variation de leurs dimensions, celles de Trêves (73 x 56 cm) augmentant sensiblement par rapport à son modèle (48 x 35 cm), alors que celles de Mettlach sont légèrement plus petites (38 x 29 cm – état fermé). Objets double face, les revers de ces deux staurothèques de Trêves n’affichent plus la représentation symbolique de l’arbre de vie avec une croix issant des feuilles d’acanthe [11], mais la maiestas domini entourée du symbole des évangélistes, entre deux rangées de saints et de donateurs ecclésiastiques et laïcs. Toutefois, la différence majeure se situe ailleurs. On note la disparition du couvercle à Trêves et son remplacement par des volets à Mettlach, transformant l’objet en un triptyque [12]. Dans les trois cas, des compartiments à reliques encadrent la Vraie Croix. Alors que les logettes de Mettlach s’ouvrent comme à Limburg, ainsi que l’indiquent les petits anneaux fixés à chaque porte [13], celles de la staurothèque de Saint-Matthias sont closes par des opercules de cristal inamovibles, laissant apparentes les reliques enveloppées de tissu avec leurs authentiques respectives. Insaisissables, celles-ci sont présentées comme de purs objets de contemplation, une contemplation favorisée, qui plus est, par l’absence permanente de couvercle. La suppression du couvercle a probablement dicté ce mode d’immobilisation derrière des fenêtres de cristal scellées, afin de garantir leur protection. Rappelons à ce titre que le vol des reliques, comme l’a montré l’étude de Patrick Geary sur les furta sacra [14], constitue une pratique très courante au cours de la période médiévale. Outre la mise en place d’un dispositif de sécurité, l’absence de couvercle annule non seulement la dynamique de transformation – ouvert/fermé – mais aussi le potentiel de révélation à l’œuvre dans les deux autres tableaux-reliquaires que cela soit par le coulissage du couvercle, par l’ouverture des volets ou des petites portes intérieures.

Derrière l’écran

Pour autant les tableaux-reliquaires qui sont dépourvus de couvercle relèvent parfois de la même dialectique visible/invisible en inventant un autre type de dispositif. Prenons le cas de staurothèque de Cleveland (fig. 4), datée de 1214. La longue inscription courant sur les quatre côtés du cadre relate les circonstances rocambolesques de l’arrivée du fragment de la croix à Brindisi. Il est dès lors inséré dans un tableau – tabula/tabella – comme le précise là encore l’inscription : « …cv[m] crvce qve bella sedet hac conte[n]ta tabella / FACTA EST H[A]EC TABULA… ». De format rectangulaire (41,6 x 30,2 cm), le panneau en bois est revêtu d’argent doré et percé d’ouvertures ajourées, réparties régulièrement et symétriquement autour d’une croix à double traverse. Si la forme de la croix parle d’elle-même, les autres cavités quadrilobées ceintes d’une mandorle sont cernées par le nom de la relique qu’elles renferment [15]. L’exacte ressemblance de toutes les logettes (à l’exception des deux situées entre les bras de la croix) et la régularité de leur répartition suppriment à première vue tout effet de hiérarchisation, sauf pour la Vraie Croix qui constitue le point focal de la composition. Toutefois, comme Gia Toussaint l’a montré, si l’on détaille la distribution des particules saintes, celle-ci ne doit rien au hasard : les plus précieuses d’entre elles – soit les reliques christiques et mariales – sont situées dans les rangées supérieures, et celles de la Passion le long de la croix [16]. Toujours selon cette auteure, elles évoqueraient la Crucifixion historique et sa topographie, faisant de ce panneau une image de Jérusalem. Une telle interprétation, si elle est convaincante, nous paraît devoir être nuancée, notamment dans une perspective de la réception. Il s’agit en effet d’une explication savante qui sous-entend que le fidèle (le spectateur) lise, plus qu’il ne contemple, le tableau-reliquaire. Et qu’adviendrait-il du fidèle illettré ? Les reliques, bien que nommées, sont cachées derrière la trame régulière de ce panneau. Les ouvertures demeurent presque impénétrables et suscitent plus immédiatement une « tension de connaissance », non pas par les sens corporels – tels que la vue ou le toucher – qui sont contrariés par le dispositif lui-même, mais une « tension de connaissance par la pensée » comme le suggèrent Vincent Debiais et Elina Gerstmann [17].