Identité iconique. Eustache Deschamps,

figure de l’humaine condition (Le double lay

de fragilité humaine, BnF fr 20020)

- Philippe Maupeu

_______________________________

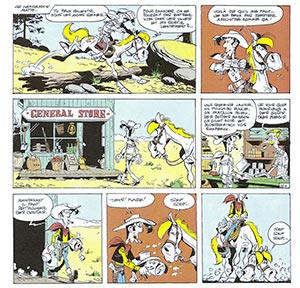

Fig. 1. Morris et R. Goscinny, Le Cavalier blanc, 1975

Fig. 2. P. Remiet, L’auteur remet son ouvrage au roi

Charles VI, 1383

Dans Le Cavalier blanc, album des aventures de Lucky Luke signé par le duo Morris et Goscinny (1975), le héros s’aventure sur un terrain inédit pour lui, où il connaît pour la première fois l’expérience de la peur sous la forme que les comédiens redoutent bien : le trac. Acteur malgré lui dans une troupe itinérante qu’il soupçonne de vols, il échange chaque soir, sur des scènes de fortune, ses couleurs habituelles contre une tenue de théâtre, entièrement blanche. Si cette tenue n’affecte jamais véritablement son identité de personnage, marquée par ses caractéristiques familières (la mèche noire, le mégot aux lèvres, le couple qu’il forme avec Jolly Jumper), elle est perçue par le lecteur comme étrange, atypique, et elle ne saurait être que provisoire : il ne peut « rester accoutré comme ça » (fig. 1). Luke retrouve dans le premier general store venu les couleurs qui participent de son identité iconique : « une chemise jaune, un foulard rouge, un pantalon bleu, des bottes marron, un gilet noir ». Et d’ajouter : « montrez-moi vos chapeaux », chapeau qui ne saurait être que blanc, bien entendu. « Je vois que monsieur a des goûts très précis » lui répond le vendeur. Goscinny, avec une ironie malicieuse, feint de porter sur le compte du personnage et de ses goûts ce qui relève de contraintes purement sémiotiques.

Les couleurs et attributs spécifiques des personnages de bande dessinée garantissent l’identité iconique du personnage en dépit des évolutions stylistiques qui affectent sa physionomie : Lucky Luke quitte progressivement au fil des premiers albums le registre « big foot » des comics américains (le Popeye de E. C. Segar), et Obélix ne cesse de gonfler sous le crayon d’Uderzo. Cette hétérogénéité graphique est renforcée lorsqu’une même série est dessinée par plusieurs dessinateurs différents, en synchronie ou diachronie. La tenue de groom de Spirou n’a plus aucune justification narrative : elle participe du cahier des charges des auteurs qui le font vivre, dans des écritures graphiques aussi différentes que celles de Rob Vel son inventeur en 1938, Franquin, Fournier, Tome et Janry, Chaland ou encore Emile Bravo aujourd’hui.

L’identité iconique du personnage, de sa nécessité, de ses enjeux, et de ses modalités, n’est pas spécifique à la bande dessinée, loin s’en faut : elle concerne tout récit mis en images, indépendamment du médium, fresque, retable, bas-relief, tapisserie ou livre illustré. Elle est particulièrement prégnante au Moyen Age, où les codes iconographiques reposent massivement sur la fonction sémiotique de l’attribut. Cette identité iconique, garantie de la reconnaissance du personnage fictionnel ou légendaire, se complique lorsqu’il s’agit d’un individu réel, et plus encore dans le cas de l’autoportrait. Portrait et autoportrait questionnent non seulement la permanence identitaire de l’individu peint, mais sa conformité au modèle, au référent : sa ressemblance. Dans un petit manuscrit, supervisé par ses soins, du Double lay de fragilité (1383), traduction libre du De misera conditionis humanae de Lotario di Segni (Innocent III) [1], le poète Eustache Deschamps se représente dans une scène conventionnelle de dédicace, remettant son ouvrage au roi Charles VI (fig. 2) [2]. Son « portrait » semble disséminé à travers certaines des miniatures en grisailles qui illustrent ce petit traité moral. C’est le statut de cette ressemblance indécise et incertaine, dans un ouvrage qui n’a rien à proprement parler d’autobiographique, que nous allons interroger ici, après avoir plus largement resitué les modalités et enjeux de l’identité iconique du personnage et de l’auteur dans le manuscrit médiéval.

Identité iconique : la construction du personnage médiéval

L’iconographie médiévale repose sur un système d’identification (des personnes, des lieux, des actions) dans lequel l’attribut assume une fonction primordiale. L’attribut iconographique (objet, lieu réifié (la tour de sainte Barbe), particularité physique) fait entrer les individus dans un jeu de reconnaissance différentielle. Un petit nombre d’attributs permet d’identifier avec une grande économie de moyens un individu parmi un groupe donné (les apôtres par exemple, tels qu’ils figurent dans les ensembles architecturaux et picturaux, porches, tympans ou retables). Narrativement motivé (la scie de Simon ou la croix d’André sont les instruments de leurs martyres, la clé de Pierre la marque de son élection par le Christ), l’attribut manifeste la permanence identitaire du personnage et garantit sa reconnaissance.

L’attribut thématique n’est pas nécessairement un objet (telles les clés de Pierre). Il s’intègre plus ou moins à la figure qu’il détermine, dont il façonne durablement le « portrait » : l’iconographie sacrée pourvoit les personnages de caractéristiques physiques stables qui participent de l’identité du personnage : cheveux frisés et barbe courte de Pierre, longue barbe et calvitie de Paul, menton glabre et chevelure longue de Jean. Ces traits physiques opèrent comme attributs, validés par la tradition. Ils permettent (à la différence des objets, présentés au regard des spectateurs) d’intégrer les personnages au sein de compositions narratives et non seulement dans des présentations statiques (des pourtraits ou pourtraitures [3], au sens médiéval du terme). Les figures répertoriées dans l’iconographie font en effet l’objet d’une identification à la fois thématique (clés de saint Pierre ou nimbe crucifère du Christ) mais également narrative, en tant que sujets et agents d’actions elles-mêmes individuantes (le reniement ou la libération de prison par l’ange du Seigneur pour Pierre). Le principe reste opératoire tout au long du Moyen Age et au-delà. Dans les célèbres fresques de la chapelle Brancacci à Florence, l’identité de Pierre est assurée à la fois par des prédicats narratifs (les épisodes de la geste hagiographique, depuis le paiement du tribut jusqu’à la crucifixion) et thématiques : le saint n’est pas uniquement reconnaissable à sa barbe et ses cheveux légèrement frisés mais également à la toge jaune passée sur une robe bleue dont l’ont revêtu les peintres qui se sont succédé, Masolino, Masaccio et Filippino Lippi (l’identité iconique résiste à l’hétérogénéité stylistique, selon le principe de l’écriture sérielle que nous évoquions plus haut à propos de la bande dessinée).

La question de l’identité iconique des personnages est plus aiguë encore lorsque les peintres s’attellent à l’illustration de textes nouveaux, pour lesquels il s’agit d’inventer une iconographie inédite. Les travaux de Michel Pastoureau et de Laurent Hablot ont montré comment l’héraldique avait été un vecteur identitaire efficace des personnages de fiction, et notamment des chevaliers du cycle du Graal [4]. Néanmoins, cette caractérisation héraldique a tardé à s’imposer et elle ne présente pas de caractère systématique. Plus qu’un armorial stable des personnages de fiction, l’héraldique est le lieu d’une instabilité féconde et d’une remise en jeu des assignations et prétentions identitaires : elle permet, comme l’écrit Christine Ferlampin-Archer, « des déplacements, des appropriations, ancrées à la fois dans l’héraldique littéraire et dans l’héraldique réelle » [5]. Ces déplacements peuvent s’apparenter à un « flottement identitaire » qui affecte la désignation des figures, parfois dû à une négligence du peintre : dans certains manuscrits du Lancelot-Graal ou des Continuations de Perceval, Perceval peut arborer successivement et sans raison apparente un écu de pourpre à la croix d’argent (BnF fr 1453, f°26v) ou de gueules aux chevrons d’argent (f°44r). Cette indétermination s’observe encore dans des manuscrits plus tardifs, comme dans le manuscrit BnF fr 761 d’Artus de Bretaigne, roman du XIVe siècle, étudié par Christine Ferlampin-Acher [6], et notamment dans les scènes de joutes.

[1] Le texte et sa traduction sont disponibles dans l’Anthologie des poésies d’Eustache Deschamps éditée par Cl. Dauphant (Paris, Livre de poche, « Lettres gothiques », 2014, pp. 160-261).

[2] Ce manuscrit, BnF fr 20029, est mentionné par O. Delsaux et T. Van Hemelryck dans leur répertoire des manuscrits médiévaux autographes, comme « manuscrit produit sous la supervision de l’auteur » (Les Manuscrits autographes en français au Moyen Age : guide de recherches, Turnhout, Brepols, « Texte, codex et contexte » (15), 2014, p. 77, n. 1).

[3] Sur le terme voir D. Olariu, « Le portrait au Moyen Age tardif », dans J. Baschet et P.-O. Dittmar (dir.), Les Images dans l’occident médiéval, Turnhout, Brepols, « L’atelier du médiéviste » (14), 2015, pp. 471-484. Si le pourtrait, à la différence de l’histoire, parait désigner la présentation, délinée par des contours, d’un personnage ou d’un groupe, il n’en reste pas moins que l’image médiévale est animée par l’intention qui préside à sa représentation, garantie de l’effet « pathétique » qu’elle doit produire sur le spectateur : les ymages vivaces du verger de Déduit dans le Roman de la Rose sont ainsi dues à un artiste qui « mout sot bien paindre et bien portraire » (Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose, éd. J. Dufournet, Paris, GF Flammarion, 1999, v. 163).

[4] Voir M. Pastoureau, « Les armoiries de Perceval », dans C. Girbea, L. Hablot et R. Radulescu (dir.), Marqueurs d’identité dans la littérature médiévale : mettre en signe l’individu et la famille (XIIe – XVe siècles), Turnhout, Brepols, 2014, pp. 25-35.

[5] Ch. Ferlampin-Acher, « L’écu du « petit » Artus de Bretagne : héraldique et réception arthurienne à la fin du Moyen Age », dans Marqueurs d’identité, Op. cit., pp. 93-107 (citation p. 107). L’auteur montre les implications politiques de ces transferts à travers l’exemple du petit Artus de Bretagne, héros d’un roman arthurien tardif, qui s’est vu attribuer dans l’iconographie les armes du roi Arthur : marque d’une « bretonnisation » de la geste arthurienne (p. 103).

[6] Ibid., pp. 96-98.