Images marginales de quelques manuscrits

arrageois : montage et sens

- Myriam White-Le Goff

_______________________________

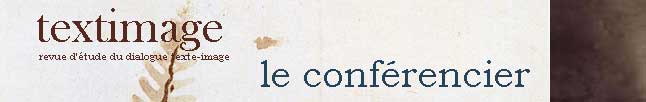

Fig. 22. Missale romanum, XIVe s., Ms 278

Fig. 23. Manuscrit français, XIIIe s., Ms 1043

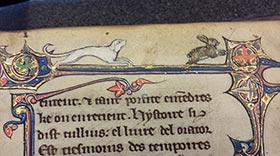

Fig. 24. Biblia Sacra, XIIIe s., Ms 790

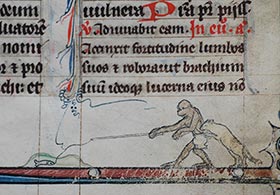

Fig. 25. Biblia sacra, XIIIe s., Ms 561

Fig. 27. Manuscrit latin, XIVe s., Ms 229

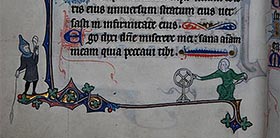

Fig. 29. Breviarium, XIVe s., Ms 725

De fait, les manuscrits arrageois comportent d’assez nombreuses scènes de chasse et quantité d’oiseaux se perchent sur les branchages de leurs bordures. La chasse serait une forme de tribut au goût cynégétique de la clientèle des manuscrits. Le premier folio du manuscrit 278 (fig. 22) présente une scène de chasse, avec un personnage qui corne, qui peut s’inscrire dans un jeu de montages et d’échos internes entre différentes figures de sonneurs dont certaines sont présentes sur le même folio. Une très belle image figure aussi au folio 13r du manuscrit 1043 (fig. 23). Comme pour d’autres motifs, la chasse s’inverse souvent et la proie poursuit le prédateur, comme au folio 149 du manuscrit 790 (fig. 24), peut-être non sans rapport avec le chien de la miniature qui a l’air si apeuré. L’époque apprécie beaucoup le renversement des rapports de force et la victoire du faible sur le fort, sur le modèle de David vainqueur de Goliath. D’activité aristocratique, la chasse prend une coloration mythique et symbolique quand c’est un satyre qui s’y livre à l’encontre d’un cerf à allure christique. C’est une des lectures qu’on peut avoir des images marginales du folio 103r et 46v du manuscrit 561 (figs. 25 et 26  ). Le cerf est également l’image traditionnelle de l’homo viator, chrétien pérégrinant, exilé dans le monde depuis le Psaume 41, en passant par les bestiaires. Il est poursuivi par des chiens de chasse qui sont autant de figures du diable. Une fois encore, le processus de montage fonctionne également au plan de la signification puisque l’image « réaliste » et la production imaginaire se superposent et utilisent au moins en partie les mêmes motifs.

). Le cerf est également l’image traditionnelle de l’homo viator, chrétien pérégrinant, exilé dans le monde depuis le Psaume 41, en passant par les bestiaires. Il est poursuivi par des chiens de chasse qui sont autant de figures du diable. Une fois encore, le processus de montage fonctionne également au plan de la signification puisque l’image « réaliste » et la production imaginaire se superposent et utilisent au moins en partie les mêmes motifs.

Des mots et des images : montages, jeux, décalages

Nous avons observé jusqu’ici comment les images marginales se construisent par association d’éléments hétérogènes, comment elles se font écho au sein du folio, du manuscrit et même d’un manuscrit à l’autre. Nous avons compris comment leur signification joue de ces montages associatifs et n’apparaît pas univoque mais surajoute une lecture à une autre. C’est que, fondamentalement, l’image tient lieu de symptôme et travaille comme le mot d’esprit. Jean Wirth évoque un « recours délibéré au non-sens » [15]. C’est juste. Mais nous préférerons considérer la forme d’absurdité ou de gratuité de certaines images marginales à la lumière de théories de l’image récentes. Ainsi, à la suite de Georges Didi-Huberman, devant l’énigme que constitue souvent l’image marginale, j’en appellerai à sa « valeur de déformation » et au « jeu des ruptures logiques » [16]. Cette idée convient parfaitement à l’analyse des images marginales car, comme le souligne Georges Didi-Huberman, le symptôme se situe entre une approche phénoménologique et une approche sémiologique [17]. C’est à ce croisement que se trouve tout chercheur devant l’image marginale. Nous l’avons vu, entre l’apparence de l’image marginale et sa motivation s’élabore un véritable cheminement analogique et métaphorique à différents degrés, comme dans l’image du folio 655 du manuscrit 229 (fig. 27  ) où un singe pécheur se fait voler sa prise par un renard [18]. L’image devient fixation d’une scène digne d’une fable ou d’un fabliau animalier. Le renard est visiblement dans son rôle de trickster. Mais on ne doit pas exclure une lecture plus morale qui associe le singe à une apparence du démon qui va à la pêche aux âmes, avec une analogie entre pécheur et pêcheur, particulièrement dans un manuscrit religieux. Mais il faut encore se souvenir des métaphores utilisées dans les Arts de mémorisation, dans le contexte monastique, où la pêche est l’action d’organiser et de mémoriser des références pieuses. Cette scène de pêche ferait alors écho aux scènes de chasse au lièvre, par exemple, puisque le lièvre, réputé silencieux, rappelle le rôle du silence dans le rapport au texte médiéval dont la lecture est avant tout orale mais dont la méditation peut se faire dans le silence et/ou la prière. Ainsi l’image devient symptôme non seulement d’un fonctionnement iconographique mais d’un rapport au sens, y compris des textes qu’elle accompagne.

) où un singe pécheur se fait voler sa prise par un renard [18]. L’image devient fixation d’une scène digne d’une fable ou d’un fabliau animalier. Le renard est visiblement dans son rôle de trickster. Mais on ne doit pas exclure une lecture plus morale qui associe le singe à une apparence du démon qui va à la pêche aux âmes, avec une analogie entre pécheur et pêcheur, particulièrement dans un manuscrit religieux. Mais il faut encore se souvenir des métaphores utilisées dans les Arts de mémorisation, dans le contexte monastique, où la pêche est l’action d’organiser et de mémoriser des références pieuses. Cette scène de pêche ferait alors écho aux scènes de chasse au lièvre, par exemple, puisque le lièvre, réputé silencieux, rappelle le rôle du silence dans le rapport au texte médiéval dont la lecture est avant tout orale mais dont la méditation peut se faire dans le silence et/ou la prière. Ainsi l’image devient symptôme non seulement d’un fonctionnement iconographique mais d’un rapport au sens, y compris des textes qu’elle accompagne.

Dans l’univers marginal, nombre de créatures mordent les feuilles d’acanthes ou dévorent les fruits que portent les lianes marginales. Elles sont autant d’images concrètes de l’idée qu’on se faisait de la lecture comme manducation [19], ruminatio du texte, qu’on mâchait et gardait en bouche pour en extraire toute la saveur. Il en va ainsi aux folios 418 et 473 du manuscrit 725 (figs. 28  et 29), par exemple. Le phénomène même de lecture est évoqué explicitement dans les marges, quand des créatures semblent assimilées à des lecteurs. On remarque l’hybride lecteur du folio 188v manuscrit 1043 (fig. 30

et 29), par exemple. Le phénomène même de lecture est évoqué explicitement dans les marges, quand des créatures semblent assimilées à des lecteurs. On remarque l’hybride lecteur du folio 188v manuscrit 1043 (fig. 30  ). C’est encore le cas pour le singe du folio 7 du manuscrit 47 (fig. 31

). C’est encore le cas pour le singe du folio 7 du manuscrit 47 (fig. 31  ). Ces évocations suggèrent une mise en abyme du travail de lecture mais sont également des allusions humoristiques. Jean Wirth rappelle qu’Arras « présente en effet une intense activité poétique dont l’humour est assez comparable » à celui des images marginales [20]. Comme je l’ai déjà montré dans un précédent article [21], la substance même du texte peut être considérée comme un élément du montage de l’image, comme dans l’image d’un vilain qui file au folio 208v du manuscrit 47 (fig. 32) ou dans celle du chevalier qui file du folio 32 (fig. 33

). Ces évocations suggèrent une mise en abyme du travail de lecture mais sont également des allusions humoristiques. Jean Wirth rappelle qu’Arras « présente en effet une intense activité poétique dont l’humour est assez comparable » à celui des images marginales [20]. Comme je l’ai déjà montré dans un précédent article [21], la substance même du texte peut être considérée comme un élément du montage de l’image, comme dans l’image d’un vilain qui file au folio 208v du manuscrit 47 (fig. 32) ou dans celle du chevalier qui file du folio 32 (fig. 33  ) du même manuscrit. Ces deux images peuvent d’abord apparaître énigmatiques puis satiriques : des hommes, présentant des attributs chevaleresques, semblent se livrer à des activités plutôt féminines, ce qui pourrait stigmatiser leur faiblesse, leur manque de courage, voire leur homosexualité. Cela pourrait encore procéder d’un jeu d’inversion, comme nous l’avons déjà souvent constaté dans les marges. Mais ces activités sont en lien indirect avec l’étymologie même de « teste » qui a d’abord désigné les Evangiles en ancien français, à partir de textum, lui-même issu du verbe « tisser », même si on demeure ici au niveau du filage. On sait l’analogie courante entre le travail du texte et le tissage [22]. En ce sens, cette image peut faire sourire mais elle peut aussi entrer dans un questionnement plus large et plus grave concernant les rapports entre clergie et chevalerie, entre ces figures de chevaliers et ceux qui font les textes, entre ceux qui les commanditent et ceux qui les produisent. Quoi qu’il en soit, c’est l’ambivalence de l’image qui ressort avant tout. On ne sait quelle leçon en tirer, si ce n’est celle d’une conception dérisoire des activités et des personnages ainsi mis en relation.

) du même manuscrit. Ces deux images peuvent d’abord apparaître énigmatiques puis satiriques : des hommes, présentant des attributs chevaleresques, semblent se livrer à des activités plutôt féminines, ce qui pourrait stigmatiser leur faiblesse, leur manque de courage, voire leur homosexualité. Cela pourrait encore procéder d’un jeu d’inversion, comme nous l’avons déjà souvent constaté dans les marges. Mais ces activités sont en lien indirect avec l’étymologie même de « teste » qui a d’abord désigné les Evangiles en ancien français, à partir de textum, lui-même issu du verbe « tisser », même si on demeure ici au niveau du filage. On sait l’analogie courante entre le travail du texte et le tissage [22]. En ce sens, cette image peut faire sourire mais elle peut aussi entrer dans un questionnement plus large et plus grave concernant les rapports entre clergie et chevalerie, entre ces figures de chevaliers et ceux qui font les textes, entre ceux qui les commanditent et ceux qui les produisent. Quoi qu’il en soit, c’est l’ambivalence de l’image qui ressort avant tout. On ne sait quelle leçon en tirer, si ce n’est celle d’une conception dérisoire des activités et des personnages ainsi mis en relation.

[15] J. Wirth, Les Marges à drôleries des manuscrits gothiques, op. cit., p. 37 d.

[16] « On se souvient qu’après s’être confronté à l’énigme trop visible des symptômes hystériques, il (Freud) s’engagea dans l’inquiétante et mouvante voie du rêve comme dans la « voie royale qui mène à la connaissance (Kenntnis, et non pas Wissenschaft) de de l’inconscient » (Freud, L’Interprétation des rêves, p. 517). On se souvient que la voie en question devait le ramener à une compréhension plus décisive et nouvelle de la notion de symptôme. Manière décisive et nouvelle de voir : voilà pourquoi il faut s’y arrêter lorsque l’image nous prend au jeu du non-savoir. C’est avec le rêve et c’est avec le symptôme que Freud a brisé la boîte de la représentation. Avec eux qu’il a ouvert, c’est-à-dire déchiré et dégagé, la notion d’image. Loin de comparer le rêve avec un tableau ou avec un dessin figuratif, il insistait au contraire sur sa valeur de déformation (Entstellung) et sur le jeu des ruptures logiques dont le ‘spectacle’ du rêve se trouve si souvent atteint, comme d’une pluie perforante.» (G. Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990, p. 176).

[17] « L’intérêt méthodologique d’exprimer cette notion picturale du pan en termes de symptômes réside avant tout dans le fait que le concept de symptôme, concept à double face, est lui-même à l’exacte limite de deux champs théoriques : un champ d’ordre phénoménologique et un champ d’ordre sémiologique. Or tout le problème d’une théorie de l’art réside dans l’articulation de ces deux champs, ou de ces deux point de vue […] » (Ibid., p. 309).

[18] J’ai déjà présenté et analysé cette image dans mon article intitulé « De quelques marges de manuscrits arrageois : le texte au défi de l’image », art. cit. On y retrouvera également une partie des analyses du début de cette troisième partie.

[19] « L’acte de lire s’accompagne d’un plaisir oral. Le lecteur marmonne, bourdonne, rumine, mâche le texte, lèche sa douceur ; elle l’enivre, il s’en repaît. ‘De même que nous recevons la nourriture par notre bouche, par le pouvoir de l’intelligence nous recevons la nourriture de la sainte lecture. Et (…) de même que nous mâchons la nourriture avec nos dents, par l’exercice de la méditation nous sommes à même de goûter les subtilités du pain de la lecture, qui donne la vie’ (Hugues de saint Victor, Sermon XXI (PL 177, 937 AC)). Quand le lecteur savoure le fruit de sa lecture, il bourdonne comme une abeille. Les voces paginarum sortent de sa bouche en un léger murmure » (O. Boulnois, Au-delà de l’image, Une archéologie du visuel au Moyen Age, Ve-XVIe siècle, Paris, Seuil, « Des Travaux », 2008, p. 99).

[20] J. Wirth, Les Marges à drôleries des manuscrits gothiques, op. cit., p. 90.

[21] Voir mon article, « De quelques marges de manuscrits arrageois : le texte au défi de l’image », art. cit.

[22] « Très tôt, le Moyen Age associe au geste d’écrire tous ceux qu’implique l’artisanat du tisserand, mais aussi du teinturier et du couturier », R. Wolf-Bonvin, Textus. De la tradition latin à l’esthétique du roman médiéval, Le Bel Inconnu, Amadas et Ydoine, Paris, Champion, 1998, p. 11. Sur le lien entre filage et parole, voir aussi S. Ballestra-Puech, Les Parques, Essai sur les figures féminines du destin dans la littérature occidentale, Toulouse, Editions universitaires du Sud, « Etudes littéraires », 1999, p. 165 : « Si les Parques chantent et filent, tissent et écrivent le destin, ce n’est donc pas le fait d’une rencontre fortuite, mais bien parce qu’il existe un lien essentiel entre le fil du destin et la parole qui le révèle. Il s’agit d’une parole efficace, de type magique, qui accompagne le geste des fileuses et lui confère sa dimension fatidique. Ce lien originel entre les deux activités des Parques n’a pas toujours été conservé mais il resurgit sur le mode métaphorique, grâce à la fortune que connaissent les images empruntées au filage et au tissage dans le domaine de la rhétorique ».

![]()