L’image dans L’Invention

de Morel de Jean

Pierre Mourey et d’Adolfo Bioy

Casares :

La « réinvention

de Mourey »

- Émilie Delafosse

_______________________________

Fig. 19. A.

Bioy Casares, L’Invention

de Morel,

1992, couverture

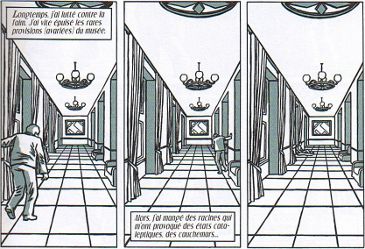

Fig. 20. J.

P. Mourey, L'Invention

de Morel, 2007, p. 21

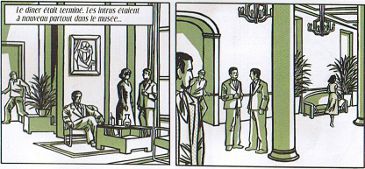

Fig. 21.

J. P. Mourey, L'Invention

de Morel, 2007, p. 21

Ce

système de

répétition iconique, qui culmine dans la

figuration de la

semaine réitérée à

l’infini,

obéit à des fins narratives.

L’altération de

la temporalité, rappelons-le, constitue l’un des

motifs

classiques du fantastique, et la

« verticalité

magique du temps bouclé » [37]

est une

modalité de distorsion temporelle. Après Bioy,

qui innove

en l’associant à une tonalité

scientifique,

c’est au tour de Mourey d’exploiter cet

héritage du

fantastique « traditionnel ».

Insinué dans

un adverbe a priori anodin –

« éternellement »

(25;5) –, le

thème métaphysique du temps circulaire resurgit

lorsque

le protagoniste s’aperçoit que la conversation

entre

Faustine et Morel a déjà eu lieu :

« j’ai fini par comprendre :

leurs actes et leurs

paroles coïncidaient avec ceux d’il y a huit

jours…

L’atroce éternel retour »

(31;9). À

partir de là, les images se répètent

de plus en

plus souvent, et la bande dessinée se nourrit de ces

reprises

qui aboutissent à la semaine récurrente.

Combinées

aux motifs des costumes des personnages principaux, les variations de

la couleur d’accompagnement fournissent des

repères qui

aident le lecteur à identifier chacun des jours de la

« semaine éternelle ».

Enregistrée,

puis projetée par la machine grâce à

l’énergie marémotrice, cette semaine se

condense en

sept vignettes réparties sur deux planches. Un tel

resserrement

implique une forte fragmentation : à chaque jour

revient

une case, des ellipses articulent les éléments de

cette

série hebdomadaire. À ces sept vignettes, le

lecteur peut

revenir sans cesse, pour établir des correspondances, tisser

des

liens avec les autres cases. L’œuvre

entière, en un

sens, converge vers cette

« page-noyau » qui, en

retour, irradie le reste du livre.

La

circularité, dont

s’alimente déjà le roman de Bioy,

sous-tend

l’ensemble de la bande dessinée : le

récit

iconique perd sa linéarité pour se

répéter

à l’infini [38]. La

matérialité graphique

reflète ce procédé en même

temps

qu’elle y contribue : les techniques auxquelles

recourt

ponctuellement Mourey – la photocopie et la

réalisation

numérique des couleurs, des motifs et de certains montages

– concrétisent la thématique de la

reproductibilité, qui traverse toute

l’œuvre. Quant

aux reprises d’images, elles introduisent au cœur

du

récit une deuxième ligne narrative apparemment

dissociée des récitatifs. Parce

qu’elles sont

déjà connues, les images

répétées

semblent libres de s’écarter de ce que

décrit le

texte. Pour autant, certaines des manipulations dont elles font

l’objet à l’occasion de ces

pseudo-répétitions empêchent une

divergence totale.

À ce titre, la variation de la position du justiciable

à

l’intérieur des cases fait sens. Lafon signale

chez Bioy

la nouveauté de « chaque vision de la

"même"

scène par le fugitif, simplement parce qu’il y

ajoute

à chaque fois (…) un nouveau regard, nourri de

ses

expériences (…)

précédentes »

[39].

Dans le roman, ce processus est presque toujours

suggéré – sauf au moment où

le protagoniste

prend conscience de cet « éternel

retour »

qu’il ne comprend pas encore [40] –,

alors que la

bande

dessinée permet sa traduction à

l’image, par les

déplacements du personnage au sein des vignettes figurant

des

scènes identiques.

Chez le

lecteur, le décalage

entre récitatifs et image répétitive

produit une

sensation à rapprocher du concept freudien d’Unheimliche

– l’« inquiétante

étrangeté »,

« cette sorte de

l’effrayant qui se rattache aux choses connues depuis

longtemps,

et de tout temps familières » [41]

–, et du

phénomène de déjà-vu.

L’espèce

de paramnésie dont le lecteur fait

l’expérience en

découvrant de curieuses similitudes entre les planches 25 et

31,

par exemple, renvoie d’ailleurs à la sensation du

narrateur juste avant qu’il ne reconnaisse la conversation

déjà entendue :

« j’ai senti

qu’il se passait quelque chose

d’étrange…

mais sans arriver à savoir quoi » (31;3).

Chez

Mourey, le familier qui inquiète parce qu’il fait

retour,

ce sont les scènes que le protagoniste a

déjà

observées, les images que le lecteur a

déjà

regardées. Manifestation de

l’inquiétante

étrangeté, l’impression de

déjà-vu

née de la répétition graphique

s’avère très troublante. De fait, cette

paramnésie est propre à la lecture de la bande

dessinée : elle résulte d’un

processus de

transposition fondé sur des moyens iconiques sans

équivalent dans le roman. D’où

l’insistance

de Mourey sur le « travail de

réécriture »

particulièrement

« poussé » dans la

seconde partie de

l’ouvrage, puisqu’« il a fallu

réinventer

et développer des séquences (…)

seulement

suggérées dans le roman »

[42].

À

travers cette forme originale

d’« extension » du

texte de Bioy [43]

– il s’agit, à l’image,

d’ajouter des

épisodes déjà

narrés –, on perçoit

l’influence de L’Année

dernière à Marienbad,

où la répétition de certaines

scènes

suggère que le présent n’est que

l’infinie

reproduction du passé.

« Arrivé au terme de la

lecture de ce livre, le lecteur peut alors repartir dans

l’île inquiétante

(…) : il

possède maintenant quelques indices pour

s’orienter dans

le dédale des images et des mots » [44].

En guise de

clôture à la postface où Mourey

dévoile la

mécanique de son livre, cette invitation relaie le motif de

l’éternel retour. Si les reprises

d’images

suggèrent déjà une lecture non

linéaire,

faite d’aller-retour (à partir de la page-noyau,

notamment), la postface appelle la relecture – sans

fin ?

– de la bande dessinée.

L’essentiel

de la

transposition intermédiale se joue donc dans le

mécanisme

répétition/variation.

Décliné à

différents niveaux, il est à l’origine

de

l’inquiétante étrangeté qui

caractérise le fantastique de Mourey. Or, si dans la bande

dessinée, l’image se trouve au cœur

d’un tel

mécanisme, c’est parce qu’elle concentre

le

fantastique.

L’image, noyau du fantastique

Pour

Philippe Marion,

« le dessin n’est jamais un simple moyen

de

figuration, quelque chose en lui fait réticence,

aspérité, opacité »

[45].

Avant tout,

la graphiation est « auto-monstration (…)

d’une

identité graphique perceptible dans la

spécificité

subjective d’une empreinte » [46].

C’est sans

doute grâce à sa résistance,

à sa

« texture » que le dessin de

Mourey joue un

rôle qui va bien au-delà de sa fonction narrative

immédiate. Associés à la couleur, le

trait et le

contour présentent certains caractères propices

au

fantastique. « L’histoire a

été

entièrement dessinée au pinceau ;

certaines cases

sont également des montages à partir de

photocopies.

L’ensemble des couleurs et des motifs décoratifs,

ainsi

que quelques montages ont été

réalisés

numériquement », explique Mourey [47].

Agréable et sans fioritures, le trait se combine

à une

alternance de couleurs tendres et froides organisées en

bichromie. Si le duo vert-blanc domine – rappelant la verdeur

de

la couverture de l’édition du roman chez 10/18

(collection

« Domaine étranger »),

illustrée

par un détail d’Attente, de

l’Allemand

Richard Oelze (fig.

19)

–, il se décline aussi en

violet,

bleu et gris. Par le jeu de la bichromie (et le recours au

clair-obscur, dans le travail sur les ombres), le dessin

reflète

d’ailleurs la dualité du fantastique à

tonalité scientifique de L’Invention de

Morel [48].

En optant

pour un trait qui va

à l’essentiel, Mourey fait le choix de la

synthèse

graphique, ce qui ne l’empêche pas de soigner les

décors, naturels ou artificiels. Massive, la

présence de

décors végétaux

particulièrement plaisants

figure l’abondance de la végétation qui

caractérise l’île (fig. 20).

Les

nombreuses

représentations de l’océan (dans les

scènes

de coucher de soleil et de promenade dans les rochers) renvoient

à une insularité qui se prête

parfaitement au

fantastique – « lieu secret et

protégé

hors de l’espace et du temps, l’île est

(…) la

scène la plus propice (…) à tous les

mystères dont le déploiement nourrit le

fantastique », écrit Lafon [49].

Quant

à la

précision apportée à la

représentation de

l’intérieur du musée, elle favorise

l’évocation de l’hôtel

« immense,

luxueux, baroque » de L’Année

dernière à Marienbad. Le couloir sans

fin du dernier strip

de la planche 9, ainsi que les salons garnis de tables basses et de

plantes vertes, notamment, rappellent les décors du film

(figs.

21 et 22).

L’efficacité

narrative

du trait – au sens où le dessin

« ne renvoie

pas à un référent, mais

d’emblée

à un signifié » [50]

– et la

complexité des images ne sont pas incompatibles avec un

certain

lyrisme dans les coups de pinceau. Cette vitalité, cette

expressivité se déploie sans doute surtout

lorsque

« la pression narrative se

relâche » [51],

et que l’image cesse d’être assujettie au

récit. Le dessin de Mourey parvient alors vraiment

à incarner

les personnages, et répond ainsi à un

Robbe-Grillet qui

reprochait au roman de Bioy son excessive abstraction. En cela, la

bande dessinée rend parfaitement justice à une

œuvre qui, d’après Lafon, n’a

rien d’un

« roman

désincarné », d’une

« espèce de froid

théorème fantastique,

de montage et de démontage d’une machinerie

implacable » : « Bien au

contraire, si cette

œuvre est rapidement devenue mythique (…),

c’est

largement autant pour sa thématique amoureuse que pour sa

rigoureuse construction fantastique » [52].

[37]

J. Fabre, Le Miroir de sorcière. Essai sur la

littérature fantastique, Paris, José

Corti, « Rien de commun », 1992,

p. 227.

[38]

Ici, les répétitions narratives correspondent aux

répétitions des événements,

puisque la semaine éternelle a lieu plusieurs fois. Le

récit est donc bien

« singulatif », car ses

répétitions « ne font [que]

répondre (…) aux

répétitions de

l’histoire » (G. Genette, Figures

III, Op. cit., p. 146).

[39]

M. Lafon, « Introduction

générale », dans A. Bioy

Casares, Romans, Op. cit.,

p. IX.

[40]

« Avec lenteur dans ma conscience, mais

très ponctuellement dans la réalité,

les paroles et les mouvements de Faustine et du barbu

coïncidèrent avec leurs paroles et leurs mouvements

d’il y a huit jours » (A. Bioy Casares, L’Invention

de Morel, Op. cit., p. 47).

[41]

S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée,

Paris, Gallimard,

« Idées », 1933, p.

165.

[42]

J. P. Mourey, « Postface », dans

J. P. Mourey et A. Bioy Casares, L’Invention de

Morel, Op. cit.

[43]

« Un premier type (…) serait

l’augmentation par addition massive, que je propose de

baptiser l’extension »

(G. Genette, Palimpsestes, Op. cit.,

p. 364).

[44]

J. P. Mourey, « Postface », dans

J. P. Mourey et A. Bioy Casares, L’Invention de

Morel, Op. cit.

[45]

P. Marion, « Scénario de bande

dessinée. La différence par le

média », Études

littéraires, vol. 26, n° 2,

1993, p. 83.

[46]

P. Marion, Traces en cases, Op. cit.,

p. 36.

[47]

J. P. Mourey, message à É. Delafosse [en ligne],

14/02/11, communication personnelle.

[48]

Julien Védrenne suggère cette correspondance

(« L’Invention de Morel »,

Le Litteraire.com).

[49]

M. Lafon, « L’île et le texte

(Pour une poétique de l’espace dans

l’œuvre d’Adolfo Bioy

Casares) », Questionnement des formes,

questionnement du sens, Montpellier, CERS, 1997, t. II, p.

948.

[50]

Th. Groensteen, Système de la bande

dessinée, Op. cit., p. 192.

[51]

Ibid.

[52]

M. Lafon, « Introduction »

à L’Invention de Morel, dans

A. Bioy Casares, Romans, Op. cit.,

p. 5.