Un monde de l’art où l’on catche :

Grégoire Bouillier vs Sophie Calle

- Marie-Jeanne Zenetti

_______________________________

Fig. 6. La lettre de rupture à M découpée en morceaux

Bien qu’il ne soit jamais nommé, les acteurs du milieu artistique et littéraire parisien n’ignorent pas l’identité du rédacteur de la lettre, qui garde pour sa part le silence pendant près de dix ans, jusqu’à la rentrée littéraire de septembre 2017, quand paraît le premier volume du Dossier M. Ce livre ne semble a priori pas constituer une réponse directe à l’exposition : il est en effet consacré à une histoire d’amour avortée avec une jeune femme désignée par la lettre M et à ses conséquences désastreuses sur la vie du narrateur pendant une période d’une dizaine d’années. Bouillier se situe dans la continuité de son projet autobiographique (le Dossier M est aussi un « dossier G »), qui prend ici une ampleur inédite, passant d’une centaine de pages très denses pour Rapport sur moi à deux volumes de 871 et 869 pages pour le Dossier M, qu’accompagne en outre un site internet où sont publiés des textes annexes, des documents, mais aussi toute une iconographie – dont seules quelques reproductions en noir et blanc figurent dans le second volume [15]. Bouillier multiplie ainsi les supports et les formes, dont la prolifération fait écho à la multiplicité des médiums mis en scène par Calle : on trouve dans le Dossier, entre autres, un roman photo, un enregistrement d’un concert de Miles Davis, une grille de mots croisés, un sondage participatif ou des extraits de films [16].

Dans cette somme, l’histoire avec Sophie Calle, clairement identifiable derrière l’initiale « S » [17], semble occuper une place relativement marginale, dans la mesure où le narrateur quitte S avant de rencontrer véritablement M. Mais une rhétorique insistante présente cette rupture comme un préalable nécessaire à l’histoire avec M. « Rompre avec S » devient ainsi une obsession dont la réalisation est repoussée sur près de 200 pages du premier livre [18] – ce qui est déjà une manière de dialoguer implicitement avec l’exposition, et l’occasion de régler des comptes : avec S, décrite comme possessive et dotée du « tempérament érotique d’une huitre » [19], et, à travers elle, avec tout un milieu parisien, bourgeois, mondain, épris d’art et de mets hors de prix, mais incapable de la moindre conversation [20].

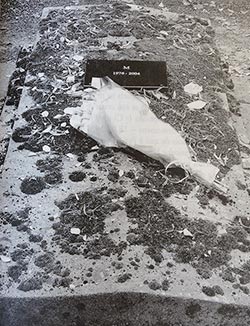

Le dialogue passe aussi, implicitement, par l’interprétation que Bouillier donne de son propre mail, dont les 107 lectures semblaient l’avoir en partie dépossédé. Le Dossier M évoque ainsi non pas une, mais trois lettres de rupture. La première, présentée comme un « mail assassin » initialement destiné à S, n’est pas envoyée, ni donnée à lire [21]. La deuxième, qui correspond au mail exposé par Calle, n’est pas citée et sa réception est relativisée [22] : son auteur juge disproportionnées les réactions qu’elle a suscitées, et se félicite simplement de son efficacité. L’ensemble du discours de Bouillier tend ainsi à affirmer la place accessoire de la relation avec S et le caractère excessif, pour ne pas dire hystérique, des réponses féminines à son mail. Enfin, une troisième lettre de rupture apparaît dans le texte : contrairement aux précédentes, elle ressemble à une lettre d’amour, à ceci près qu’elle est écrite au conditionnel passé. C’est celle que le narrateur envoie à M, et qui a d’abord l’effet inverse de son objectif avoué. Pourtant, cette lettre est ensuite retournée à l’envoyeur sans un mot de la destinataire, découpée en morceaux [23], dans une forme de dissection et de désaveu de son discours qui anticipe littéralement le principe de l’accrochage de Calle (fig. 6).

En ce qui concerne l’exposition proprement dite, une partie du second livre du Dossier M lui est entièrement consacrée [24] : Bouillier raconte comment il a appris l’existence du projet et échangé avec S à son sujet ; il revient sur ses propres réactions, mi-bravaches, mi-horrifiées, sur les propos et les conseils qu’on a pu lui tenir, et pour finir sur sa visite de l’exposition parisienne et sur le dîner qui s’en est suivi, la veille du décrochage [25]. L’expérience est présentée comme pénible [26], mais le narrateur s’efforce de faire bonne figure, et même de retourner la situation à son avantage : alors qu’une des participantes le félicite du courage dont il fait preuve en se présentant à ce repas, il lui retourne le compliment (« c’est moi qui vous trouve très courageuse de vous présenter devant moi » [27]), renvoyant ainsi l’ignominie dont on l’a chargé à la figure des « collaboratrices » [28] de Calle. Le dossier en ligne comprend aussi une « lettre aux 107 », non publiée dans le livre, et qui les remercie ironiquement.

Attestation, identification, participation

La multiplicité des supports et des mediums engagés dans le Dossier M et dans Prenez soin de vous invite à les considérer d’emblée comme des œuvres à géométrie variable, dont les frontières présentent une certaine plasticité : on peut ainsi lire le récit de Bouillier sans les éléments en ligne ou en les incluant ; on peut également choisir de lire ces œuvres ensemble, d’autant que les démarches de Calle et de Bouillier suivent une logique d’expansion du discours, qu’il soit confié à d’autres (dans le cas de l’exposition) ou qu’il prolifère à la première personne (dans le cas du livre). Reste à déterminer ce qu’une telle lecture peut permettre d’éclairer, ce qui suppose d’abord d’élucider les effets de lecture impliqués par ce dispositif, soit sa dimension pragmatique.

Celle-ci comporte aux moins deux aspects complémentaires. D’une part, une dimension narrative et temporelle qui l’apparente à un feuilleton à rebondissements s’étendant sur plus d’une douzaine d’années. Comme pour les séries télévisées, cette durée, que conforte l’épaisseur du Dossier M, donne aux lecteurs/spectateurs l’occasion de s’attacher à des personnages tantôt adorables et tantôt haïssables, crée l’illusion d’une proximité et permet de multiplier les retournements de situations. D’autre part, un effet d’attestation, dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de personnages fictionnels incarnés par des acteurs, mais d’artistes signant leur travail de leur nom. Car, d’un côté comme de l’autre, les faits présentés sont documentés : il y a « dossier », et pièces versées au dossier. Les photographies présentées dans L’Invité mystère fonctionnent sous le régime de la preuve, comme le mail de rupture exposé dans Prenez soin de vous. Le Dossier M explicite cet effet d’attestation en filant la métaphore judiciaire, et en présentant le site internet comme un « cyber-bureau des greffes » [29]. Même si cette rhétorique de la preuve n’exclut aucunement la possibilité d’une falsification, elle participe de l’efficacité du dispositif. Le spectateur ou la spectatrice compatit d’autant plus aux malheurs de Sophie qu’il ou elle sait l’histoire « vraie » – et que de son malheur, celle-ci ne dit pas un mot, sa disparition favorisant en quelque sorte l’identification, à travers le relais des 107 « collaboratrices » [30]. Le lecteur ou la lectrice s’effare des déboires de Grégoire, qui, à l’inverse, ne cache pas ses affects face à la vindicte des furies dont il est la victime.

L’effet d’identification se voit ainsi renforcé par la dimension participative des œuvres : celle de Calle, de façon évidente, qui délègue à d’autres femmes son droit de réponse, dans une démarche que prolongeait, dans l’exposition, la présence d’un livre d’or ; mais aussi celle de Bouillier, que ce soit à travers le recours à l’adresse [31], ou quand il invite ses lectrices, sur son site internet, à lui faire part des raisons qui ont pu les amener à refuser de coucher avec un homme, de façon à enrichir le Dossier M de leurs réponses.

[15] Visiter le site « Le Dossier M » (consulté le 19 mai 2020).

[16] Ce dernier livre témoigne par ailleurs du goût de Grégoire Bouillier pour l’installation artistique sauvage. On en trouve un exemple à la page 63 du second volume, où une photographie vient documenter le passage dans lequel le narrateur rapporte s’être « approprié » une pierre tombale du cimetière du Montparnasse pour l’ériger en monument à M (fig. 5). La démarche n’est pas sans faire écho à la pratique artistique de Sophie Calle, qui associe textes et photographies, à son goût pour les cimetières et les histoires d’amour ratées.

[17] « Car je ne t’ai pas dit, mais S n’était pas n’importe qui./ S était une artiste./ Une grande artiste./ Elle était très célèbre dans le monde l’art contemporain. Très cotée. A l’international aussi./ Et adulée avec ça. Controversée aussi./ Ce qui signifiait que rompre avec S ne serait pas seulement rompre avec elle : ce serait rompre aussi avec ce qu’elle représentait. Ce serait rompre avec son monde. Rompre avec l’art contemporain. Rompre avec la communauté des artistes, avec les célébrités, avec les STARS qui se donnaient rendez-vous chez elle et, sur le papier, cela semblait terriblement excitant » (Le Dossier M, livre 1, Op. cit.,p. 152).

[18] « Rompre avec S !/ Cette pensée me vint alors que je m’échinais à frotter les couches de tartre qui, au fond de la cuvette des vécés, s’étaient tellement accumulés avec le temps qu’on se demandait si la chasse d’eau était encore salubre et si je n’étais pas précisément penché au-dessus de la cuvette des vécés mais récurais à ce moment-là tout à fait autre chose, l’idée est là : d’un coup je sus que je devais rompre avec S (Tu dois rompre avec S !). Le moment était venu. Son sourire talmudique. Ses yeux rieurs. Sa frange agaçante. De ça et du reste j’avais soupé et ne voulais plus. De ça et du reste j’avais soudain horreur et aussi vite les sentiments nous viennent, aussi mystérieusement ils s’en vont et si quelqu’un trouve cela injuste, je suis bien d’accord – mais les sentiments ne sont pas de gauche que je sache (non plus de droite, mais tout le monde le sait déjà)./ Quoi qu’il en soit, c’était fini. Je devais rompre avec S (Tu dois rompre avec S !) et, penché au-dessus de la cuvette des vécés ou dans une génuflexion tout aussi compromettante, j’ai subitement réalisé qu’il me fallait rompre avec S. » (Ibid., p. 131).

[19] Ibid., p. 150.

[20] Ibid. p. 164.

[21] « [I]l s’agissait d’un mail épouvantable. D’un mail assassin. Oui. Assassin. C’est le mot. Je n’en vois pas d’autre. Tellement je tapais fort sur les touches du clavier. Cognais comme si chaque touche était un punching-ball. Etait une aiguille que j’enfonçais jusqu’à la garde dans une poupée de chiffon à l’effigie de S. Tellement je déchiquetais S avec des mots rasoirs et la saccageais de griefs accumulés depuis ma naissance, lui éjaculais par écrit ses quatre vérités et mon cœur était à ce moment-là un lance-flammes, une masse d’arme, un sous-marin atomique, un boa constrictor. […] » (Ibid., p. 261).

[22] « [E]ffaçant le mail que je venais d’écrire (Ctrl A + Suppr), j’en rédigeai aussitôt un autre qui n’avait à voir, d’une tonalité tout à fait différente celui-là […] je tricotai une belle lettre de rupture, dans laquelle j’avançais les raisons qui me poussaient à prendre cette cruelle décision et que ces raisons soient parfaitement artificielles, fallacieuses de bout en bout, m’allait très bien. C’était le mieux que je pouvais inventer dans ma situation » (Ibid., pp. 262-263).

[23] « M me retourna par la poste, scellée dans une enveloppe kraft, ma lettre du 28 novembre déchirée en mille morceaux – non pas déchirée : découpée en mille morceaux avec des ciseaux » (Le Dossier M, livre 2, Op. cit., p. 26).

[24] Il s’agit de la partie XXXII, des pages 611 à 690.

[25] Le Dossier M, livre 2, Op. cit., p. 676.

[26] « Mon mail « était bourré de répétitions gênantes » dont « l’excès d’adjectifs signalait une faillite identitaire » ; il exprimait un véritable « déni de l’altérité » ; on pouvait « douter de ma qualité d’écrivain en raison du caractère factice de mon écriture », de ma « langue figée », « désincarnée », « inhabitée », sans parler de mon « ignorance de la concordance des temps » ; j’étais « égocentrique et narcissique » ; je n’étais pas « généreux » ; je « refusais tout débat contradictoire » et je ne « considérais que le préjudice dont je souffrais » ; « il y avait des chances raisonnables pour que, en tant que soi-disant écrivain, je sois pénalement condamné tant pour escroquerie que pour tromperie, en vertu de l’article L 213-11 de la consommation (passible de 2 ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende) » ; j’étais « un manipulateur séducteur » ; ma « sexualité était anxiolytique » ; j’étais un homme qui « peut mentir les yeux dans les yeux » ; j’étais « orgueilleux » ; « narcissique » ; « égoïste » ; « pervers » et encore « narcissique » ; j’étais « psychologiquement dangereux » ; je devais « avoir une petite cuisine et faire de petits plats […] » (Ibid. , p. 677).

[27] Ibid., p. 685.

[28] « [O]h le doux mot », commente le narrateur (Ibid., p. 667).

[29] « Le Dossier M, c’est un livre en deux volumes et, comme si cela ne suffisait pas, c’est aussi un site. Une sorte de cyber-bureau des greffes, où sont rassemblées un certain de nombre de pièces qui, parce que certaines racontent une histoire sur plusieurs dizaines de pages, d’autres parce qu’il s’agit de son, de photo ou de vidéo, ne pouvaient figurer dans le livre. Pourtant, elles devaient exister quelque part pour que le Dossier soit complet. Les voici donc rassemblées, dans leur ordre d’apparition : d’abord celles du Livre 1, puis celles du Livre 2. A noter que l’une d’elles (la n° 11) propose un petit sondage interactif, que la n° 38 est un roman photo, la n° 28 des mots croisés… De quoi prolonger l’expérience de lecture en reculant les limites de l’objet-livre, lesquelles ne sont pas celles de la littérature » (texte de présentation sur la page d’accueil du site).

[30] On peut souligner le contraste entre, d’un côté, la disparition paradoxale de l’artiste Calle derrière le mot d’introduction et la photographie tronquée qui ouvrent l’exposition et, de l’autre, l’omniprésence du Je et d’une voix narrative identifiée comme celle de Bouillier dans son livre. Reste que ces deux stratégies aboutissent à une esthétique de la prolifération verbale, qu’il s’agisse de la centaine de réponses rendues possibles par le mutisme de l’une, ou de la logorrhée revendiquée de l’autre.

[31] Bouillier joue d’un effet de superposition des référents derrière la deuxième personne, par laquelle le narrateur s’adresse tantôt à lui-même, tantôt à M et tantôt au lecteur ou à la lectrice, l’impliquant ainsi dans son récit.