Pour une littérature autographique :

de la bande dessinée au livre manuscrit

- Hélène Martinelli

_______________________________

Fig. 1. H. de Balzac, La Peau de

chagrin, 1831

Une façon d’historiciser le champ des relations entre texte et images pour interroger les dispositifs consiste à passer par l’histoire des techniques (voire des « techniques de soi » [1]) – celle de l’autographie, en l’occurrence, dérivée de la lithographie rendant accessible la reproduction de la graphie grâce au truchement du papier report. S’intéresser en particulier au geste autographique met l’accent sur la façon dont le trait, qu’il soit graphie du mot ou graphisme du dessin, peut tenir lieu d’« autoportrait » et donner lieu, pour ainsi dire, à des « récits en graphie de soi ». C’est ce que l’étude de la bande dessinée a déjà établi, remontant aux récits en estampes « autographiés » de Rodolphe Töpffer, afin de montrer que le trait individué, un aspect du « paradigme autographique » [2], caractérisant le XIXe siècle selon Philippe Kaenel, perdure dans la « graphiation » [3] définie par Philippe Marion comme signature graphique du créateur de bande dessinée supplantant parfois les enjeux de la narration voire de la représentation.

Plusieurs aspects peuvent retenir notre attention. Le premier concerne l’articulation entre autographie et autobiographie : il s’agira de se demander ce qu’il en est du « bios », non seulement, mais aussi du « pacte » autobiographique, qui n’est plus le même en contexte de littérature illustrée et dessinée. Il faudra aussi s’intéresser à la dialectique établie depuis le début du XIXe siècle entre traces photographiques et autographiques [4], l’une mettant en évidence l’exactitude de la machine et de la physionomie, et l’autre les errances de la main et la liberté de l’expression graphique bien qu’elles soient toutes deux garanties par leur indicialité relative. Ce questionnement a également le mérite de se situer à l’interface entre le public et le privé tant que la technique ne permet pas une reproduction efficace de l’écriture manuscrite. Il permet enfin de mesurer les apports de la théorie actuelle de la bande dessinée dans l’analyse de dispositifs iconotextuels antérieurs, contemporains de l’émergence du genre. Il s’agira donc d’associer les diverses acceptions de l’autographie pour mener une réflexion sur le geste (sinon le pacte) autographique et identifier les résistances de la « galaxie Gutenberg » [5] à l’idée de le laisser entrer en littérature.

Pour ce faire, il faudra tout d’abord suivre l’évolution du « paradigme autographique » du manuscrit autographe à la « graphiation » ; avant de se pencher sur la valorisation du trait (dans l’autoportrait) et de la trace autographique (et non photographique) à partir de Töpffer, réputé inventeur de la bande dessinée ; ce qui permettra d’extrapoler ce cadre théorique mixte aux différentes littératures autographiées publiées au XXe siècle.

De l’autographie à la graphiation

On peut commencer par rappeler les différentes définitions de l’autographie : l’autographe désigne d’abord tout document (lettre, testament) écrit de la main même de son auteur [6] bien que le graphein grec dont il est issu concerne sans distinction l’image et le mot.

Mais l’autographie (« Transfer lithography » en anglais ; « Umdruck » en allemand) renvoie dès 1800 à une technique de reproduction inventée en 1796, en même temps que la lithographie dont elle est un dérivé, par Aloys Senefelder, un Allemand originaire de Prague. Ce procédé réconcilie le texte et l’image après trois-cent-cinquante ans de séparation [7] et, comme le rappelle Michel Melot, il ouvre la voie aux procédés photomécaniques et à tous les moyens de reproduction de l’image jusqu’à la numérisation [8]. L’autographie, que Senefelder considère comme ce qu’il y a de plus important dans sa découverte, permet de dessiner sur du papier report et non sur la pierre lithographique, donc à même son trait, rendu reproductible sans inversion ni intermédiaire (ou plutôt par double inversion neutralisée et sans graveur), ce qui efface la frontière entre graphie intime et publication. Utilisée en France et en Angleterre dès le tout début du XIXe siècle mais dépréciée, car instrumentalisée pour reproduire des brochures, factures et partitions, voire des journaux d’étudiants et des livres bon marché [9], elle est rendue célèbre par Rodolphe Töpffer [10], dessinateur genevois, grâce à ses récits en estampes, dès L’Histoire de Monsieur Jabot, en 1833, et ses « voyages en zigzag » [11]. Thierry Smolderen a montré que le trait libre des récits de Töpffer reprenait la « ligne de beauté » de William Hogarth, non sans se référer au serpentin (modelé) de Lawrence Sterne voire aux volutes des eaux-fortes en relief de William Blake [12], pour en faire un enjeu des récits en images contaminant jusqu’aux ouvrages typographiés de William Morris. Suivant la théorie de la tache du dessinateur Alexander Cozens (1785), le romantisme anglais, et Töpffer avec lui, a bien vu dans ces traces individuelles organiques voire indicielles un embrayeur pour l’introspection graphique [13] et une arme contre les procédés industriels de reproduction.

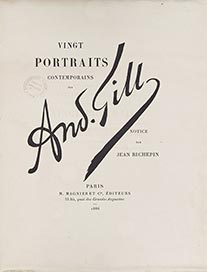

Le terme d’autographe se spécialise ensuite pour ne plus désigner que les signatures, en particulier celles des célébrités, des échantillons d’écriture étant parfois associés à leur portrait dans les dictionnaires et recueils d’autographes du début du siècle [14]. Témoignent de cet engouement dans la littérature et dans les arts, outre les signatures, monogrammes et initiales qui ornent désormais les gravures, les fac-similés de signature que l’on trouve par exemple chez Honoré de Balzac, dans Les Employés (1838), sous l’espèce du paraphe de Gobseck [15], tandis qu’un serpentin sternien réalisé par Tony Johannot orne l’édition originale de La Peau de chagrin en 1831 (fig. 1) [16]. On note de même le devenir-image des signatures démesurées, notamment sur la page de titre des Vingt portraits contemporains d’André Gill (1886) (fig. 2) [17] et dans les œuvres graphiques de Félicien Rops [18]. Au contraire, quoiqu’ils n’en reproduisent pas les graphies, les frères Goncourt en font l’éloge dans la préface de leurs Portraits intimes du XVIIIe s. « d’après les lettres autographes et les documents inédits » (1857) qui selon eux « révèlent la tête et le cœur de l’individu » et sont le « [m]iroir magique où passe l’intention visible, et la pensée nue ! Ce papier taché d’encre, c’est la greffe où est déposée l’âme humaine ! » [19]. Par contiguïté et métonymie, la signature finit donc par tenir lieu sinon du corps, du moins de l’âme du scripteur. L’usage de la signature comme acte d’identité (au moins juridique), a contribué à la lente émergence du sujet, du Moyen Age au XVIe siècle [20] ; et, si Kaenel parle du XIXe comme du « siècle de l’identité autographe » [21], son rôle perdure, malgré le primat de l’empreinte digitale, jusqu’à la « magie sociale » évoquée par Pierre Bourdieu et inhérente à l’effet de griffe – la signature du couturier, en l’occurrence [22].

[1] Les pratique et « technique de soi » relèvent du « façonnement actif », selon les termes de Michel Foucault, « Les techniques de soi » [« Technologies of the Self », cours à l’université du Vermont, oct. 1982, trad. F. Durant-Bogaert, dans L. H. Martin et al., Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, Amherst, University of Massachussetts Press, 1988, pp. 16-49], repris dans Ibid., Dits et Ecrits, 1954-1988, tome IV, Paris, Gallimard, 1994.

[2] Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur (1830-1880). Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, [Paris, Messene, 1996] Genève, Droz, 2004, p. 127.

[3] P. Marion, Traces en cases. Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur, Louvain, Academia, 1993.

[4] Voir D. Méaux et J.-B. Vray, Traces photographiques, traces autobiographiques, Saint-Etienne, Publications de l’université de Saint-Etienne, 2004.

[5] M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy : The Making of Typographic Man, Toronto, University of Toronto Press, 1962.

[6] Voir le Trésor de la Langue Française (consulté le 18 avril 2020).

[7] M. Melot, Livre, Paris, L’œil neuf éditions, 2006, p. 95.

[8] M. Melot, « La sagesse du bibliothécaire face au numérique », conférence du 27 novembre 2012 à Aix-en-Provence, dans le cadre des Métamorphoses numériques du livre III, colloque organisé par l’Agence régionale du Livre Paca, sous la direction d’Alain Giffard (consulté le 18 avril 2020).

[9] Voir Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Op. cit., p. 271. D. Kunzle confirme qu’en Angleterre on s’en sert pour les partitions musicales et livres pour enfants ; J.-M. Herman Hammann a aussi relevé des albums autographiés antérieurs, sans réelle prétention artistique, voir T. Groenteen, M. Töpffer invente la bande dessinée, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2014, p. 75.

[10] Voici la définition que Töpffer lui-même donne de cette technique : « Le lithographe vous livre un bâton d’encre et un papier sur lequel est étendu une couche de colle d’amidon. Vous délayez l’encre, vous y trempez votre plume, vous griffonnez sur ce papier jusqu’à ce que circulaire s’ensuive, puis vous envoyez la page au lithographe. Celui-ci, après l’avoir mouillée au revers, l’applique sur la pierre, lui fait subir une pression, et voici votre circulaire qui a passé du papier sur la pierre. Il ne s’agit plus que de l’y fixer au moyen de la préparation ordinaire, de l’encrer et de l’imprimer à autant d’exemplaires qu’il convient. », dans Courrier de Genève, 2 juillet 1842, à propos de la publication des Essais d’autographie (1842), cité dans Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Op. cit., p. 272. Töpffer s’explique au préalable sur le choix du procédé autographique : « L’autographie a été considérée jusqu’ici comme le plus grossier des procédés de gravure qui se rattachent à l’art lithographique ; on ne l’emploie guère, à cette heure encore, que pour des circulaires sans façon, ou pour des factures de l’épicier du coin. », Ibid.

[11] R. Töpffer, Voyage en zigzag ou excursion d’un pensionnat en vacances dans les cantons de Suisse et sur le revers italien des Alpes, Paris, 1844.

[12] W. Hoffmann, introduction à Ibid., Revue de l’art, n° 44, p. 14. A propos des pages de titre de Blake, Hoffmann se demande : « Blake a-t-il pensé au capital Trim quand il dessina des “scrolls” semblables ? ». Cette référence au serpentin de Sterne est une moquerie à l’égard de l’usage restreint que Hogarth fait de la « line of beauty ». Sur les relations entre Hogarth, Sterne et Töpffer, voir T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée : de William Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2009.

[13] A. Cozens, Nouvelles Méthodes pour stimuler l’invention dans la composition dessinée de paysages originaux (ou Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessinde compositions originales de paysages)a été publié en 1785. Populaires au XIXe siècle, ces recherches sur les possibilités figuratives offertes par un jet de peinture sont reprises par le « tachisme romantique », cf. J. Dürrenmatt, « Dessin et réminiscence. De Stendhal à la bande dessinée autobiographique contemporaine », dans J.-Y. Laurichesse, L’Ombre du souvenir, littérature et réminiscence, du Moyen âge au XXIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 325-343 (p. 333, ici).

[14] On trouve des recueils d’autographes, mais aussi nombreuses revues qui portent ce nom, cf. Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Op. cit., p. 563.

[15] H. de Balzac, Les Employés, La Comédie humaine, Tome VII, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 1063. Selon Jacques Dürrenmatt, Balzac utilise alors l’autographie, voir J. Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 162 (chap. « Graphiation », pp. 159-167).

[16] H. de Balzac, La Peau de chagrin, Paris, C. Gosselin, 1831, page de titre, en ligne sur Gallica (consulté le 18 avril 2020).

[17] A. Gill, Vingt portraits contemporains, Paris, Magnier et Cie, 1886, en ligne sur Gallica (consulté le 18 avril 2020). Cité, comme Félicien Rops, par Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Op. cit., p. 564.

[18] Voir l’autographe démesuré reproduit en couverture de : E. Ramiro (dir.) Félicien Rops. L’Œuvre gravé : Catalogue descriptif et analytique, Paris, Librairie Conquet, 1887.

[19] E. et J. Goncourt, préface à Portraits intimes du XVIIIe siècle. Etudes nouvelles d’après les lettres autographes et les documents inédits, Paris, E. Dentu, 1857.

[20] B. Fraenkel, La Signature. Genèse d’un signe, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1992. Le livre est issu d’une thèse en linguistique soutenue à l’université Paris VII, en 1987.

[21] Ph. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Op. cit., p. 561.

[22] Cité par P. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Ibid., p. 566. Cf. P. Bourdieu et Y. Delsaut, « Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie », Actes de la recherche en sciences sociales, janv. 1975, n° 1, pp. 7-36, cité dans R. Lenoir, « A propos de la signature », Sociétés & Représentations, 1/2008, n° 25, pp. 203-209 (consulté le 18 avril 2020).