Le journal photographique

de Raymond Depardon

- Jonathan Degenève

_______________________________

Fig. 1. R. Depardon, Paris Journal, 2004

Fig. 2. R. Depardon, Paris Journal, 2004

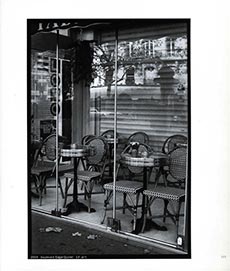

Fig. 3. R. Depardon, 2004, Boulevard Edgar

Quinet, 14e arrt

Fig. 4. R. Depardon, 1977, rue Henri Barbusse,

5e arrt

Fig. 5. R. Depardon, 1997, Maison de la radio Métro

Kennedy Radio-France, 16e arrt — 1997, Ligne RER C,

7e arrt

Raymond Depardon conclut ainsi son Paris Journal (fig. 1) : « Le montage est terminé. Il faut créer d’autres aventures… Ce livre, tout le monde peut le faire. Il suffit de photographier sa vie. Décembre 2003 » [1] (fig. 2). Il s’agira, à partir de cette citation, de poser deux questions. La première se concentrera sur ce qu’il faut entendre par « montage ». La seconde interrogera cette curieuse adresse au lecteur qui passe la main en mettant le journal photographique à la portée de tout le monde.

Photographier sa vie et créer des aventures, ce n’est pas exactement pareil. On aurait même plutôt tendance à croire que ceci s’oppose à cela. Comme s’il voulait justement nous faire sentir la distance entre l’enregistrement et l’invention, Depardon ménage un très grand espace entre la phrase « Il faut créer d’autres aventures » placée tout en haut de la page et la phrase « Il suffit de photographier sa vie » placée tout en bas de la même page. D’ici à là, il y a un saut étonnant et, simultanément, une connexion logique : pour créer d’autres aventures, pour faire un nouveau livre, il suffit de photographier sa vie et d’en monter les images. En regard de cette page, une photographie en noir en blanc, la dernière des 500 que contient Paris Journal, montre la terrasse d’un café du boulevard Edgar-Quinet (fig. 3). Elle a été prise en 2004, c’est-à-dire l’année même de la publication du livre qui commence par un autoportrait datant de 1977 (fig. 4). Là encore, on ne voit pas bien le rapport, entre la photo et le texte cette fois. Avec un peu plus d’attention, on se rend pourtant compte que le livre est maintenant à refermer comme le café l’est déjà. Par ailleurs, quelque chose est en attente des deux côtés : ce sont les chaises et les tables prêtes pour la réouverture et ce sont les images et le montage qu’il nous reste à faire si, nous aussi, nous voulons raconter notre vie. Les visual studies nous ont appris que nous avions tous des images de notre vie : les portraits dessinés ou peints d’antan ; les snapshots et autres selfies d’aujourd’hui. Bien plus, notre mémoire est étroitement liée à ces supports à partir desquels elle se construit, se retrouve, se précise, se complète ou, au contraire, se laisse aller à toutes sortes de divagations. Par conséquent, il me semble que nous n’avons pas vraiment besoin que Depardon nous y pousse pour photographier notre vie. Nous ne jouons certes pas dans la même catégorie. Reste que, comme lui, nous avons des photos de nos voyages, de nos vacances, de nos collègues, de nos amis, de nos enfants, de nos parents, etc. Oui, mais voilà : s’il suffit de photographier sa vie, il faut encore en monter les images pour raconter et, même, créer des aventures.

Cela veut dire que les images de notre vie sont à considérer comme un matériau, un point de départ. Elles peuvent par conséquent être disposées et légendées de telle ou telle manière. Tout dépend, justement, du récit de soi qui s’impose ou se décide. En témoigne le sort que réserve Depardon à certaines photos.

Soit, par exemple, celle de la page 236 de Paris journal. Elle a été prise en 1997. Elle montre un homme dans le métro Kennedy. Il est vu de haut et, sur sa droite, les marches d’un escalator font écho à celles qu’il est en train de descendre. C’est la page de gauche. Sur celle de droite, une photo de Sylvie Peyre sur le quai du RER est assortie d’un commentaire aussi bref que plat : « Sylvie Peyre m’accompagne dans les repérages » (fig. 5). C’est une référence au film Paris de Depardon, sorti en 1998, où Sylvie Peyre est à la fois assistante et actrice. Dans ce cas de figure, c’est moins la légende textuelle que la disposition de trois éléments sur une double page qui fabrique une petite histoire. Difficile, en effet, de ne pas songer au moins un instant que l’homme qui descend les marches est un photographe, voire le photographe Depardon lui-même, puisque l’on sait que cette femme accompagne un homme, puisque cet homme semble avoir un appareil en bandoulière et puisque la direction du regard de cette femme nous ramène directement vers lui. Que se passe-t-il ? Se rejoignent-ils ? Se sont-ils séparés ? Sont-ils vraiment ensemble ? En fait non, puisque les lieux diffèrent, puisqu’elle est nommée tandis qu’il demeure inconnu, puisque leur proximité n’existe nulle part ailleurs que dans le livre. Mais peu importe. Des fils peuvent se tisser aussi bien que se défaire, et il n’en faut pas beaucoup plus pour avoir des amorces de narration que Philippe Marion nomme pour sa part des « incitants narratifs » [2]. J’y reviendrai. Je me borne pour l’instant à constater que dans l’exposition « Traverser » qui a eu lieu en 2017 à la Fondation Henri Cartier-Bresson, Depardon a repris cette photo de l’homme descendant un escalier, mais en la mettant en regard avec la réflexion suivante : « Plutôt que témoin, je me sens davantage passeur. Les témoins sont rarement optimistes pour l’avenir. Moi, je veux passer le relais. Au fond, je suis un passager de mon époque » [3] (fig. 6  ). Depardon se projette donc bien dans cet homme descendant l’escalier, qui n’est probablement pas lui, mais en qui il se reconnaît. On assiste alors, du fait du montage, du fait de la mise en regard de cette image et de ce texte, à une méditation de Depardon sur sa propre condition et sur son propre geste de photographe à la faveur d’une dérivation qui glisse, plus qu’elle n’argumente, de passant à passeur puis à passager. Tout est fait pour rendre instable l’identification : d’une part, la photo n’est jamais désignée explicitement par le texte ; d’autre part, l’auteur parle de lui tout en désancrant son propos. On ne peut plus relier ce qui est dit à un contexte, une action ou des personnes parce que l’auteur ne relate aucun fait. Il n’y a pas même un récit du soi qui suppose un milieu, une évolution, des rencontres. C’est plutôt la description ou, mieux, l’allégorie d’un moi qui cherche à se définir sans se forclore pour autant. L’enjeu n’est plus narratif, il est réflexif.

). Depardon se projette donc bien dans cet homme descendant l’escalier, qui n’est probablement pas lui, mais en qui il se reconnaît. On assiste alors, du fait du montage, du fait de la mise en regard de cette image et de ce texte, à une méditation de Depardon sur sa propre condition et sur son propre geste de photographe à la faveur d’une dérivation qui glisse, plus qu’elle n’argumente, de passant à passeur puis à passager. Tout est fait pour rendre instable l’identification : d’une part, la photo n’est jamais désignée explicitement par le texte ; d’autre part, l’auteur parle de lui tout en désancrant son propos. On ne peut plus relier ce qui est dit à un contexte, une action ou des personnes parce que l’auteur ne relate aucun fait. Il n’y a pas même un récit du soi qui suppose un milieu, une évolution, des rencontres. C’est plutôt la description ou, mieux, l’allégorie d’un moi qui cherche à se définir sans se forclore pour autant. L’enjeu n’est plus narratif, il est réflexif.