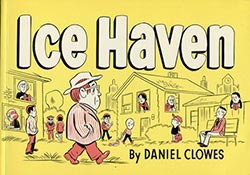

Ice Haven : du comic au graphic novel

- Jan Baetens_______________________________

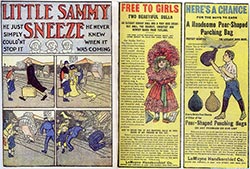

Fig. 1. W. McCay, Le Petit Sammy éternue, 2001

Fig. 2. W. McCay, Little Sammy Sneeze, 1904

Figs. 3 et 4. M. Caniff, Terry et les Pirates, 1936

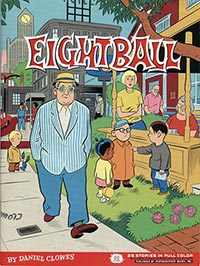

Fig. 5. D. Clowes, Eighball, n° 22, 2002

Si l’on définit le remontage comme l’arrangement second de ce qui a déjà fait l’objet d’un premier montage qui reste, d’une façon ou d’une autre, accessible au public [1], la bande dessinée est sans conteste un média où le remontage se pratique de manière aussi variée que systématique. Trois exemples caractéristiques, choisis à plusieurs moments clé de l’histoire du média au XXe siècle, le démontrent aisément.

Le premier exemple est emprunté à « Little Sammy Sneezes » (« Le Petit Sammy éternue »), un gag-strip de Winsor McCay paraissant dans le New York Herald du 24 juillet 1904 au 9 décembre 1906 (à partir de là, l’auteur consacre l’essentiel de ses efforts à la série de Little Nemo, initiée en 1905). Chaque livraison de cette bande dessinée comique est composée de deux strips de trois cases, où se reproduit invariablement la même micro-catastrophe : une scène de sternutation irrépressible qui provoque dans la dernière case, après cinq cases quasiment immobiles, un chaos imprévu dans le monde bourgeois bien propre et très organisé du gamin (fig. 1) [2]. Mais la livraison du 30 octobre 1904 ne compte que quatre cases (fig. 2), pour une raison bien connue de tous les dessinateurs de l’époque : l’arrivée tardive de quelques annonces payantes exigeait la réduction du nombre de cases habituellement réservées aux divertissements dessinés [3].

Le second exemple, sans doute plus connu du public francophone, date des années 1930, quand Hergé commence à reprendre, puis à retravailler en volume, d’abord en noir et blanc, puis en couleurs [4], les aventures de Tintin d’abord parues dans l’hebdomadaire Le Petit Vingtième [5]. Le Fandom n’étant pas une spécialité américaine, tous les amateurs de Tintin connaissent par cœur les moindres détails des multiples métamorphoses que subit alors le travail d’Hergé, qui adoptera plus tard, dès le lancement du magazine Tintin, un mode de publication en deux temps également riches en effets de remontage. A cet égard, il suffit de penser à la conversion des doubles pages à trois strips allongés du Temple du soleil dans la version magazine de 1946-1948, au format classique des albums aux pages conventionnelles à quatre strips de trois ou quatre cases en moyenne, l’album en question ayant paru en 1949 [6].

Le troisième exemple est typique de la vogue des fac-similés, qui démarre dans les années 1980, voire légèrement plus tôt, au moment où la nouvelle légitimité du média se traduit par des tentatives de rendre de nouveau accessibles les archives et les publications du passé. Dans ce contexte, les éditions Slatkine sortent, sans doute à partir d’un modèle américain, quelques tomes de Terry et les Pirates, une bande dessinée de Milton Caniff créée en 1934 pour le New York Daily News, sous forme de comics trips en noir et blanc (en semaine) et de planches en couleurs (dans les suppléments dominicaux) [7]. Les strips quotidiens reparaissent en format italien, à raison de deux strips par page. A première vue, cette édition s’abstient de tout autre forme de remontage, quand bien même il est évident que la seule reprise hors du contexte original, puis les changements au niveau du péritexte, qui n’est pas toujours traduit ou maintenu, constituent déjà des interventions assez considérables). Mais le désir de respecter la forme originale produit des effets pour le moins perturbants (figs. 3 et 4). Contrairement à Hergé, Caniff n’avait jamais pensé ses strips quotidiens en fonction de leur exploitation ultérieure sous forme d’album, et la réédition, qui maintient toutes les chevilles propres au régime feuilletonesque, entraîne souvent des redites embarrassantes et casse fréquemment le rythme propre à la narration.

Que peut-on apprendre de ces exemples, faciles à multiplier à l’envi ? Quelques observations très simples sautent tout de suite aux yeux, qui affichent d’emblée la grande diversité du phénomène. Il est ainsi des remontages allographes et autographes. Certains remontages sont voulus, voire programmés, d’autres surgissent de manière totalement imprévue. L’opération de remontage peut ou non respecter la forme des unités originales, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas que cette approche finalement descriptive, pour utile qu’on puisse la juger, dissimule l’essentiel, qui dépasse les aspects purement formels pour toucher à des questions proprement théoriques.

En premier lieu, il convient d’insister sur l’importance qualitative de l’opération : le remontage n’est pas quelque chose qui s’ajoute à une œuvre déjà existante, dont il proposerait alors une simple variante; il est au contraire une intervention qui touche au cœur du travail créateur. S’il est, génétiquement parlant, un « supplément », il s’agit d’un supplément au sens derridien du terme [8]. Le remontage engage le socle de la démarche créatrice qu’il reprend, et peu importe ici que le résultat en soit une amélioration ou, au contraire, une dégradation.

Deuxièmement, tous les exemples mettent en lumière à quel point le remontage obéit à des contraintes « externes », en l’occurrence économiques : on remonte une œuvre déjà montée, parce qu’ainsi l’exige l’industrie culturelle de la bande dessinée, toujours soucieuse de transmédialisations. L’intérêt stratégique de la bande dessinée, forme culturelle très sensible aux sollicitations externes, est peut-être de nous rappeler les limites d’une analyse purement formelle ou esthétique [9].

Enfin, le remontage attire inévitablement l’attention sur une dimension absolument capitale de toute œuvre : son rapport au médium, c’est-à-dire au support matériel des signes (en l’occurrence le papier, mais le papier d’un journal n’est pas celui d’un magazine ni celui d’un volume). Certes, on ne peut réduire un média, qui est une pratique sociale, à son médium, qui n’en est qu’une des parties constitutives, mais l’impact d’un médium sur le média devrait faire partie intégrante de toute analyse culturelle [10].

L’exemple que j’aimerais développer ici, est une bande dessinée de Daniel Clowes, Ice Haven (« Port de glace », toponyme renvoyant de manière assez transparente à des noms de ville comme « New Haven » et symbolisant les petites villes de province, condensé de l’« Amérique profonde » non rurale mais déjà de part en part urbaine) [11]. Une première publication, sans autre titre qu’un numéro de fascicule (22), date de 2001, dans Eightball, la collection de volumes bon marché où l’auteur publie régulièrement ses travaux en cours [12]. Le volume broché du même matériau, Ice Haven, paraît d’abord en volume relié, puis en version souple, l’un et l’autre chez Pantheon Books, en 2005 et 2006 respectivement.

Cette œuvre est un bel exemple de remontage. D’emblée, on y retrouve les trois grands principes déjà mentionnés :

1) l’intérêt stratégique de l’opération, dont Clowes profite pour accentuer la discussion sur le graphic novel, en tant que forme « littéraire » de la bande dessinée ;

2) l’intervention de contraintes économiques, tant la prépublication que le remontage sous forme de livre étant une nécessité structurelle aux dessinateurs professionnels aux Etats-Unis [13] ;

3) l’importance du médium, qui change de manière radicale la mise en page de l’œuvre.

La comparaison des deux publications, d’abord dans Eightball (fig. 5), puis de façon indépendante chez Pantheon (fig. 6), permettra d’aborder ces questions de manière un peu moins abstraite et générale.

[1] Cette précision est nécessaire pour empêcher que toute œuvre ne passe pour le résultat d’un remontage « virtuel ». L’idée est tout à fait pensable, mais ouvre sans doute la voie à trop de spéculations vagues ou excessivement subjectives. On se limitera donc explicitement à des cas de remontage où il est possible de comparer l’avant et l’après de l’opération.

[2] L’embourgeoisement, ici bien factice, de la bande dessinée est une des tendances de la production américaine vers 1900, comme le démontre le passage du « Yellow Kid » à « Buster Brown », deux créations de R. F. Outcault.

[3] Pour une analyse plus détaillée et soigneusement contextualisée de cet exemple, voir K. Roeder, Wide Awake in Slumberland. Fantasy, Mass Culture and Modernism in the Art of Winsor McCay, Jackson, Mississippi University Press, 2014, p. 35.

[4] On sait qu’en Belgique la reprise des œuvres feuilletonesques sous forme de livre restera longtemps le privilège du seul Hergé. Ce n’est qu’en 1950 que les éditions du Lombard, qui avaient lancé le journal Tintin en 1946, se lanceront, prudemment du reste, sur ce nouveau marché avec la publication du premier livre d’E. P. Jacobs, La Poursuite fantastique (premier tome de la trilogie du Secret de l’Espadon). Voir Fr. Rivière et Benoît Mouchart, La Damnation d’Edgar P. Jacobs, Paris, Seuil, « Biographie », 2003.

[5] Pour une analyse très fouillée des métamorphoses de l’album sans doute le plus retravaillé d’Hergé, voir la thèse de L. Schuurman, Hergé au pays des îles noires : étude comparée des trois versions d’un album d’Hergé (thèse Lille III, décembre 2009, 1490 p.).

[6] Les éditions Casterman publieront en 1988 une réédition « fac similé », c’est-à-dire en format italien, de la version originale du Temple du soleil.

[7] Au début, les deux séries racontent des histoires indépendantes. Dès août 1936, les strips hebdomadaires et les planches dominicales ne constitueront plus qu’un seul récit. Les quatre volumes des éditions Slatkine, échelonnés entre 1980 et 1982, reprennent uniquement les premiers strips en noir et blanc.

[8] C’est-à-dire le “parergon”, cette marge de l’œuvre qui, tout en étant à l’écart du centre, révèle un fonctionnement essential de la production en question. Voir J. Derrida, La Vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978.

[9] Voir S. Murray, The Adaptation Industry, London, Routledge, 2011 ; J.-L. Jeannelle, « Réadaptation » et « Note sur The Industry Adaptation de Simone Murray », dans « Cinélittérature », Critique, n° 795-796, Marc Cerisuelo et Patrizia Lombardo (dir.), août-septembre 2013, pp. 613-623 et pp. 762-766.

[10] Pour plus de détails sur les rapports entre médium et média, voir Jan Baetens, « Le médium n’est pas soluble dans les médias de masse », Hermès 70 (2014), pp. 40-45.

[11] Il n’est pas interdit de prendre la création de Clowes comme une réponse satirique au grand classique du théâtre américain : Our Town, de Thornton Wilder (1938).

[12] Les éditions Fantagraphics de Seattle ont publié en 2015 un coffret contenant les 18 livraisons déjà parues : D. Clowes, The Complete Eightball 1-18. On sait par ailleurs que Clowes, ou plutôt son éditeur Fantagraphics, est le champion de la réédition permanente des mêmes œuvres sous des formes légèrement différentes (qui sait encore combien il existe d’éditions de Ghost World, par exemple ?). L’édition « complète » d’Eightball ne couvre du reste que les premiers 18 numéros de la série…

[13] Voir Ch. Hatfield, Alternative Comics. An Emerging Literature, Jackson, The University Press of Mississippi, 2005.

![]()