L’héritage des Ambassadeurs

dans l’art contemporain

- Sophie Limare

_______________________________

Fig. 1. H. Holbein, Les Ambassadeurs, 1533

L’anamorphose et la vanité surgissent de façon récurrente dans l’histoire de l’art occidental. Ayant été conjointement mises en scène dans Les Ambassadeurs dès 1533, leur dualité est encore féconde aujourd’hui et l’influence du chef-d’œuvre d’Holbein perdure ainsi dans le champ de l’art contemporain, attestant de l’extrême modernité de ce tableau qui, dès le XVIe siècle, sollicitait une participation active de son spectateur pour délivrer son message.

Jean de Dinteville, âgé de vingt-neuf ans en 1533, est un jeune homme cultivé et fortuné. Envoyé par François 1er à Londres comme ambassadeur auprès d’Henri VIII, il y rencontre Hans Holbein, peintre officiel de la cour d’Angleterre, et lui commande un tableau grandeur nature permettant de l’éterniser et d’embellir la demeure familiale des Dinteville au château de Polisy, près de Troyes (fig. 1).

Holbein, peintre allemand s’étant éloigné de Bâle et de la réforme, est réputé pour son austérité, associée cependant à son goût prononcé pour la méticulosité. Il choisit dans Les Ambassadeurs, de représenter Jean de Dinteville en compagnie de son ami ecclésiastique Georges de Selve. Les deux hommes laissent exceptionnellement le champ libre au centre de la composition et sont appuyés, de part et d’autre, sur une double étagère chargée de divers instruments de mesure et de connaissance. Le psychanalyste Olivier Douville, qui s’est longuement intéressé à ce tableau, souligne que dans cette scène humaniste l’artiste choisit de figurer de façon allégorique « la rencontre de la puissance laïque et ecclésiastique, (…) comme appuyées sur le Savoir » [1].

Jean de Dinteville, à gauche de la composition, est richement vêtu et se tient légèrement en avant : en tant que commanditaire, il est donc mis subtilement en valeur sans léser son pendant religieux. Son bras occulte en partie un globe céleste qui, de façon binaire, renvoie au globe terrestre de l’étagère inférieure. La puissance et l’équilibre de cette composition sont cependant contredits dans certains détails : une corde de la mandoline est cassée, l’une des flûtes dépasse de l’étui, le livre d’arithmétique est ouvert à la page des divisions et le crucifix, symbole de résurrection, est dissimulé quant à lui dans l’angle supérieur gauche de la scène. Au-delà de l’apparente harmonie du tableau, une lecture plus fine rappelle ainsi la difficulté de l’homme de la Renaissance à assumer ses doutes face à la perte de ses certitudes, ébranlées par les théories de Copernic sur l’héliocentrisme. Notre planète n’étant plus considérée comme le centre de l’univers, le Savoir, à l’époque de la Renaissance, instaure une fissure dans la classique interprétation cosmique qui faisait se correspondre le ciel et la terre ; ceci étant symbolisé par la dualité terrestre et céleste de cette étagère chargée de détails dissonants. Olivier Douville précise en outre que

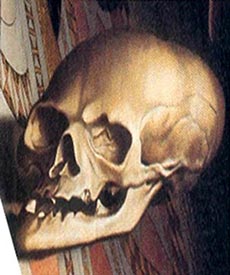

Le désenchantement de la scène est en effet marqué avant tout par cette tache centrale, cet « objet flottant » [3] qui perturbe notre appropriation de l’espace en étant conçu selon le principe de l’anamorphose linéaire. Dans le Dictionnaire mondial des images, Gérard Monnier définit ainsi ce processus dont le premier exemple date de la Renaissance et est attribué à Léonard de Vinci :

Le principe de l’anamorphose permet donc la destruction réversible d’une image en fonction du déplacement de son spectateur : la scène se joue ici en deux actes sur le thème de la mort, comme l’avait analysé Jurgis Baltrusaïtis dans l’observation de cette « perspective dépravée » [5]. Le vide, l’anéantissement, la béance s’associent à l’idée de fin par ce tour de passe-passe : le memento mori, devise de la famille de l’ambassadeur, étant pleinement au centre de cette composition énigmatique (fig. 2). Gérard Monnier apporte de plus un éclairage pertinent sur la synchronisation du sens des vanités et du processus de l’anamorphose :

Hans Holbein a ainsi élaboré une subtile figuration de l’Instant en utilisant le processus de l’anamorphose pour décupler le sens de la vanité à travers l’allégorie de la mort. L’anamorphose, par essence instable, traduit parfaitement cet équilibre temporel intense et fragile. Le temps semble donc figuré ici à l’interface de la vanité, méditation sur le sens de la vie, confrontée à la fugacité de l’éphémère, et de l’anamorphose permettant la mise en scène de l’instant décisif : du kairos. Ce processus binaire, dans son anéantissement et son redressement, induit une relation privilégiée à son spectateur soumis à l’obligation de se déplacer pour comprendre tout en expérimentant phénoménologiquement « la schize entre le voir et le savoir » [7]. L’absence, symbolisée par la tache « à première vue » inexplicable, s’amplifie par le vide du néant révélé par le point de vue décentré. Tout comme le jeu du fort-da permettait à l’enfant observé par Sigmund Freud de maîtriser par l’apparition et la disparition de sa bobine l’absence de sa mère, l’anamorphose nous offre la possibilité d’apprivoiser l’idée de la mort de façon réversible.

Le rapprochement entre vanité et anamorphose a ainsi été inauguré à travers les Ambassadeurs dont l’influence perdure dans le champ de l’art contemporain, témoignant de l’actualité de son message : la mort fait partie de la vie, elle se situe bien dans notre champ de vision mais nous sommes souvent incapables de l’affronter de face. La tache blanche peut alors se coiffer d’un accent circonflexe, et se conformer à la mission de l’œuvre, évoquée par Gérard Wajcman dans L’Objet du siècle : « Tâche de l’œuvre, faire voir, c’est à dire donner à voir par elle-même, au-delà d’elle-même. Ce qui reviendrait à situer ses enjeux dans un nœud obligé de l’art avec un au-delà de l’art » [8].

[1] O. Douville, « D’un au-delà de la métaphore, ou lorsque l’anamorphose brise l’allégorie », Figures de la psychanalyse, 2005/1 n°11, p. 111.

[2] Ibid. p. 120.

[3] Terme employé par Jacques Lacan dans Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse à propos du tableau d’Holbein.

[4] G. Monier, « Anamorphose », Dictionnaire mondial des images, Paris, Nouveau Monde Editions, 2006, p. 46.

[5] J. Baltrušaitis, (1984) Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus, Les perspectives dépravées II, Paris, Flammarion, « Champs arts », 2008, p. 147.

![]()