Actes de visibilité cinématographiques dans

un poème de Paul-Marie Lapointe

- Sylvano Santini

_______________________________

On devine néanmoins que les choses ne sont pas si simples. Le poète ne fait pas que percevoir et décrire des arbres et un paysage, il représente, me dira-t-on, une « scène ». Cette scène pourrait être celle d’un théâtre, celui pathétique des touristes du troisième âge au Mexique, pays où le poète se rendait lui-même à sa retraite pour éviter les hivers rudes du Québec. Le passage « un guanábano amputé de ses branches, dont j’avais vu la saison précédente » suggère assez bien qu’il est un habitué de l’endroit. Il ne faudrait pas songer toutefois à une scène en trompe-l’œil d’un théâtre, ni même à une représentation du genre carte postale. La scène vue dans le poème a le volume et la profondeur de champ nécessaires pour permettre la trajectoire d’un regard. L’œil du poète suit une logique qui épouse la « continuité matérielle des espaces dont le monde réel ne peut faire fi », pour reprendre l’éclairante formule du narrateur de Western. Cette continuité toutefois n’est pas un pur chaos optique, elle donne une unité aux diverses données visuelles. C’est pourquoi la scène est une mise en scène, et qu’elle est donc, avant toutes autres choses, un théâtre du regard.

Qu’est-ce qui me fait penser néanmoins que ce théâtre du regard dans le poème de Lapointe est un acte de visibilité comparable à un effet cinéma ? Il me faut d’abord convenir que le poète n’y cherche pas à simuler la manière dont on regarde réellement un paysage. Si c’était le cas, il y aurait des chances pour que le parcours optique du poème apparaisse complètement désordonné et que les images de la réalité extérieure se succèdent confusément, comme on les voit parfois sur les vidéos étourdissantes d’un touriste qui aurait tourné en images les meilleurs moments de son voyage comme s’il n’avait pas de caméra dans les mains. Le parcours perceptuel dans le poème de Lapointe est trop bien orienté pour nous laisser croire qu’il s’agit d’un acte brut de perception, sans mise en scène. Ce parcours a été manifestement élaboré sur des règles qui ordonnent l’apparition des images de choses, les organisent progressivement en un ensemble cohérent. J’ignore si Lapointe les a choisies délibérément ; je sais cependant qu’elles sont familières avec une expression typique des images cinématographiques. Le cinéma est évidemment une perception en acte pour quelqu’un. Au-delà donc de ce que la caméra capte objectivement et du récit, il est d’abord un théâtre du regard qui amène le spectateur à découvrir les images de choses sous un angle particulier, à une certaine vitesse, selon une progression qui lui permettent de les assimiler sans être pris de vertige. En réglant l’apparition des choses pour quelqu’un en un enchaînement d’images, le cinéma crée chez lui des habitudes qui semblent convenir à sa raison et à sa mémoire graphiques. Or, le parcours optique dans le poème « Arbres par la fenêtre » rappelle, comme je l’ai dit plus tôt, le continuum du plan-séquence, c’est-à-dire un tracé stylisé qui traverse le paysage en un zoom avant si bien gradué dans son effet qu’il nous révèle les choses posément, calmement.

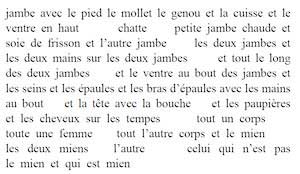

Le théâtre, calme, du regard dans « Arbres par la fenêtre » de Lapointe n’a rien du mouvement énergique de la perception, d’un point de vue agressivement dynamique. Il diverge des images en mouvement de choses en des formes abstraites et fluides produites par un point de vue qui fuit dans le champ d’un œil-caméra se déplaçant à la course. On pourrait dès lors lui opposer le regard plus vigoureux d’un film dont les images d’arbres et de plantes produiraient une impression de gribouillage végétal chez le spectateur, à la manière, peut-être, des effets visuels les plus abstraits de l’impressionnisme ou encore, comme l’ont expérimenté les films Glimpse of The Garden (1945) de l’américaine Marie Menken et Free Fall (1964) du cinéaste québécois Arthur Lipsett. Les images dans les films de Lipsett expriment intensément un regard en mouvement, aussi bien euphorique qu’angoissé qui interroge, tout particulièrement dans son film Very Nice Very Nice (1961), notre rapport aux images à l’époque de la consommation massive du capitalisme tardif. Pour retrouver les formes abstraites et fluides du film de Lipsett chez Paul-Marie Lapointe, il faudrait revenir à son premier recueil d’inspiration surréaliste, Le Vierge incendié, qu’il a publié en 1948 à dix-huit ans, à peine sorti de la fougue de l’adolescence. Le rythme direct et rapide de ses premiers poèmes décompose les corps et les choses en atomes, les juxtapose dans des effets de montage qui pourraient faire penser au fantastique du cinéma des rêves, à une « érotique de l’éclatement » pour reprendre l’expression de l’un de ses commentateurs [13]. En voici un exemple tiré de son premier recueil, Le Vierge incendié [14] :

On retrouve encore, chez lui, en 1965 dans son recueil Pour les âmes, des poèmes dont les images s’enchaînent suivant la rythmique du blues ou encore l’improvisation jazzique. Son rapport à la musique n’est pas seulement esthétique. En faisant écho au discours marxiste de son époque, Lapointe affirmait que la poésie avait une fonction sociale, celle de changer le monde en le faisant entendre et voir autrement, c'est-à-dire en bouleversant, d’une part, les rapports habituels ou les attentes convenues qui en garantissent la régularité et l’ordre et en modifiant, d’autre part, la linéarité des associations ou la vitesse de succession des images qui le représentent.

BLUES

Ainsi

pour la perversité

pour le contrôle du monde le paysage n’a ses arbres et ses

pierres qu’en fonction de l’œil que lui porte la chair

comme la création du monde et sa fin

[…]

planète quelconque au moment où s’inventera ton jazz

une espèce périra

une espèce intelligente décomposée

qui poignarde ses fleurs

une espèce de sous la terre — cimentière de cœurs morts

pays de banlieues sanctuaire pleureur

pays de plaintes et de cris

soyez tristes désespérez de Dieu

***

(la poésie appartient à tous comme la possibilité

d’affronter l’hydre et le trottoir ou l’hébétude

d’aimer l’entourage ou

rien n’est plus beau qu’une fille nous les adorons)

***

peut-être faudra-t-il un jour engraisser la terre d’un bon

cadavre, solution

déplorable, avouons-le, offrant peu de possibilités — c’est

comme l’inventeur du cinéma, il n’a jamais su le

pauvre à quoi pouvaient s’attendre les spectateurs, ni

le pourvoyeur, monsieur le distributeur lui- même —

tout cela est bien farfelu mais rien n’empêche que si on

n’avait pas inventé Joyce et les autres alcools nous l’aurions

fait nous-mêmes, l’homme n’est-il pas créateur,

naturellement ? [15]

On pourrait croire que le théâtre calme du regard dans les derniers poèmes de Lapointe témoigne d’un apaisement du poète, comme si, au crépuscule de la vie, il avait délaissé le rythme compulsif du montage d’images à la Arthur Lipsett pour celui du plan-séquence dont le déroulement imperturbable ne trouble pas la perception. Le poète aurait-il renoncé à révolutionner le monde en ne bouleversant plus notre façon de le voir ? Il faut dire qu’« Arbres par la fenêtre » n’a pas la même force d’évocation, la charge puissamment affective, par exemple, que son poème « Blues ». Cependant, les choses ne sont pas si simples. Ce n’est pas parce qu’on ne brise plus volontairement les schèmes sensori-moteurs de la perception en suscitant, par la force d’évocation du langage, des images mentales qui s’éloignent de celles qui surgissent quotidiennement dans l’esprit et l’imaginaire qu’on devient conformiste par le fait même et ennuyant. Il est vrai que le poème « Arbres par la fenêtre » n’a rien d’extraordinaire, qu’il est somme toute assez banal. On pourrait très bien en conclure l’échec du poème. Mais ce serait, je crois, rater l’idée que cette banalité peut servir d’artifice, celui nécessaire à la production d’un effet recherché.

L’aspect banal du poème ressort du peu de recherche stylistique ou d’effet de rythme, de la pauvreté des sonorités et des images. Le regard scrute simplement et calmement le paysage qui se donne à voir immédiatement par la fenêtre, sans aucune stylisation apparente. Il avance du jardin de l’hôtel à la forêt sauvage, en traversant différentes scènes. Et ce paisible trajet du regard contraste nettement avec la violence qu’il révèle

[13] P. Nepveu, Les Mots à l’écoute. Poésie et silence chez Fernand Ouellette, Gaston Miron et Paul-Marie Lapointe, Sainte Foy, Presses de l’Université Laval, 1979, p. 226.

[14] Le poème qui suit, non titré, apparaît dans P.-M. Lapointe, Le Réel absolu. Poèmes 1948-1965, Montréal, l’Hexagone, 1965, p. 48.

[15] P.-M. Lapointe, « Blues », Pour les âmes, dans Le Réel absolu. Poèmes 1948-1965, op. cit., p. 249 et 257.

![]()