Du mot à l’image. Le verrouillage

des Paines denfer du Grand Kalendrier

et Compost des Bergiers

- Juliette Bourdier

_______________________________

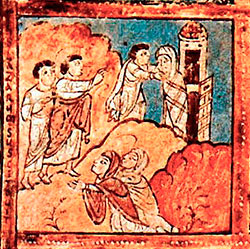

Fig. 1. Evangéliaire de saint Augustin, Italie, 596

Vers le XIIe siècle, accompagnant l’essor des écoles et des universités, apparaît une écriture en langue vulgaire qui se développe au XIIIe alors que la population laïque urbaine s’empare de la lecture comme en témoigne la production florissante de manuscrits laïques en langue vernaculaire. Les ateliers de production de masse prospèrent dans les grands centres urbains, en particulier à partir du XIVe siècle avec la mise à l’écrit de chansons de poètes, fables, épopées antiques, chroniques, ou miroirs, et plus encore avec la diffusion de livres de prières, puisque c’est aussi à cette époque que les laïcs les plus aisés adoptent la lecture silencieuse et individuelle, et invitent dans l’intimité de leur chambre les livres d’heures [1]. Il n’en reste pas moins que la majorité du savoir tient du collectif et de l’oralité ; la lecture à voix haute, et la performance du texte versifié et répétitif participent à la mémorisation et à la transmission du savoir. Le texte se joue et se ressent, il s’entend et se voit, et la complémentarité entre le texte et sa forme performative, qui anime le mot pour le métamorphoser en mémoire, est partie prenante de la construction d’une conscience communautaire qui a marqué profondément de son empreinte les modes d’appréhension des signes, symboles et représentations médiévales. Alors que certains de ces textes laïques se répandent singulièrement, encourageant le transfert de la connaissance qui s’opère de la sphère publique à la sphère privée, ils s’accompagnent d’ornements qui facilitent l’approche du texte selon des codes iconographiques précis leur permettant non seulement de briser la monotonie de l’écriture mais aussi de rivaliser avec l’oralité.

A la fois repères et illustrations, ces ornements s'incorporent au texte, dans le sens qu’ils s’y mélangent mais aussi qu’ils y assument une forme matérielle. En regard de l’écriture, l’iconographie compense en quelque sorte la perte de la performance. Les miniatures des marges se substituent à la musique des textes autrefois chantés, elles sont la voix et définissent par leurs couleurs et leurs thématiques, une tonalité ou un registre langagier, tandis que les lettrines ponctuent l’écriture. Dans les manuscrits les plus travaillés, les scènes historiées, sous forme de lettrines, de médaillon ou de larges encarts qui peuvent occuper une page entière, enrichissent le message et conditionnent la conscience de l’acte de lecture qui devient une activité individuelle, pour ne pas dire individualiste.

Ainsi, il est fréquent que les premières illustrations d’un ouvrage entretiennent l’effet d’immersion entraînant un rapport de mimétisme entre le lecteur et le personnage représenté. On notera par exemple la fonction des représentations d’évangélistes qui amorcent les livres d’heures à usage parisien, dans lesquels Jean, Marc, Mathieu et Luc sont mis en scène absorbés par le geste de lecture-écriture-méditation, entourés de livres médiévaux et intégrés au milieu urbain et gothique contemporain au lecteur. C’est pourquoi le XIVe siècle marqué par une croissance effrénée du nombre des livres de prières illustrés, s’accompagne d’une expansion comparable au nombre d’images représentant des individus engagés eux-mêmes dans l’acte de lecture, de prière et d’introspection. Dans ces images, le sujet n’est pas simplement une figure exceptionnelle donnée (la Vierge enfant, un saint ou un auteur lisant, écrivant ou priant) mais plutôt le processus même de dévotion au texte et à la figure inspiratrice. Comme structuré et guidé par de telles images, l’acte de lecture est redéfini en tant qu’acte de visualisation dans lequel l’œuvre d’art, dans notre cas la miniature d’un manuscrit, joue un rôle directeur.

Au cours de ce processus, l’iconographie se substitue à la performance du prêtre, du maître, ou du poète et permet de se déplacer dans le texte autant que de s’en imprégner. Car finalement, ce sont ces illustrations qui, se mesurant au texte, encouragent l’immersion du lecteur dans l’ouvrage. Elles favorisent aussi le décodage du texte lorsque le lecteur bien qu’alphabétisé, ne peut en saisir les multiples sens, et servent d’outil de mémoire puisque dans leur forme intergraphiques [2], elles s’utilisent dans une intention métatextuelle [3] aussi bien dans les domaines liturgiques que poétiques. Il s’agit, comme auparavant avec le texte chanté, de bâtir un texte [4] par emprunts, non plus métrico-mélodiques [5] mais par l’apposition d’une iconographie, de scènes, de symboles et d’associations dans un registre inter-graphique selon la stratégie de composition-association qui aide à la mémorisation [6].

A l’ère de l’image reine dont la place essentielle dans le livre en perfectionne la codification, et tenant compte du fait que l’art de la mémoire a été ravivé en France avec l’enseignement des vices et des vertus, j’ai choisi, pour traiter de ce phénomène, d’observer la diffusion de l’imagerie (c’est-à-dire de l’ensemble des images mentales et psychiques) colportée par le témoignage chrétien de voyage en enfer, en tentant d’analyser la généralisation de la dimension iconographique du conte pénitentiel français le plus populaire du XIIIe siècle, Les Poignes d’enfer appelé aussi les Paines denfer comminatoires [7].

Iconographie médiévale, de l’ère de la performance à celle de l’image

Pour remédier à l’absence de performance, de nombreux ouvrages médiévaux offrent des procédés séquentiels et narratifs de type iconique qui préfigurent ceux des balbutiements de la bande dessinée contemporaine, en particulier entre les XIe et XIVe siècles où il est fréquent de remplacer le texte par de petites scènes brièvement annotées. Celles-ci correspondent le plus souvent à des étapes repère (comme on en trouve dans les vitraux historiés ou les textiles) qui décrivent les scènes bibliques, résument des hagiographies ou présentent des scènes de la vie quotidienne associées aux saisons ou à des symboles théologiques. Ces images, qui incarnent un texte, relèvent d’une codification et doivent être déchiffrées. Elles suivent le plus souvent une démarche narrative chronologique et pédagogique, comme par exemple avec le folio 125r° de L’Evangéliaire de st Augustin (596) [8] (fig. 1) que j’ai choisi parce que, parmi les douze scènes tirées de la passion du Christ qu’il contient, on trouve celle de la résurrection de Lazare ; ce même Lazare, narrateur des Paines denfer, objet de notre étude. On remarquera l’organisation de la page en cases avec un bref texte situé dans le contour de la vignette, dans le cas de Lazare on peut lire en Latin, Ihs Lazarum suscitauit (Jésus a ressuscité Lazare).

Les méthodes de narrations diffèrent en fonction des supports et des sujets, et peuvent être des sources d’information bien au-delà du récit qu’ils transmettent. Il n’est nul besoin de présenter la remarquable Tapisserie de Bayeux (v. 1080) [9] (fig. 2) qui enchaîne cinquante-huit scènes décrivant le voyage d’Harold en Normandie. Par rapport à ces sources écrites, le rouleau offre des informations originales qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, notamment sur l’architecture civile et militaire, l’armement, la navigation et tout ce qui concerne la vie quotidienne [10]. Ici l’image en plus de se substituer au texte, l’enrichit, par des détails hors texte, comme le harnachement des chevaux qui aurait réclamé la rédaction d’une laborieuse description. On notera aussi l’accompagnement de metatextes très brefs qui permettent notamment d’identifier les personnages et de décrire leurs actions.

[1] C’est à partir du XIIe siècle, dans le contexte de profondes mutations économiques, politiques et culturelles que connaît l’Occident médiéval, que la culture écrite se transforme et devient celle des laïcs, c’est-à-dire du profane et du vernaculaire. Une alphabétisation restreinte, limitée à certains savoir-faire fonctionnels et qui combine apprentissage par l’usage, signes mnémotechniques et recours occasionnel à des maîtres, se met en place. On pensera aux métiers de la vente et des transactions par exemple qui sont nécessairement associées à l’écriture ne serait-ce que pour la tenue des livres de comptes, l’émission de lettres de change, ou la signature de contrats.

[2] C’est à dire selon les mêmes principes que l’intertextualité mais à l’aide de signes visuels. Par exemple, le lecteur associe naturellement certains symboles à des personnages (saint Jean et l’aigle porteur de l’encrier ou saint Marc et la figure du lion ailé, tous deux issus du tétramorphe).

[3] Dans le sens que l’image parle du texte pour le résoudre ou pour l’éclairer puisqu’après tout l’enluminure trouve son origine dans le latin illuminare : « mettre en lumière, illuminer » qui peut être associé autant à l’effet lumineux des dorures qu’à la révélation que l’enluminure apporte au texte.

[4] Dorénavant on bâtit le texte, comme le suggère l’utilisation du terme « bastir » utilisé dès le XIIe siècle, notamment par Raimbaut de Vaqueiras dans ses Kalenda Maia qui utilise le terme bâtir pour exprimer la composition de son texte « E per meilhor, de prez complida (…) Bastida, Finida, N’Engles, ai l’estampida » (Kalenda Maia Bdt 392.2 V1-I-76).

[5] On pourra consulter les travaux d’A. Rossell pour mieux saisir la fonction des modèles métrico-mélodiques. « Les Cantigas de Santa Maria : stratégie et composition de l’élément métrique à l’élément idéologique », L’Espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge, Presses universitaires du Mirail, 2006, pp. 231-248. Rossel interprète « L’intermélodicité comme mémoire dans le répertoire de la lyrique médiévale » et fait de l’outil mélodique la « légitimation de l’existence de la mémoire ». Son étude des clés intermélodiques adapte l’intertextualité aux mélodies par le rapport à l’imitation, le contrafactum, et explique les intentions métamélodiques qui en découlent (Mémoire et Culture 2003, collectif, Presses universitaires de Limoges, 2006, pp. 349-354). Nous appliquons ici cette théorie aux ornements.

[6] « Sous l’influence des théologiens comme Thomas d’Aquin qui commentent et adaptent les textes antiques à leurs préoccupations, l’art de la mémoire devient un système de représentation qui répond à l’exigence de mémoriser certaines notions théologiques, notamment la liste des vices et vertus, les tourments de l’enfer et les récompenses du Paradis. Les images et les lieux de mémoire qui étaient contenus dans l’esprit des orateurs antiques en viennent ainsi à s’extérioriser dans l’iconographie religieuse » (G. Perrier, « Architecture médiévale et art de la mémoire dans “A la recherche du temps perdu” de Marcel Proust », Etudes Littéraires, vol. 42, n°1, dossier « Littérature et architecture », 2011, p. 18).

[7] « Remarques sur le poème des poignes d’enfer », Revue des Langues Romanes, XLIX, 1907, pp. 427-450 et Revue des Langues Romanes, L, p. 68.

[8] Evangéliaire de saint Augustin (VIe-VIIe siècle) – f° 125r°, Cambridge, Corpus Christi College, Lib. ms. 286.

[9] Tapisserie de la reine Mathilde (1066-1082), Bayeux.

[10] « Les dessinateurs de la tapisserie de Bayeux étaient de véritables amoureux des chevaux qui figurent en nombre sur cette broderie (près de 200). Ces animaux sont dessinés avec une extrême précision, qui nous permet de connaître les différentes pièces du harnachement et les techniques du combat à cheval, dont les Normands étaient les spécialistes » (P. Bouet, « Les chevaux de la tapisserie de Bayeux », In Situ, n°27, 2015 (mis en ligne le 02 novembre 2015, consulté le 12 juillet 2018 ; DOI : 10.4000/insitu.11967).