La poésie visuelle en France et à Taiwan :

de Jean-François Bory et Michèle Métail

à Chen Li et Hsia Yu

- Marie Laureillard

_______________________________

Fig. 1. J.-Fr. Bory,

Anthologie provisoire, 2002

Fig. 2. M. Métail, Toponyme : Berlin, 2001

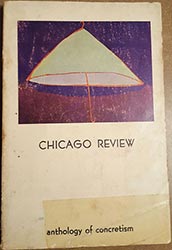

Fig. 3. « Anthology of concretism »,

Chicago Review, 1967

Né dans les années 1950, le mouvement international de la poésie concrète s’inscrit en France dans une tradition ancienne, bien antérieure aux calligrammes d’Apollinaire ou au Coup de dés de Mallarmé, qui remonterait à Raban Maur et ses vingt-huit poèmes figurés à la gloire de la Sainte-Croix, De laudibus sanctae crucis (815). En Chine, où la poésie a toujours revêtu une dimension visuelle de par la spécificité de son écriture, sont apparues très tôt des sortes de calligrammes. Si la Chine est restée absente du courant moderne de la poésie concrète, Taiwan, séparé du continent pour des raisons politiques, y a pris part dès le début, prenant très tôt conscience du parti à tirer de l’écriture chinoise, encore proche de ses origines pictographiques et qui faisait rêver les poètes concrets du monde entier. Trouvant des prolongements jusqu’à nos jours, que le support soit la page de papier ou l’écran d’ordinateur, la poésie concrète tente de substituer à la syntaxe linguistique la logique de la structure spatiale. Avec elle, le poème devient une image à contempler exploitant toutes les potentialités iconiques de l’écriture.

Si les poésies visuelles française et taiwanaise n’entretiennent pas de lien direct, leur comparaison révèle d’étonnantes similitudes. Nous nous proposons ici de repérer certaines correspondances, certains échos entre les œuvres de quatre poètes d’une grande inventivité : deux Français, Jean-François Bory (né en 1938) et Michèle Métail (née en 1950), et deux Taïwanais, Chen Li 陳黎 (né en 1954) et Hsia Yu 夏宇 (née en 1957) [1]. Les deux poètes français manifestent chacun à leur manière un intérêt pour l’idéogramme. Jean-François Bory intègre ainsi certains kanjis dans ses poèmes après un séjour au Japon, tandis que la culture chinoise féconde l’œuvre de Michèle Métail. Chen Li et Hsia Yu, quant à eux, témoignent d’une grande ouverture envers les littératures étrangères. Nous examinerons successivement la disposition typographique du poème, l’accent mis sur la matérialité des lettres et des caractères, les effets de répétition, ainsi que l’imbrication de différents systèmes sémiotiques.

La mise en espace du poème

Jean-François Bory et Michèle Métail s’inscrivent tout naturellement dans la lignée de Stéphane Mallarmé, dont se réclame toute la poésie visuelle moderne. Avec Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897), le « prince des poètes » a su rendre aux blancs toutes leurs virtualités, estimant que les espaces typographiques, loin d’être le signe d’un inachèvement, étaient celui d’une liberté nouvelle. L’éclatement de la ligne devient dès lors créateur de sens, le texte ne s’écoule plus de manière linéaire et monotone, mais il se dissémine dans l’espace de la page, exaltant cette « matière graphique composée autant d’espaces vides que de traces, où l’écriture se caractérise moins par l’élan d’un geste énonciatif (…) que par le style ou l’épaisseur charnelle ou aérienne de ses traits » [2].

Chez Jean-François Bory, le rythme est matériellement visible. La libre disposition des mots rend la lecture encore plus hachée que chez Mallarmé : mots et phrases se fragmentent, se disloquent en créant les ruptures et les reprises propres au mouvement de la pensée, comme dans un poème extrait de son Anthologie provisoire (2002) [3] (fig. 1). On assiste à une véritable plongée au cœur des mots, qui se décomposent, se déconstruisent sous nos yeux, ou plutôt qui peinent à se constituer, comme si le poète, loin de sa détermination première exprimée par un impérieux « il faut » dont les majuscules traduisent la grandiloquence, n’osait aller jusqu’au bout de sa pensée. On a le sentiment qu’il hésite, que cela lui « coûte » de vouloir échapper « coûte que coûte » à son « époque », qui lui inspire un tel dédain qu’il ne parvient même plus à prononcer le mot.

Michèle Métail crée elle aussi une scansion au moyen des blancs, notamment dans son ouvrage Toponyme : Berlin, paru chez Tarabuste en 2001. Dans la partie « Panorama », le texte est disposé sur deux pages en regard où les vers s’enchaînent de part et d’autre de la pliure selon une configuration échelonnée (fig. 2). La matière graphique est ici faite autant de vides que de traces. Mots et bribes de phrases, libérés du carcan de la syntaxe, accrochent le regard par leur disposition aérée et matérialisent la Spree, la rivière qui « coupe » en deux la ville de Berlin et lui apporte une sorte de respiration : l’œil saute d’une rive à l’autre du cours d’eau tracé sur la carte – une autre forme d’écriture qui fascine la poétesse.

Chen Li voue, lui aussi, un véritable culte à Mallarmé, dont il découvre à dix-huit ans le poème « L’après-midi d’un faune » mis en musique par Debussy. Fasciné par ces phénomènes de « transposition » d’un art vers un autre, il lui rendra hommage bien plus tard dans un poème intitulé « Hexaèdre » (六合 Liù hé) (2013-2014) en plaçant le célèbre vers de Mallarmé en exergue : « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard ». Y abordant le thème du hasard à propos du mah-jong, Chen Li est sensible au « double jeu des dés et du ciel, tables de divination noire et blanche, de l’absolu et du hasard » [4] du Coup de dés, cette allégorie de l’incertitude face à l’avenir évoquant un « maître » dont le navire fait naufrage et qui s’apprête à lancer les dés en un ultime défi au ciel. Familier de cet étrange poème parsemé d’espaces blancs, qui s’étale sur onze doubles pages et se caractérise par de multiples variations typographiques, le poète taïwanais l’est tout autant des calligrammes, comme en témoigne un curieux poème érotique intitulé « Dix-huit caresses » (十八摸 Shíbā mō) (2010) qui imite la forme de l’île de Taiwan. A Taiwan, la formule avait été déjà exploitée par Chan Ping 詹冰 avec « Le buffle », calligramme réalisé en 1967 représentant l’animal totémique de l’île, où le caractère 黑 hēi (« noir ») figure sa tête et le caractère 角 jiǎo ses cornes, conformément au sens de ce dernier [5]. Mais c’est la découverte de la poésie concrète internationale qui a eu un impact décisif sur Chen Li dès le début de sa carrière de poète. « A l’époque où j’étais à l’université, raconte-t-il, un bibliothécaire m’a remis un ancien numéro de la Chicago Review (un numéro spécial sur la poésie concrète) publié en septembre 1967. Ce numéro m’a laissé une impression profonde et a contribué, dans une certaine mesure, à mes créations de poésie concrète ultérieures. » [6] Si l’on examine le sommaire de la Chicago Review (volume 19, n° 4) de 1967, intitulé Anthology of Concretism, on y trouve les noms de Henri Chopin, Jean-François Bory, Niikuni Seiichi, Kitasono Katsue, ainsi que de plusieurs poètes allemands, italiens et américains (figs. 3 et 4).

[1] On pourra retrouver les poèmes de Chen Li et Hsia Yu traduits en français dans deux recueils à paraître aux éditions Circé début 2017, Cartes postales pour Messiaen de Chen Li (trad. M. Laureillard) et Salsa de Hsia Yu (trad. G. Gaffric).

[2] A.-M. Christin, L’Image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 2009, p. 112.

[3] J.-F. Bory, Anthologie provisoire, Paris, Léo Scheer, 2002, p. 122.

[4] A.-M. Christin, op. cit., p. 115.

[5] Sur ce sujet, on pourra se reporter à M. Laureillard, « La poésie visuelle taiwanaise : un retour réflexif sur l’écriture », Transtextes, transcultures, n° 2, 2007, pp. 33-47 (consulté le 14 décembre 2016).

[6] C. Li, « Traveling Between Languages », dans A. Sze (dir.), Chinese Writers on Writing, San Antonio, Texas, Trinity University Press, 2010, pp. 237-250, ici p. 240.