La Fontaine sur le mont Fuji :

quand les animaux des fables parlent japonais.

Etude d’un ouvrage français publié

au Japon

à la fin du XIXe siècle

- Nathalie Le Luel

_______________________________

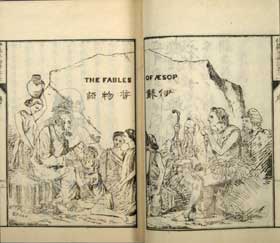

Fig. 39. Kawanabe K., Esope racontant ses fables, 1875

Fig. 40. Anonyme, Grenouilles et lapins jouant au Sumo,

fin XIIe s.-début XIIIe s. (détail)

Fig. 41. Anonyme, Lapins et singes se baignant,

fin XIIe s.-début XIIIe s. (détail)

Fig. 42. Anonyme, Le pélerinage, fin XIIe s.-

début XIIIe s. (détail)

Fig. 43. Anonyme, La poursuite, fin XIIe s.-

début XIIIe s. (détail)

Fig. 44. Anonyme, Le tir à l’arc, fin XIIe s.-

début XIIIe s. (détail)

Mais ces fables occidentales ne sont pourtant pas les premières à être parvenues au Japon. Plusieurs siècles auparavant, en 1593, c’est-à-dire un demi-siècle après la découverte du Japon par le Portugais, Fernao Mendes Pinto en 1542 ou 1543, fut traduit et imprimé sur la petite île d’Amakusa, par des missionnaires jésuites portugais, un ouvrage contenant la Vie d’Esope et 70 fables de celui-ci (en japonais romanisé). L’Esopono Fabulas, dont un unique exemplaire est aujourd’hui conservé à la British Library, fait partie des rares textes occidentaux, qui plus est, considéré à l’origine comme chrétien à avoir survécu à l’expulsion des Occidentaux qui débuta en 1614 [36]. Matériel pédagogique au départ destiné à l’apprentissage du japonais (comme ce fut le cas en Occident pour l’apprentissage du latin et du grec dès la période classique) et instrument de christianisation grâce aux morales, les fables furent très rapidement traduites dans une forme plus littéraire (Isoho monogatori) pour attirer l’attention d’un public japonais cultivé [37]. Selon Pack Carnes, on doit à cette version plus littéraire des fables d’Esope l’imprégnation ou l’assimilation par la littérature japonaise de nombreux motifs dont elles sont la source. Alors que le Japon était fermé à l’Occident d’environ 1639 au milieu du XIXe siècle [38], ce monument de la littérature occidentale a perduré en s’accordant avec la culture nippone [39]. Le texte des fables d’Esope fut adapté pour correspondre au milieu japonais [40] à l’image des graveurs d’estampes de la fin du XIXe siècle qui ont transposé graphiquement les histoires animales de la Fontaine dans leur univers. Enfin, notons que parallèlement à Esope, les fables du Panchatantra étaient déjà connues en cette fin de XVIe siècle au Japon, tout comme celles issues de la tradition bouddhiste des Jatakas [41].

Cela témoigne donc de l’existence d’un substrat commun qui s’est diffusé tant vers l’Asie que vers l’Europe. Il se mesure peut-être visuellement dans les estampes sur lesquelles nous nous penchons, d’autant que l’édition de 1659 de l’Isoho Monogatari fut illustrée de dessins transposant déjà Esope – vêtu à la japonaise – et ses fables dans un cadre nippon [42]. Les illustrations attestent une véritable recherche d’adaptation iconographique du texte. L’exercice achoppe cependant lorsque les animaux occidentaux de certaines fables ne trouvent pas de correspondance dans la faune japonaise. Les dessins en noir et blanc se déploient sur 8 pleines-pages de l’ouvrage imprimé : on peut notamment y reconnaître facilement la fable du Corbeau et le renard qui suit un schéma classique alors que les animaux de La vache, la chèvre, la brebis et le lion sont plus difficiles à reconnaître [43]. Savoir si les maîtres à l’origine des estampes du Choix de Fables de La Fontaine connaissait ce travail du XVIIe siècle est impossible. Mais à l’aune de ces dessins, on mesure l’importance du vecteur oral – la probable traduction verbale des histoires par Pierre Barbouteau – dans cette entreprise d’adaptation et de transposition visuelles des fables de La Fontaine dans le Japon de la fin du XIXe siècle.

Dès les premières années de l’ère Meiji, débutée en 1868, donc peu de temps après la réouverture du pays, furent à nouveau éditées des fables de type ésopique dans des ouvrages à destination des enfants. Elles furent encore une fois utilisées dans un but didactique et servirent d’instrument pour apprendre une langue, le japonais en priorité, mais aussi l’anglais [44]. Kawanabe Kyôsai (1831-1889), père de Kawanabe Kyôsui, dessina quelques années avant que sa fille ne se penche sur les fables de La Fontaine, la majeure partie des gravures d’un ouvrage en six volumes consacré aux fables d’Esope, Tsûzoku Isoppu Monogatari (« Les fables d’Esope pour tous »), et publié par Watanabe Tazunu à Numazu entre 1873 et 1875 [45] (fig. 39). Il est l’un des premiers artistes au Japon à avoir accepté indistinctement tant les commandes de peinture que celles d’illustration, notamment de livres populaires [46] ; en cela, il montra la voie aux peintres et graveurs de la génération suivante qui trouvèrent dans l’édition un domaine où ils purent continuer à exercer leur art considéré comme démodé. Dans ce travail d’illustration d’Esope, les estampes de Kyôsai s’inspirent des gravures de John Tenniel qui avait illustré la version anglaise des fables, traduite par Thomas James en 1848 [47]. Des images de fables occidentales circulent donc au Japon pendant le dernier tiers du XIXe siècle et bien qu’il soit difficile de mesurer une quelconque influence sur les images du chirimen-bon qui nous intéresse, les cinq artistes des fables de La Fontaine ont pu les voir ; du moins ils ont probablement vu le résultat de cette influence dans le travail d’un prédécesseur comme Kyôsai.

Enfin, du point de vue iconographique, il n’existe pas – comme dans la littérature – à proprement parler de représentations de fables dans l’art japonais avant l’ère Meiji. Cependant, le Japon possède une tradition de mise en image de la satire sociale et religieuse sous forme animale depuis le début de la période féodale. Le premier exemple connu correspond à l’un des rouleaux du Chôjû-giga (littéralement « caricature d’animaux »), un emakimono (rouleau illustré) de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle appartenant au temple Kôzanji de Kyoto (en tout quatre rouleaux sont conservés mesurant environ 30cm de hauteur pour une longueur allant de 9,33m à 11,89m) [48]. Le rouleau qui nous intéresse figure des lapins, des grenouilles et des singes dans des attitudes anthropomorphes pleines d’humour, de fantaisie et d’exubérance (fig. 40), trois espèces animales que l’on retrouve dans les estampes des fables de La Fontaine : certains prennent un bain (fig. 41) ou se préparent pour une cérémonie (fig. 42), d’autres luttent et se poursuivent (fig. 43), ou jouent (fig. 44), etc. Très clairement, ces animaux se moquent des travers humains au même titre que ceux de la fable. Ici, sont tournés en dérision les moines bouddhistes, l’aristocratie et la caste militaire [49]. Cette veine humoristique qui utilise les animaux comme instruments de critique sociale accompagne la production d’emaki qui perdure au-delà du XVIIe siècle après l’arrivée de l’imprimerie commerciale, bien qu’il ne s’agisse pas des sujets les plus fréquemment représentés [50].

Au contraire de la tradition européenne dont les premières images de fables sont datées de l’époque carolingienne, le Japon semble n’entrer qu’au début de l’époque d’Edo dans l’histoire de l’illustration des fables. Tandis que celles d’Esope sont mises en image en 1659 à Kyoto, les fables de La Fontaine sont illustrées en 1668, donc de manière contemporaine, dès leur première publication en France. Dessinées en premier lieu par le graveur François Chauveau, elles sont par la suite presque systématiquement mises en image d’une édition à l’autre jusqu’à aujourd’hui. En Europe, le texte des fables de La Fontaine devient donc inséparable de l’image dès le XVIIe siècle [51] : il semble alors impossible que ces histoires puissent être présentées sans leur pendant iconographique [52]. L’une des ruptures visuelles les plus fortes observée dans l’illustration des fables de La Fontaine a lieu au début du XIXe siècle : pour la première fois, dans les gravures de Jean-Jacques Granville, les animaux s’anthropomorphisent alors qu’auparavant les images illustraient davantage le titre de la fable que l’histoire (c’est le cas chez François Chauveau ou Jean-Baptiste Oudry où les représentations apparaissent très anthropocentrées, caractéristique des illustrations occidentales des XVIIe-XVIIIe siècles) [53]. Le recueil japonais de Barbouteau se situe à mi-chemin entre les deux traditions. Certaines estampes, peut-être inspirées par la tradition née dans le Chôjû-giga, figurent des animaux anthropomorphes (cela est visible dans les célèbres fables de La cigale et la fourmi ou du Corbeau et le renard ; figs. 18  , 21

, 21  et 45) mais elles sont les moins nombreuses. La majeure partie d’entre elles correspond à des gravures où l’anecdotique est mis à l’honneur à travers une nature laissée aux animaux, dans laquelle ils occupent le premier plan.

et 45) mais elles sont les moins nombreuses. La majeure partie d’entre elles correspond à des gravures où l’anecdotique est mis à l’honneur à travers une nature laissée aux animaux, dans laquelle ils occupent le premier plan.

Encouragée par la vogue du Japonisme, la mode des chirimen-bon a conduit La Fontaine et ses fables à circuler jusqu’au Japon à la fin du XIXe siècle alors que le pays venait de se rouvrir à des échanges normalisés avec l’Occident. Les contacts entre les deux espaces géographiques vont en particulier reprendre à travers l’art pictural et graphique, et la littérature, dans lesquels récits et images d’animaux tiennent une bonne place. Le pouvoir évocateur des fables explique qu’elles aient été tant de fois mises en image et qu’elles aient voyagé jusqu’au Japon pour prendre de nouveaux atours dès l’époque moderne. Après Esope, les animaux de la Fontaine ont ainsi été envoyés à la période contemporaine dans l’archipel, tels des ambassadeurs de la culture française, et revenus transformés et intégrés à la nature nippone, ils ont à leur tour contribué à faire découvrir l’art de l’ukiyo-e en France.

[36] British Library, Pressmark c. 24 e 11.

[37] P. Carnes, « Esopo no Fabulas : more Notes on Aesop in Sixteenth Century », dans Reinardus, vol. 14, 2001, pp. 99-113, notamment pp. 108-109. Au moins trois versions du même texte ont été publiées au début du XVIIe siècle, et la version littéraire sera plusieurs fois rééditée pendant l’époque moderne japonaise, c’est-à-dire entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Sur ce sujet, on pourra également se référer à K. Masaaki, « Francisco Xavier and Aesop's Fables: An Anecdote from the Historical Documents Relating to Japan », dans Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, 1994, t. 5, no7-12, pp. 393-402 ; I. Smits, « Aesopus in Japan. Een zeventiende eeuwse best-seller ? », dans Hermeneus, 65, 1993, pp. 168-172 ; Y. Midzunoe, « Aesop's arrival in Japan in the 1590s », consulter le pdf (consulté le 30 décembre 2012).

[38] La date de 1639 correspond à l’expulsion définitive des Portugais de l’îlot artificiel de Deshima, dans la baie de Nagasaki, d’où ils avaient été déplacés en 1636. Mais la fermeture du pays à l’Occident débuta dès 1614 : les religieux étrangers furent les premiers expulsés au cours de cette année-là. Une série de persécutions menées contre les chrétiens et ayant pour but d’éradiquer le catholicisme au Japon s’ensuivit. Puis furent promulgués plusieurs édits d’expulsion visant tout autant les Chinois, que les métis (leurs mères également) et les Occidentaux, tandis que les Japonais tombaient sous le coup d’une interdiction de quitter le pays ou d’y revenir s’ils étaient à l’étranger. Le climax de cette fermeture au monde extérieur eut lieu le 3 août 1640 avec la décapitation des 57 membres d’une ambassade portugaise venue de Macao pour négocier de nouveaux accords commerciaux, exécution advenue après qu’ils ont refusé la grâce promise en cas d’apostasie. Seuls les Hollandais réussirent à conserver un comptoir sur l’îlot de Deshima pendant toute la période de fermeture et au prix de conditions extrêmement strictes. Le pont gardé qui reliait l’îlot à la terre ferme demeura le fil du lien ténu qui relia Japonais et Occidentaux pendant plus de deux siècles. Néanmoins, pendant toute la période d’Edo, des livres en néerlandais continuèrent à circuler au Japon au point que certains lettrés japonais apprirent la langue pour accéder au contenu des ouvrages occidentaux qui leur parvenaient. Pour une introduction à l’histoire japonaise, cf. HERAIL Francine, Histoire du Japon. Des origines à la fin de l’époque Meiji, Aurillac, POF, 1997.

[39] Sur cette littérature chrétienne qui survit à l’expulsion occidentale du Japon, et en particulier sur les fables d’Esope, voir J. S. A. Elisonas, « Fables and Imitations. Kirishitan Literature in the Forest of Simple Letters », dans Bulletin of Portuguese/Japanese Studies, June, n°4, 2002, pp. 9-36.

[40] P. Carnes, « Esopo no Fabulas : more Notes on Aesop in Sixteenth Century », art. cit., p. 107.

[41] Ibid., p. 101 et 110-111.

[42] J. S. A. Elisonas, « Fables and Imitations. Kirishitan Literature in the Forest of Simple Letters », Op. cit., pp. 16-17. L’ouvrage a été numérisé par la bibliothèque de l’Université de Kyoto (10 juillet 2012). Sur cette édition de 1659, cf. également S. Mutô, Eiri Isoho monogatari o yomu, Tokyo, 1997. Michael Sullivan cite une version nippone de la fin du XVIe siècle des fables d’Esope qui aurait été ornée de gravures réalisées par les disciplines japonais du jésuite Niccolò – mais je n’ai malheureusement trouvé nulle part ailleurs la mention de l’existence d’une telle version : cf. M. Sullivan, The Meeting of Eastern and Western Art, University of California Press, 1997, p. 48.

[43] Pour la fable du Corbeau et le renard, cf. le site de la bibliothèque de l’Université de Kyoto (10 juillet 2012) et pour celle de La vache, la chèvre, la brebis et le lion : sur le même site (10 juillet 2012).

[44] C’est apparemment encore le cas au Japon aujourd’hui, ce qui constituerait un point commun avec l’enseignement élémentaire en France où les fables de La Fontaine continuent d’être apprises et récitées.

[45] S. Johnson, « The Illustrations for a Victorian Aesop and a Meiji Isoppu » dans Bulletin of the Kansai University, Institute of Oriental and Occidental Studies, n°16, 1983, p. 51 ; id. « From Aesop to Isoppu. The Making of a Book », dans Toru Haga et Izumi Hasegawa, Kawanabe Kyôsai gashû, vol. 2, Tokyo, Rikuyôsha, 1994, pp. 199-203 ; P. Carnes, « The Japanese face of Aesop : Hoshi Shin’ichi and Modern Fable Tradition », dans Journal of Folklore Research, vol. 29, n°1, 1992, pp. 1-22. Sur l’illustration des fables d’Esope, J. J. McKendry, Aesop : Five Centuries of Illustrated Fables, Greenwich, Metropolitan Museum of Art, 1964.

[46] S. Oikawa, « Le livre illustré dans la seconde moitié du XIXe siècle : l’exemple du peintre Kawanabe Kyôsai », dans Du pinceau à la typographie : regards japonais sur l'écriture et le livre, textes réunis et présentés par Claire-Akiko Brisset, Pascal Griolet, Christophe Marquet et Marianne Simon-Oikawa, Paris, Ecole française d’Extrême-Orient, « Etudes thématiques », 20, 2006, pp. 261-289.

[47] Ibid., p. 271-272.

[48] Sur ces rouleaux, voir E. Grilli, Rouleaux peints japonais, Paris, Arthaud, 1962 ; H. Okudaira, Narrative Picture Scrolls, trad. Elizabeth Ten Grotenhuis, vol. 5, Weatherhill, « Arts of Japan », 1973.

[49] Ce n’est pas sans nous rappeler un certain nombre de figures du monde à l’envers qui apparaissent dans l’art médiéval occidental, tant dans les réalisations monumentales que dans les marges des manuscrits. A ce sujet, je me permets de renvoyer à un de mes articles : « Des images "parlantes" pour les laïcs : l’utilisation de la culture populaire sur les portails des églises romanes », dans Cahiers d’Art sacré, « La Porte et le Passage : porches et portails », n°27, 2010, pp. 18-31. Pour un traitement plus général de cette question, voir J. Wirth (dir.), Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques (1250-1350), Genève, Droz, 2008.

[50] E. Leggeri-Bauer, « Les emaki ou la puissance des images », dans Emakimono et tapisserie de Bayeux, Dessins animés du Moyen Age, lecture croisée de trésors nationaux japonais et français, catalogue de l’exposition, Musée de la Tapisserie de Bayeux, 31 mars-21 décembre 2011, Bayeux, 2011, pp. 18-23. A la suite de cette exposition où la tapisserie de Bayeux et emakimono étaient mis en regard, il est intéressant de constater qu’apparaissent, dans les marges supérieures et inférieures de la broderie médiévale datée de la fin du dernier tiers du XIe siècle, une série de scènes dont certaines ont été très clairement identifiées comme des fables. Elles encadrent ici le récit de la Conquête de l’Angleterre par Guillaume.

[51] A.-E. Spica, « Le fabuliste et l’imagier », dans Pratiques, n°91, 1996, pp. 113-124.

[52] G. Couton, Poétique de La Fontaine, Paris, PUF, 1957, p. 7 ; A.-M. Bassy, Les « fables » de La Fontaine : quatre siècles d’illustration, Op. cit., pp. 11-12.

[53] Ch. H. Genot, « La cigale et la fourmi. Illustration des fables de La Fontaine », dans La Gazette des Beaux-Arts, vol. 95, 1980, pp. 71-76 ; A.-M. Bassy Les « fables » de La Fontaine : quatre siècles d’illustration, Op. cit., pp. 107-127.